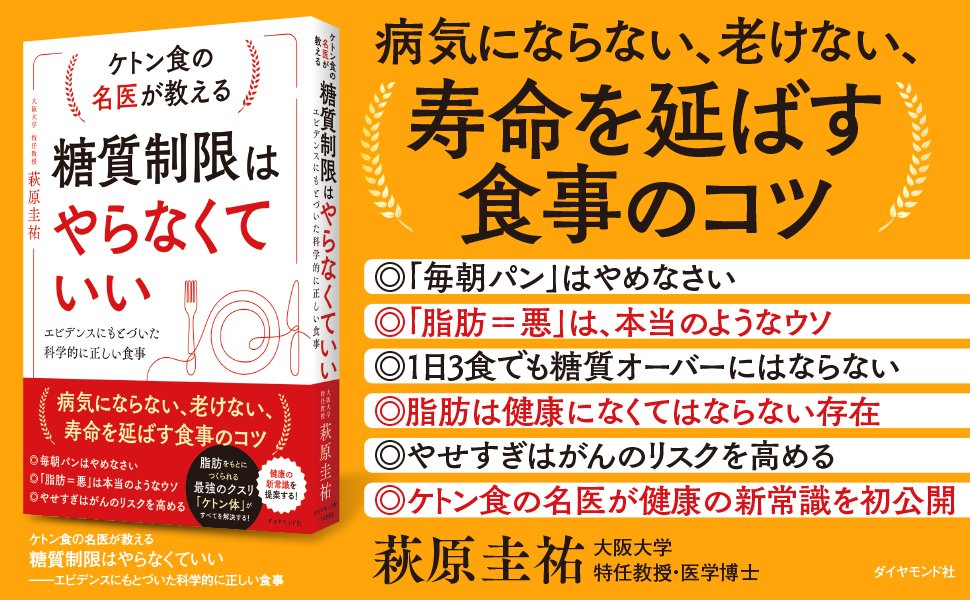

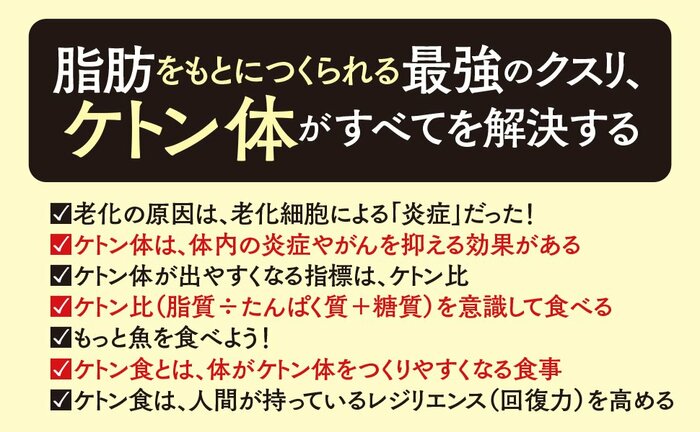

「1日3食では、どうしても糖質オーバーになる」「やせるためには糖質制限が必要」…。しかし、本当にそうなのか? 自己流の糖質制限でかえって健康を害する人が増えている。若くて健康体の人であれば、糖質を気にしすぎる必要はない。むしろ健康のためには適度な脂肪が必要であるなど、健康の新常識を提案する『ケトン食の名医が教える 糖質制限はやらなくていい』(萩原圭祐著、ダイヤモンド社)。同書から一部抜粋・加筆してお届けする本連載では、病気にならない、老けない、寿命を延ばす食事や生活習慣などについて、「ケトン食療法」の名医がわかりやすく解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

米国の医師がてんかんの患者さん用に

「ケトン食」という新たな食事療法を開発

ケトン食とは、体が「ケトン体」をつくりやすくなる食事を意味しますが、その歴史をたどると、驚くほど古いのです。

現在のようにケトン体が働くメカニズムはわかっていなかったでしょうが、「ケトン体」の働きは、非常に古くから応用されていました。驚くことに、それは古代ギリシャの医聖ヒポクラテスの時代にまでさかのぼるのです。

当時は“てんかん”の患者に対して、絶食と祈りを使って治療を行っていました。ずいぶん乱暴な話ですが、2日も絶食すると、ケトン体が上がって、中枢神経の興奮を抑える作用が出てきます。祈りは、今風に言うとマインドフルネスになり、精神の安定につながります。

今から考えると、薬のない時代に、適切な対応だと思いますが、2日や3日も絶食するのは正直、大変なことです。

この治療を1921年になって蘇らせたのは、アメリカのメイヨー・クリニックに勤務していた、ラッセル・モース・ワイルダーという医師でした。

彼は「絶食よりはいいだろう」ということで、てんかんの患者さんに「ケトン食」という新たな食事療法を開発しました。劇的な発作軽減効果が報告され、ケトン食は正式に医療の方法として認められるようになったのです。

この頃の初期のケトン食は、エネルギー摂取のほとんどが脂質で、文字通り脂まみれだったのです。それが戦後、抗てんかん薬が開発されると徐々に衰退していき、一時は忘れられた存在でした。

しかし、抗てんかん薬が十分に効かない難治性の患者さんにケトン食を試したところ、劇的な臨床効果が報告されるようになりました。

そのあたりの経緯は、1997年のメリル・ストリープが主演した『誤診』というテレビ映画の中で、てんかんの子供に応用したケトン食の治療が描かれ、全米で話題になりました。現在では、難治性てんかんの一つの治療選択肢として再評価されるようになりました。

大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座 特任教授(常勤)、医学博士

1994年広島大学医学部医学科卒業、2004年大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。1994年大阪大学医学部附属病院第三内科・関連病院で内科全般を研修。2000年大学院入学後より抗IL-6レセプター抗体の臨床開発および薬効の基礎解析を行う。2006年大阪大学大学院医学系研究科呼吸器・免疫アレルギー内科助教、2011年漢方医学寄附講座准教授を経て2017年から現職。2022年京都大学教育学部特任教授兼任。現在は、先進医学と伝統医学を基にした新たな融合医学による少子超高齢社会の問題解決を目指している。

2013年より日本の基幹病院で初となる「がんケトン食療法」の臨床研究を進め、その成果を2020年に報告し国内外で反響。その方法が「癌における食事療法の開発」としてアメリカ・シンガポール・日本で特許取得。関連特許取得1件、関連特許出願6件。

日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)などの学会でがんケトン食療法の発表多数。日本内科学会総合内科専門医、内科指導医。日本リウマチ学会リウマチ指導医、日本東洋医学会漢方指導医。最新刊『ケトン食の名医が教える 糖質制限はやらなくていい』がダイヤモンド社より2023年3月1日に発売になる。