鮎川義介は「あいかわ・よしすけ」と読む。日産自動車創業の立役者である。しかし私見ながら、トヨタ自動車の豊田(とよだ)喜一郎――彼の妻と鮎川の妻は従姉妹同士であり、よってトヨタと日産の創業者一族は縁戚関係にある――や本田技研工業の本田宗一郎と同じような社会的認識は得られていないように思う。この機会に、まず鮎川の実業家としての経歴を駆け足でなぞってみよう。

1880(明治13)年、山口県に生まれる。父は旧長州藩士、母は井上馨の姪で、したがって鮎川は井上の姪孫(てっそん)の一人であり、この大叔父の薫陶を受けて育った。ある時、井上から「エンジニアになれ」と言われ、東京帝国大学に入学、同大学工科大学機械科に進む。在学中に愛読していた、鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの『実業の帝国』(実業之日本社)に強く影響を受け、起業家を志す。そして実業の現実を知るために、卒業後は芝浦製作所(現東芝)に入社し、工学士の肩書きを隠して日給48銭の職工として働く(しかし2年目を迎える前に素性がばれてしまう)。その傍ら、さまざまな工場を視察し、工場主たちの話を聞いた。

こうして「当時の日本の技術はすべて西欧の模倣である」という認識に至り、まだ日本では珍しい可鍛鋳鉄(かたんちゅうてつ)(加工しやすい鉄)をつくる技術を学びに渡米する。1年半ほど現場労働者として働いた後に帰国し、いまの北九州市に戸畑鋳物(とばたいもの)(現プロテリアル、旧日立金属)を立ち上げる。アメリカ経済を自動車産業が牽引していることを肌で感じ、自動車用マレブル鋳鉄の製造、さらにはダット自動車製造の商標と製造権の取得など経て、ついには日産自動車を設立する。日産と称したのは、破産の危機に瀕していた、義弟の久原房之助(くはらふさのすけ)が経営する久原鉱業の社長を引き受け、社名を日本産業(略称日産)に変更したことに由来する。そして、日産自動車は日産コンツェルン(満洲重工業開発)の有力企業となる。

また鮎川は、日本でも自動車を一大産業として発展させる必要性を感じており、それは外資との提携による規模の経済を実現することであった。しかし、陸軍省と商工省の対立など、戦時体制下の政治・軍事に翻弄され、鮎川の革新的な構想は徒花に終わった。とはいえ、彼が日本自動車産業のパイオニアであったことは間違いない。

こうした実業家としての成功の裏側で、鮎川は井上家の玄関番をしていた時、井上に阿諛追従(あゆついしょう)する財界人たちを嫌悪していたこともあってか、金銭的な利益を追求することに疑念を感じ、国家社会に役立つ仕事をしたいと心に決める。

実際、準A級戦犯として巣鴨拘置所(プリズン)(鮎川は「巣鴨大学」と呼んでいた)に収監されている時、「道路整備」「電源開発」「中小企業助成」の3つを「卒業」後のテーマとすることを決意する。前者2つは、鮎川自身がマスタープランを作成した後、日本道路公団、電源開発に引き継がれたため、最後の中小企業問題への取り組みについて取り上げてみたい。

鮎川の持論は、戦後日本の経済復興と社会の安定化には、大企業セクターと中小企業セクター、そして都市経済と地方経済の「並列的発展」が不可欠であり、かつ中小企業関係者が中産階級の中核を占めるべきというものだった。まさしく先見の明である。やはり資金面の援助が重要であると、中小企業助成会(現テクノベンチャー)と中小企業助成銀行を設立したが、これは現在のベンチャーキャピタルに非常に類似したものだった。また、中小企業政策へのロビー活動を担う日本中小企業政治連盟(中政連)を立ち上げたが、選挙違反事件をきっかけに、中政連はいっきに勢いを失い、鮎川も政財界の要職から漸次身を引いていった。

鮎川は、日本における自動車産業の勃興を見通し、合従連衡による業界の発展と市場の拡大を企図し、いまなお大きな社会課題である中小企業の問題にいち早く着手した。引退後、彼はこう述べている。「俺が死んでから、俺がやったことについて必ずわかってくる」

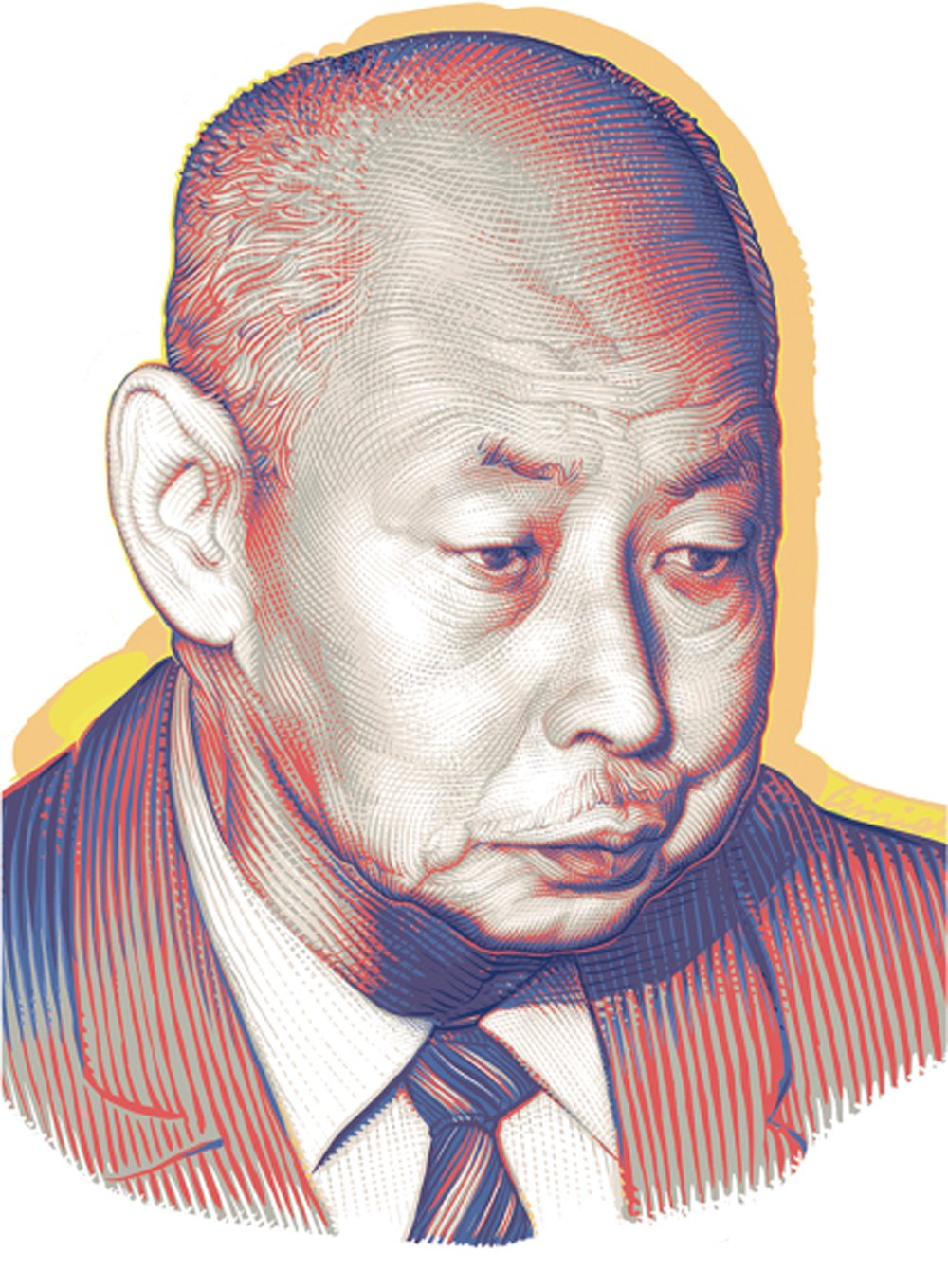

◉編集・まとめ|岩崎卓也 表紙イラストレーション|ピョートル・レスニアック

本イラストレーションは『週刊ダイヤモンド』(1964年1月1日号)掲載の鮎川義介氏へのインタビュー記事内の写真を参考に作成。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)