みんな、デフレのことしか考えていなかった

インフレの再来は、世界経済の発展にとって一種の分水嶺といえる。この30年間の大半の時期を通じて、政策立案者と投資家はいずれも、デフレーション(デフレ、物価下落)の危険性のほうにずっと目を光らせていた。

デフレとは、物価や賃金が上昇するのとは逆に下落し、金利がゼロまたはわずかなマイナスにまで下がっていく世界のことだ。

世の中では、先進国が次々と経済的な「日本化(ジャパニフィケーション)」に見舞われつつある、という危機感が高まっていた。そのため、インフレの再来は考えにくいどころか、まったく想像にない出来事だったのだ。

もちろん、日本が1990年代に体験した経済的栄光からの転落は、当初、ほかに類例のほとんどない「特殊な事例」だとされていた。

ところが、2000年のアメリカのITバブル崩壊と、その8年後の世界金融危機の幕開けにより、当初「日本の問題」だとみなされていたものが、まったく新しい国際的次元を帯びるようになる。

実際、ヨーロッパと北米では、高齢化が進行し、債務が膨らみ、資産価格が(当初)暴落し、銀行が続々とつぶれ、成長が停滞し、ますます多くの物価が下落していった。

こうした状況下では、1970年代と1980年代の経済の主な筋書きを形づくったインフレとの戦いは、もはや遠い過去の記憶にすぎなくなった。私自身も間違いなく、もともとはデフレ(少なくとも、低すぎるインフレ率)が金融にとって唯一の脅威だと思っていた人間の1人だ。

ところが、時間がたつにつれ、この「日本式のデフレ」という筋書きにますます違和感を覚えるようになっていった。そして、この問題について考えれば考えるほど、もはやデフレだけが唯一の脅威とはいえないのかもしれない、という確信を強めていったのである。

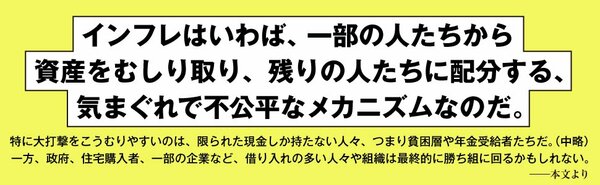

インフレはおおむね冬眠を続けてきたが、本当の意味で死んだわけではなかった。本書の執筆時点でも、インフレは新たな復活を遂げつつある。なぜこのような現象が起きているのか? 取るべき対策は? この2つは間違いなく、現代最高の経済的(ひいては政治的)疑問と呼ぶにふさわしいだろう。