NHKで『シルクロード 絲綢之路』が放映され、日本でシルクロードの大ブームが起きたのは1980年で、当時は喜多郎のシンセサイザー音楽をカセットで聴きながら、西安から敦煌、カシュガルを目指す日本人観光客が押し寄せたという。だがいまでは新疆ウイグル自治区を訪れる日本人はほとんどいないらしく、3月末から4月はじめにかけて旅行したときは、中心都市ウルムチに近い観光地のトルファンですら、「日本人に会ったのははじめて」といわれた。

日本人だけでなく、新疆では欧米の観光客の姿もまったく見かけなかった。とはいえ、海外から誰も訪れないかというとそんなことはなく、わたしたちが日本語で話しているのを聞きつけて、「あなたたち、もしかして日本人?」と英語で話しかけてくるのはきまって香港人かシンガポール人だった。

1人あたりGDP(国内総生産)でいまや日本人よりもはるかにゆたかになった彼女たち(話しかけてきたのは全員が女性)は、すでに何度も日本を訪れていて、日本語のイントネーションがなんとなくわかるのだという。新疆はいまや、そんなアジアの中上流層があらたな旅の体験を求めてやってくる観光スポットになっている。

近年、中国政府は新疆に大規模な投資を行なっており、ウルムチから西の果てのカシュガル、タジキスタンに接する標高3500メートルのタシュクルガン・タジク自治県に至るまで、どこも観光開発が進んでいて、外資系ホテルも次々と進出している。中国国内でも人気の観光地で、初夏から秋にかけての旅行シーズンには全国から漢族の旅行者が訪れる。さらには、週末にはウルムチなどの都市に暮らす漢族が周辺の観光地にやってくるので、旅行に適さない冬を除けばいつも混みあっているという。

そこでここでは、これから新疆への旅を考えているひとのためのヒントを書いてみたい。

急速に都市開発が進むウルムチ。漢族の流入で人口構成が大きく変わっている Photo:@Alt Invest Com

急速に都市開発が進むウルムチ。漢族の流入で人口構成が大きく変わっている Photo:@Alt Invest Com

「外国人が新疆を旅行できるんですか?」

ウイグル人、カザフ人、キルギス人、タジク人など多くの少数民族が暮らす新疆は政治的に微妙な地域で、2014年に習近平主席の視察に合わせてウルムチ駅で自爆テロが起きたことで、治安維持のための徹底した監視と矯正(ウイグル人の証言では、過激なムスリムだけでなく、欧米やイスラーム圏に留学経験のある知識層も“危険分子”と見なされ、「再教育キャンプ」に収容されるという)の対象になった。欧米の人権団体はこれを「完全監視社会の実験場」と批判している。

米中対立の激化や、ウクライナ戦争で中国がロシアに融和的な姿勢をとったことなどから、欧米のメディアは新疆を『1984』(ジョージ・オーウェル)のようなディストピア世界として描いている。こうした報道の影響で、「新疆に行く」というと、きまって2つの質問を受けることになる。「外国人が旅行できるんですか?」と「そんなところに行って大丈夫なんですか?」だ。

まず、外国人が新疆を旅することについてはなんの制限もない。チベットでは、外国人旅行者は必ずツアーガイドをつけなくてはならないというルールがあったが、新疆では電車や路線バスを乗り継ぎながら個人旅行することも可能だ(実際にやったわけではないが)。

だが前回述べたように、コロナ禍以降、中国を訪れるには短期の観光でもビザの取得が必要になり、その際に日程を確定してすべての宿泊するホテルの予約票を提出しなければならない。私は中国の知人に招聘状を出してもらったが、メディア関係者の場合、訪問先が新疆だと、窓口で「旅行中に見聞きしたことについては書かない」という一筆をとらされる恐れがある。

[参考記事]

●コロナ禍を経て大きく変化した、中国旅行。ビザの申請に始まり、VPNやQRコード決済対策など知っておくべき事前準備とは?

「そんなところに行って大丈夫か?」の質問に対する答えは、「観光旅行ならなんの問題もない」になる。そして私を含め、ほとんどの外国人は観光以外できない仕組みになっている。

新疆では高速鉄道が通っているのはウルムチ―トルファン間くらいだけで、そこから先の普通鉄道は本数が少なく、時間がかかり、しかも強風などの気象状況でしばしば運休になる。そのためほとんどの観光客は、観光バスでのツアーに参加するか、旅行会社の車をチャーターすることになる。

旅行会社のすべての車にはGPS(衛星利用測位システム)が設置されていて、スピード違反や長距離の移動(1日に運転できる距離は600キロメートルまでと決められている)、休憩なしの長時間の運転(3時間運転するごとにエンジンを切って20分の休憩をとらなくてはならない)などを監視し、交通安全の規則を遵守させている。そのデータは第三者機関から公安に提出され、さらには、ドライバーは旅行が終わったあとに、外国人がどこを訪れたのかの報告書を提出しなければならないという。

これはたしかに「監視社会」だが、逆にいえば、外国人が旅行会社の車で移動しているかぎり警察はほとんど関心を示さない。実際、旅行中は検問所以外でパスポートの提示を求められたことはなかった。ただし、検問所や軍の施設の撮影は禁じられている。

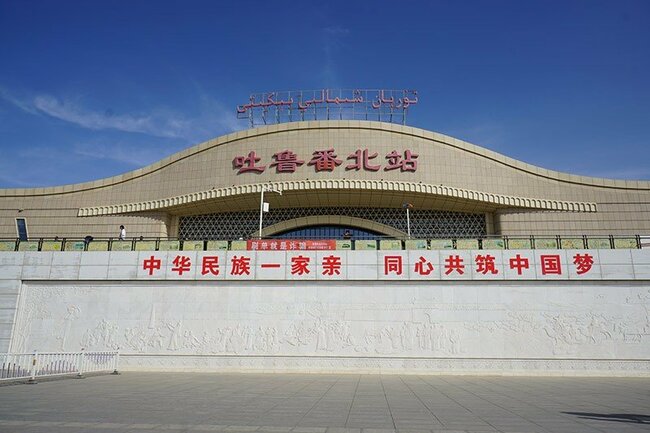

トルファン北駅。「中華民族は一家族。心をひとつに、ともに中国の夢を築こう」 Photo:@Alt Invest Com

トルファン北駅。「中華民族は一家族。心をひとつに、ともに中国の夢を築こう」 Photo:@Alt Invest Com

中国のほうが自国民も外国人も平等に扱っている

中国が効率的な監視システムを構築していることは間違いない。カシュガルからさらに国境近くに行く検問所では、係員がスマホでパスポートの顔写真のページを読み込むと、専用のアプリを通してその情報がサーバーに送られ、私の個人データに通過情報が記録された(係員の机の上のモニタで私の情報がアップロードされていく様子がわかった)。中国人はみなIDカードをもっており、それをかざして自動ゲートを通るようになっている。

鉄道駅も同じで、中国人はIDカードをタッチする自動ゲートを、外国人は係員がスマホでパスポートを撮影する有人ゲートを使う。ウルムチ駅ではそもそも外国人が少ないため、自動ゲートは長蛇の列ができていたが、有人ゲートならすぐに通ることができた。

この監視システムによって、外国人は中国滞在中にどこを訪れたかすべて記録されることになるが、しかし考えてみれば、これは外国人を中国人と同じように扱っているだけだ。中国のひとたちが従っているのに、外国人が「監視社会」だと批判し、自分たちだけ特別扱いを求めるのは公正とはいえないだろう。

日本では、国内のホテルや旅館に日本人が泊まるときはマイナンバーカードの提示を求められることはないが、外国人はパスポートを提示しなければならない。だが中国では、ホテルに宿泊するときは中国人は身分証を登録しなければならないから、日本のやり方は「外国人差別」で、中国のほうが自国民も外国人も平等に扱っているということもできる。

しかしそれでも、過剰な監視を感じたことはいくつかある。ひとつは、宿泊施設の共通のデータベースがあるらしく、前に宿泊したホテルのチェックアウトの記録がないと、次のホテルのチェックインの手続きが完了しないこと(前泊したホテルの部屋番号を訊かれてあせった)。一緒に旅行した中国の知人もこんなことは体験したことがないというので、新疆だけのシステムかもしれない。

もうひとつは、世界遺産のような有名な観光地だけでなく、テーマパークのようなところでも入場の際にパスポートを撮影すること。民間施設が警察のデータベースとつながっているとも思えないので、スマホで撮った写真をどこかにメールで送るのだろうが、それがどのように処理されるのか(あるいは放っておかれるのか)は不明だ。

「こんなのいくらなんでもやりすぎではないか」とドライバーに訊いたら、複数のパスポートをもつ“外国のスパイ”が新疆に侵入し、それを察知できずにそのまま帰国させたことが大問題になり、それ以降、いろいろうるさくなったのだと説明された。