2人は帆船「宝寿丸」を購入して新潟港からカムチャツカに出漁した。これが日魯漁業(現マルハニチロ)の礎となった。ちなみに「魯」の字は、「魯西亜(ロシア)」に由来する。その後、函館に本拠を移し、米国から導入した最新式の自動缶詰製造機でサケ缶の生産を開始。あけぼの印で知られるサケ缶は、英国をはじめ世界市場に輸出されるブランドとして成功を収めた。

日魯の歴史において、会社存亡の危機をもたらした重大な事件が29年に勃発する。島徳事件である。北洋漁業における漁業権は、互いに奪い合うことなく毎年同じ事業者が落札するのが通例だった。ところがこの年の入札では、元日魯社員の宇田貫一郎という人物が日魯の優良漁区をことごとく異例の高値で落札していったのだ。宇田の背後には、かつて日魯の経営にも参画していた島徳蔵、中山説太郎がいた。島は相場師として巨額の富を築き、数々の企業乗っ取りにも関わってきた人物だった。

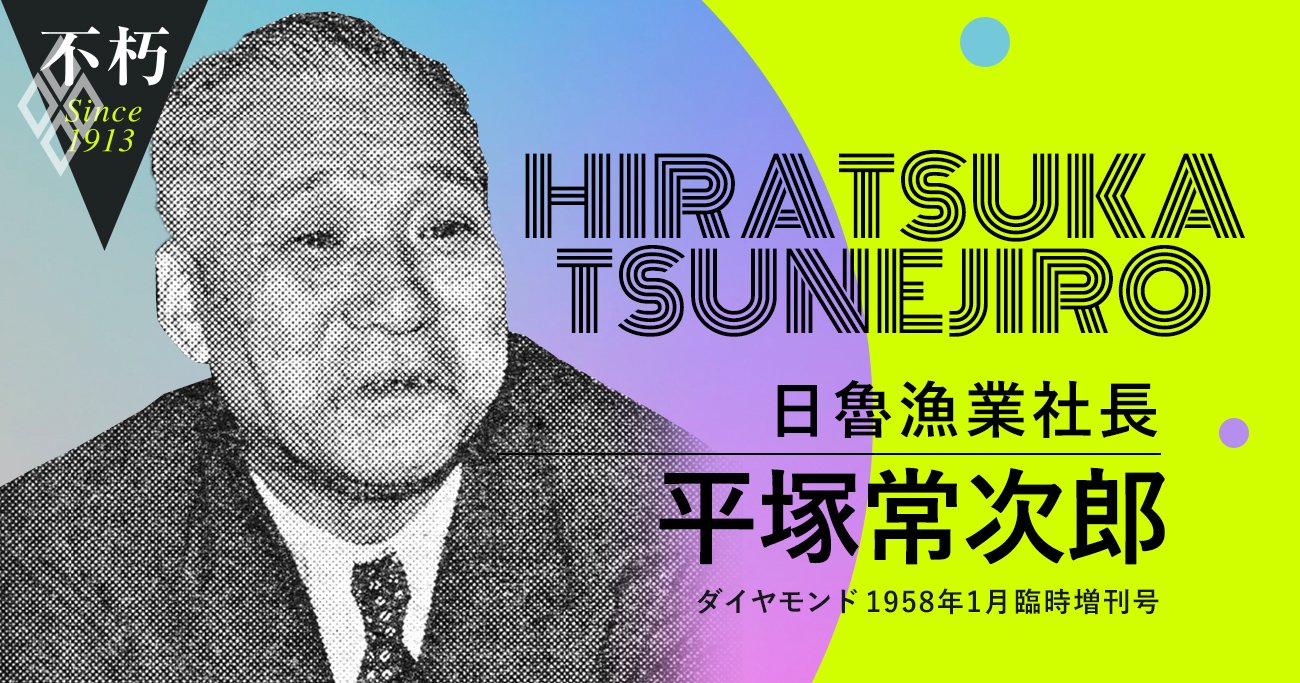

「ダイヤモンド」58年1月臨時増刊号に、平塚常次郎の手記が掲載されている。「血みどろの北洋漁業五十年」と題され、島徳事件の経緯について、詳細が語られている。事件には、島や中山らだけでなく、ソビエト連邦(ソ連)と日本双方の政府要人も関わっていて、国を挙げての大騒動となった。結果的に乗っ取りは阻止できたが、次は第2次世界大戦後、北洋漁業の権益や施設を失い、日魯はゼロからの再出発を余儀なくされる。「千余名の残留社員と多数の抑留家族を抱え、さすがに途方に暮れた」と平塚は振り返る。

北洋漁業という居場所を失った平塚は、46年に北海道から衆議院議員選挙に出馬し初当選。後に日ソ共同宣言合意に尽力する河野一郎と行動を共にし、第1次吉田内閣で運輸大臣を務める。しかし翌47年、GHQにより公職追放処分を受けてしまう。52年に追放解除となると日魯漁業社長に再度就任、漁業界の代表としてソ連や中国との漁業交渉にも当たり、北洋漁業の再建に携わった。(週刊ダイヤモンド/ダイヤモンド・オンライン元編集長 深澤 献)

ソ連と繰り広げた

血みどろの出漁

1958年1月臨時増刊号より

1958年1月臨時増刊号より

もともと北洋漁業というものは日露戦争の結果、ポーツマス条約によってはっきり決まったものだが、それ以前も密漁同様の姿で行われていたため、たくさんの人が死んだり、殺されたりしていた。

当時の日本政府は、北洋漁業について正確な情報は持っていなかったが、ともかく多数の日本人が命懸けで魚を取っているのだから相当な価値があるものだろうというので、講和条約のときに北洋漁業に対して「極東の帝政ロシアの水域において、ラッコ、オットセイを除く一切の動植物を捕獲採集、製造の権利を日本国民に付与する」という一カ条を付け加えた。ロシアもこれを認め、ここに初めて日本の北洋漁業が確立した。明治40(1907)年のことである。

私はその年から北洋に出掛けていた。しかし、その当時、経済的に成り立つものとしては、サケ、マス、カニだけであって、他のものは一切顧みられなかった。

私たちは宝寿丸という帆船を手に入れて、07年6月4日、新潟信濃川を出帆、一路北上した。これは堤清六個人の仕事として行われたが、今日の日魯漁業会社の始まりであった。

堤という人は私より一つ年上であったが、非常に進歩的な人であった。ただ魚を取るだけでは面白くない。これを缶詰にして輸出しようと計画を進めた。3年がかりで大体完成したところへ、第1次世界大戦が起こった。この好況にぶつかったため、缶詰事業は急速に発達した。漁業条約による第1期~12カ年は無事出漁することができた。

その後、ロシアに革命が起こり、帝政ロシアは崩壊した。そのため日本政府は交渉相手を失った。

やむなく日本政府の発給する証明書を持って出漁したり、極東にある仮政権を相手として、無条約のままで出漁していた。

その後、ソ連の新政府は日本に向かって、しきりにソ連新国家を認めろ、という要求を出してきた。後藤新平伯などが動きだし、ソ連からはアドリフ・ヨッフェという人が来たりして、いろいろ話し合いが行われた。

そして北京で芳沢謙吉大使とレフ・カラハン外務次官との間に修好条約が生まれた。これと同時に、07年に結ばれたポーツマス条約を新政府は認めることが条件であった。この条約に基づいて、こまかい極めがモスクワで行われた。

当時、北洋漁業の勢力は、日本の8に対し、ソ連は2という振り合いだった。ソ連は条約を認めながら、実際にはこれを守らないため絶えず争いが起った。われわれとしては北洋権益を擁護するため、血みどろの出漁を続けていた。