Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

基礎控除引き上げは急ぐべきか

給与所得税の負担率急上昇はこの数年

石破政権と「政策協力」で合意した国民民主党の提案によって、所得税の基礎控除を引き上げることが検討され、11月20日、自民党、公明党と国民民主党の3党の政調会長が「年収103万円の壁」を引き上げる方針などを盛り込んだ総合経済対策の内容に合意した。

今後、基礎控除引き上げの具体案は今年年末の2025年度税制改正で協議するという。

前回本コラム「『103万円の壁』見直し問題、基礎控除引き上げはインフレ“自動増税”への正しい対応か?」(24年11月14日付)では、議論が出てきた背景や考える視点を主に指摘したが、基礎控除をどの程度のレベルに設定すべきかを考えるために、所得税の負担率が時系列的にどのように変化してきたかを見ることにしよう。

給与所得についての税負担率を見ると、新型コロナ禍前の19年度には4.7%程度だったが、新型コロナの影響で20年に落ち込んだ後、22、23年度には5%を超える水準に急上昇した。所得税制には大きな変更がなかったにもかかわらず、このような負担増加が生じた(図表1)。

税制を変えないのに負担率が上昇してしまうこと自体が大きな問題だ。それだけでなく、税収が増えたことから財政規律が弛緩し、ここ数年、特に補正予算で必要性の疑わしい支出が増加していることも否定できない。

仮に新型コロナ禍直前の負担率水準が適切なものと判断されるなら、所得税制を改正し、負担率をいまより低下させるべきだということになるだろう。

ただ、負担率の推移を長期的に見ると、様相は違っている。

現在の負担率は90年代初めより低い

高齢化で社会保障支出は今後も増加

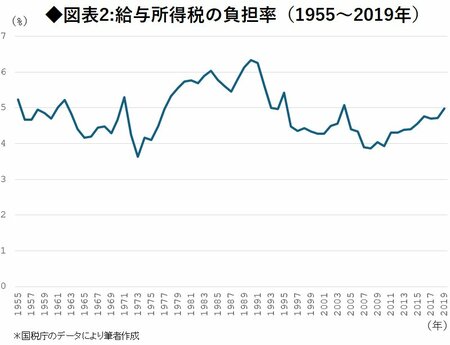

長期的に見た給与所得の税負担率は、図表2に示す通りだ。1970年代までは低かったが、80年代に上昇し、90年代から2009年ごろまでは一時を除き下がっている。