所得区分「1」「2」の人は

医療費100万円でも給付対象外

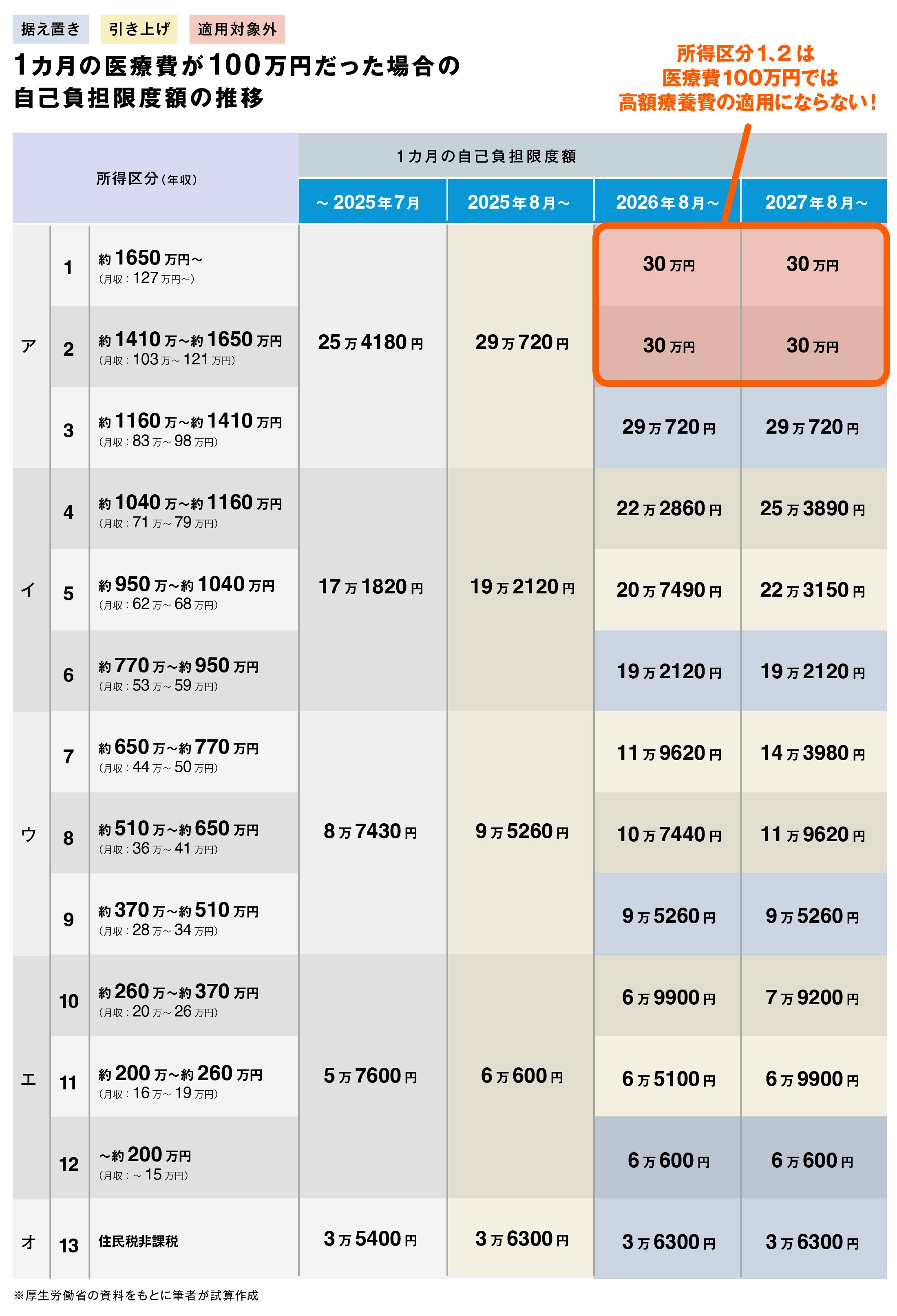

では、この高額療養費の自己負担限度額の引き上げによって、25年8月~27年8月までに、はどのくらいの負担増となるのだろうか。1カ月の医療費が100万円だった場合で、所得区分ごとの自己負担限度額の推移を試算したのが次の表だ。

たとえば、現在、所得区分が「ウ」(年収約370万~約770万円)の人の自己負担限度額は、25年8月以降は【8万8200円+(医療費の総額-29万4000円)×1%】になる。医療費が100万円かかった場合は、9万5260円となり、これまでよりも7830円増える。

26年8月以降は所得区分が細分化され、「ウ」は「7」「8」「9」の3つに分類される。この3つのなかで、いちばん所得の低い「9」は、26年8月以降の自己負担限度額は据え置かれるが、所得が上位にある「7」「8」は2段階で引き上げられる。

所得区分「8」は、26年8月に10万7440円に、27年8月に11万9620円に引き上げられ、現在よりも自己負担限度額は3万2190円増加する。所得区分「7」は、11万9620円、14万3890円と段階的に引き上げられ、5万6550円の負担増となる。

今回の自己負担限度額の見直しは、経済的な負担能力を患者の自己負担に比例させるものになっている。そのため、住民税非課税世帯の引き上げ額は3年間でも900円に抑えられるものの、所得が増えるごとに引き上げ率が高くなり、負担感も大きなものになっていく。

そのなかでも、26年8月以降の所得区分が「1」「2」の人の限度額は大きく引き上げられている。

所得区分「1」の人が高額療養費の適用になるのは、26年8月以降は1カ月の医療費が122万4000円超、27年8月以降は148万1000円超になった場合だ。所得区分「2」の人は、26年8月以降は医療費が108万4000円超、27年8月以降は医療費が120万1000円超にならないと高額療養費の適用にならない。

つまり、医療費が100万円かかっても高額療養費は適用されず、通常の一部負担金として30万円を支払わなければならない人が出てくるというわけだ。