「木を見て森を見ず」に陥ってはいけない

水平な視点だけではなく、高さ(地上)や深さ(地下)を持った視点の移動が必要です。木を見て森を見ず、といった事態に陥らないように、あたかも地球や宇宙をも見るかのように意識するのです。

これは人生を考える場合においても同じことが言えると思います。わたしの場合、人生で困難な場面に直面すると、現在の状況を登山中の場面に重ね合わせ、解決の糸口を探っていました。

例えば、混乱している時は「道に迷い、遭難しそうな状況だ」と考えてみます。そうした状況をイメージすると、「もとの道に戻ることの大切さ」「同伴者が疲れている時は無理せず、いっしょに休む」「無謀なことをすると同伴者も遭難に巻き込んでしまう」などといった、メッセージが浮かんできます。

そうした登山の状況をイメージしながら、現在の状況に重ね合わせてみると、今後の人生の方向性や未来の展望が見えてくることがあるのです。

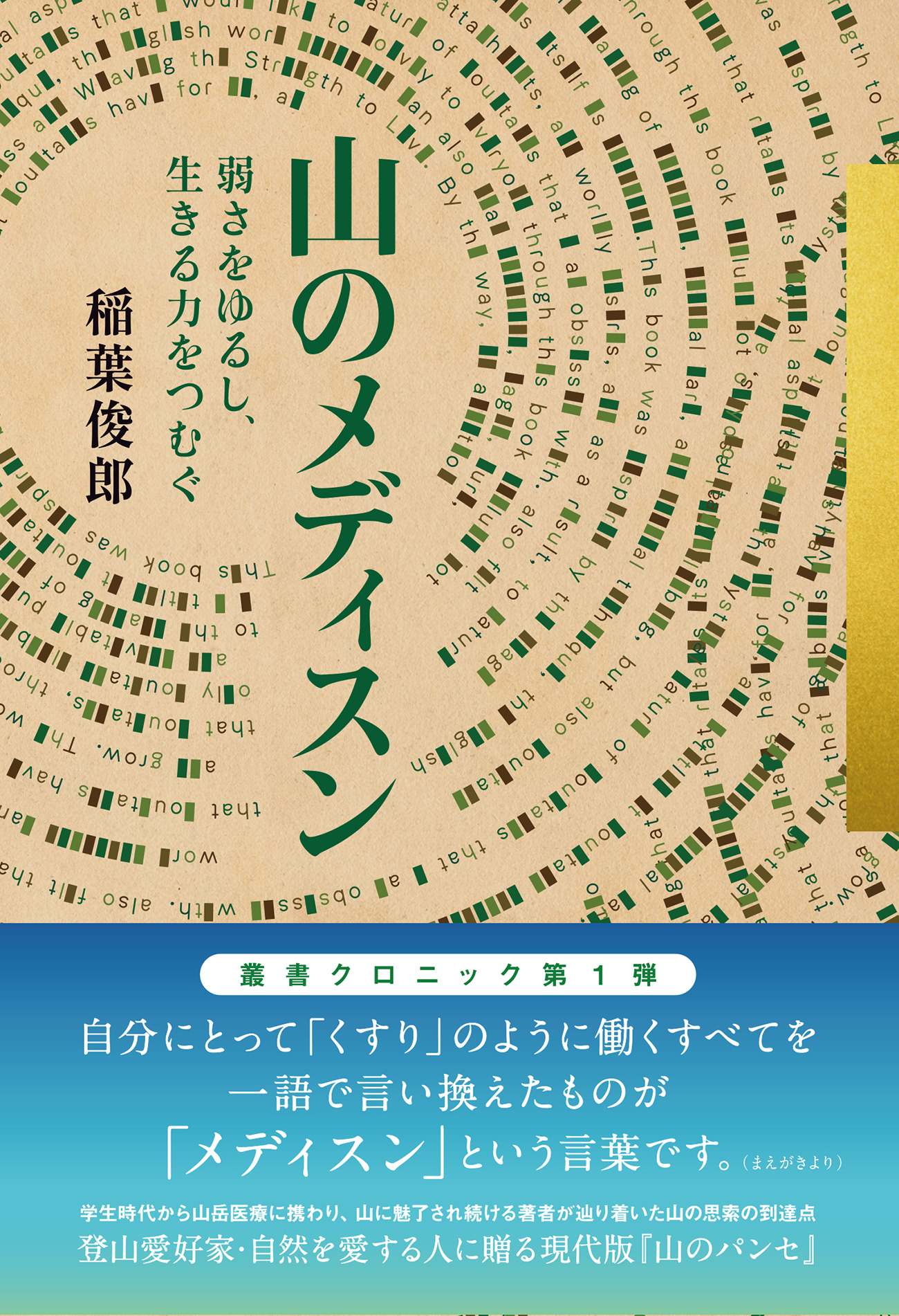

稲葉俊郎『山のメディスン 弱さをゆるし、生きる力をつむぐ』(ライフサイエンス出版)

稲葉俊郎『山のメディスン 弱さをゆるし、生きる力をつむぐ』(ライフサイエンス出版)

ちなみに、わたしが登山の基本にしているのは、「個人が自立している」「途中で諦めない」「弱い人に合わせる」「生きて帰ってくる」などの前提です。こうした登山の基本についても、人生を長い登山ととらえてみるならば、似ている点があると思います。

ちなみに、登山の継続が難しい場合には、絶対に無理をしてはいけません。この時、必ず生きて帰ってくることを立ち止まって冷静に考えることができるかが問われるのです。それができるかどうかが、危機的状況における生と死のY字路の分かれ道になります。

わたしが勤務する病院内でも新型コロナウイルスの院内感染が起こり、大変な時期がありました。その時も、登山のパーティーをイメージしながら、一人も遭難しないためにはどうすればいいのか、と考え、冷静に判断するようにしていました。

急激なコロナ感染者数の増加時も、「止まない雨はない」と周囲を勇気づけ、危険な時はあまり大きく動かないという登山の鉄則を守りながら、困難を乗り切りました。

また、新型コロナウイルスも言わば自然界にいる生命体の一つです。登山においても熊被害などがありますが、それは人間が動物の居場所である自然界を一方的に奪ってきた結果であるとわたしは考えています。自然界は、動物にとってもウイルスにとっても共通の居場所です。長期的にはあらゆる生命体の居場所を考えることが、根本的な解決へとつながっていくでしょう。

わたしがコロナ禍などの未曾有の事態にパニックにならずにいられたのは、登山の比喩で物事を考えていたからだと思います。

(第4回へ続く)