あまり知られていないけれど…海外在住者の相続手続きは“激ムズ”

相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。

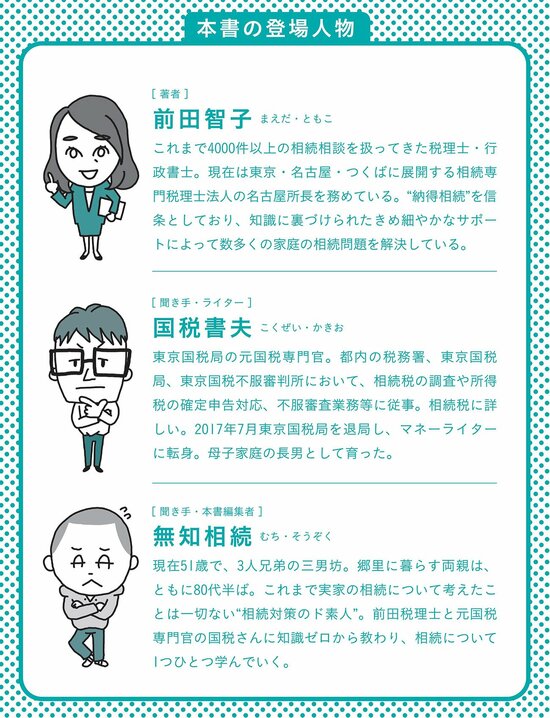

本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

未成年や海外在住者が相続人になると

ここまで手続きが変わる

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

相続人の事情によって手続きが複雑になる?

国税 相続人が誰かによって、手続きがめんどうになることはありますか?

前田 ありますね。代表的なのは、未成年者や海外に住んでいる人が相続人になるケースです。まずは、未成年者の相続からお話ししましょう。

無知 僕の長男は高校生で未成年なので、それは気になるポイントですね。

相続人が未成年の場合は「特別代理人」が必要

前田 相続人が未成年者でも、相続権そのものに影響はありません。たとえば、父親が亡くなって相続人がその妻である母親と大学生の19歳の長女、高校生の16歳の長男なら、子どもの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつです。

ただ、大学生の長女は成年に達していますが、高校生の長男は未成年者なので、遺産分割協議や手続き書類の記入・捺印などをするために「法定代理人」を立てることになります。このとき、母親も相続人のため、遺産分割協議では利益相反になってしまうので、法定代理人にはなれません。

無知 親が代理人になれないなら、ほかに誰が?

前田 未成年である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをして、「特別代理人」を立てます。もし相続人のなかに未成年者が複数人いるときは、それぞれに特別代理人を選任します。

多くの場合、祖父母や叔父、叔母など、相続人にならない親族が特別代理人に選任されますが、第三者を候補者に挙げることも可能です。

無知 相続人に未成年がいると、そういう手続きが増えるんですね。覚えておきます。

相続人が海外在住だと何が大変?

国税 海外で生活する相続人がいた場合も、特別代理人を立てる必要がありますか?

前田 未成年者のように特別代理人を立てる必要はありませんが、相続人のなかに海外に住んでいる人がいるときは、かなり手続きがめんどくさくなることを覚悟してください。相続人が海外に住んでいても、被相続人が日本国籍をもっているなら、日本の法律にしたがって相続手続きを進める必要があります。

ここでポイントになるのが、海外に住んでいる相続人の住民票がどこにあるかという点です。住民票が日本にあれば、「印鑑証明書」を取得できるので、相続人全員が日本に住んでいる場合と同じように遺産分割協議などの手続きができます。

今は話し合いもZoomなどのテレビ会議システムで手軽にできますから、やりとりだけなら、そこまでめんどうではありません。

住民票が日本にない場合の対応は?

国税 では、住民票が日本になければ、どうなるのですか?

前田 その場合、まずは日本領事館などで「署名証明」や「在留証明」などを発行してもらう必要があります。署名証明は印鑑証明書の代わりに、在留証明は住民票の代わりになります。

これで遺産分割協議をするところまでは進められます。ただ、その後の名義変更の手続きなどは、複雑で時間がかかる場合が多いので、自分たちだけでやるのは現実的ではありません。国際的な相続に強い専門家を探して、早めに相談されることをおすすめします。

相続人が「未成年者」と「海外居住者」の場合は? … 手続きがちょっとめんどくさいけど大丈夫!

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)