Photo:bee32/gettyimages

Photo:bee32/gettyimages

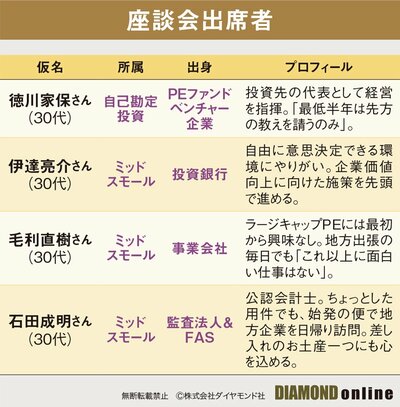

狭き門故に働く人の数が限られ、実態が見えにくいプライベートエクイティ(PE)業界。だが今、コンサルティングや総合商社人材の多くが現実的に目指しているのは、就職難易度が高いラージキャップよりも、中小企業に投資するミッド・スモール(中小型)キャップのファンドだ。なぜ彼らは、あえて泥くさい現場に飛び込むのか――。特集『プライベートエクイティ 金融最強エリートの正体』の#13では、現役PEプレーヤーたちが、その選択の背景と、知られざる必須スキルを語る。(聞き手/ダイヤモンド編集部 永吉泰貴)

意思決定に裁量あり

金融と事業のいいとこ取り

――皆さんはなぜ、ミッド・スモールキャップのプライベートエクイティ(PE)ファンドを志望されたのでしょうか。

伊達 私は投資銀行出身ですが、業務の中で限界を感じたことがきっかけでした。金融機関という立場では、企業をお金でしか見ることができず、どんな提案をしても最終的にはバリュエーションや資金調達の話に収束してしまう。さらに社内の力学や組織の論理が絡み、意思決定の自由度が著しく低いと感じていました。

もっと事業そのものに関わりたいという思いはありましたが、当時は事業会社に飛び込む覚悟もなく、自分に何が合っているかも分からなかった。そんな中、PEファンドであれば投資家から資金を預かりながらも、自分たちで意思決定ができて、現場にも深く関与できると知り、ここで挑戦しようと考え転職しました。

毛利 伊達さんの話に強く共感します。私も金融と事業のどちらを取るかで悩んでいました。PEファンドは、その両方に関わることができる“いいとこ取り”の仕事です。

私は事業会社出身で、現場や経営の方向性について一緒に考えることを面白いと思うタイプでした。チームで物事を動かしていく感覚も好きでしたし、一方で報酬面も大事にしたかったので、コンサルも検討しました。でも、金融と事業の両面に深く関われる点で、PEファンドの方が自分に合っていると感じました。

石田 新卒で就職活動をしていたときから、PEファンドというのは、サラリーマンとしてキャリアの一つの到達点だと思っていましたよ。

ただ、会計士として監査法人の経験もしてみたかったため、監査法人入所から数年たってFAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)に転職し、その後比較的早期にミッド・スモールキャップのPEファンドに転職しました。ラージキャップと比較して、M&Aの経験年数が短くても門戸を開いてくれるところが多い傾向です。私は、まさにそうしたファンドに拾っていただいた一人です。

毛利 特に、現場に深く関われるハンズオン型のファンドに魅力を感じています。組織が小さく、現場との距離も近いため、業務の幅が広く、深く入り込める点がミッド・スモールの面白さです。

――最初からラージキャップではなく、ミッド・スモールを目指していたのですか。

金融と事業の“いいとこ取り”ができる仕事。そう語る現役PEファンド社員が選んだのは、ミッド・スモールの世界だった。なぜ彼らはラージキャップではなく、現場密着型のファンドを選んだのか。そして実際に飛び込んでみて、何を感じたのか。次ページでは、PEファンドならではの仕事の醍醐味や、意外な必須スキルについて語ってもらった。