働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア,~「弱い紐帯の強み」に着目して~』(*1)の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所,代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、3人の著名タレントが実践しているパラレルキャリアの事例を解説していく(*2)。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)

*1 中井弘晃著『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア~「弱い紐帯の強み」に着目して~』(2022年10月/公益財団法人 日本生産性本部 生産性労働情報センター刊)

*2 本文中の各タレントの言葉は、企業内定者向け媒体「フレッシャーズ・コース2026」より抜粋(出版元の許諾済)

*連載第1回 価値ある“パラレルキャリア”とは?広義の5タイプから考える副業との違い

*連載第2回 “パラレルキャリア”の効果と効果最大化のために個人と組織に必要な姿勢

*連載第3回 仕事のキャリアをよい方向に導く“緩やかなつながり(弱い紐帯)”を考える

*連載第4回 “偶然の出来事”をキャリアに活かす!――そのために必要なことは何か?

*連載第5回 不本意な異動や出向……職場環境の急な変化で、キャリアを豊かにする方法

*連載第6回 “副業”ではない、“活私奉公型のパラレルキャリア”が、個人と組織の未来を創っていく

*連載第7回 “活私奉公”の時代に、ビジネスパーソンは仕事にどう向き合えばよいか?

「パラレルキャリア」の、ピンチをチャンスに変える力

現在、NHKで放送中の連続テレビ小説『あんぱん』で、主人公が落ち込んでいるとき、親代わりとなっている伯父さんが「絶望の隣は希望や」と声をかけて励ます印象的なシーンがありました。

「パラレルキャリア」には、絶望を希望に変え、ピンチをチャンスに変える力があると私は思っています。

今回は、組織に勤めるビジネスパーソンの事例ではなく、私たちに馴染みのある著名タレントの事例を通じて、改めて、「パラレルキャリアの価値」と混迷の時代の生き方・働き方を考えていきます。

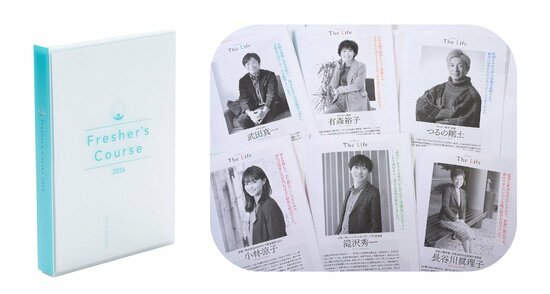

対象となる著名タレントの事例は、企業内定者向け媒体「フレッシャーズ・コース2026」(ダイヤモンド社発行)に掲載されているインタビュー記事からピックアップしたものです。

「フレッシャーズ・コース2026」には、各巻1名・計6名の著名タレントのインタビュー記事が掲載されていますが、6名のうち、実に3名がパラレルキャリアの実践者となっています。今回は、まず、その3名の記事の概要をパラレルキャリアという切り口で紹介したうえで、私自身が補足コメントをする形にしていきます。

(編集部注)中井弘晃さんは、「フレッシャーズ・コース2026」の「“キャリア”について」のコーナーを執筆している。

▲「フレッシャーズ・コース2026」(ダイヤモンド社)は、企業の入社内定者向けの媒体。インタビュー「The,Life」では、著名人(各巻1名)の生き方・働き方が紹介されている。中井弘晃さんは、「“キャリア”って何だろう?」コーナー(第3巻)を執筆。

▲「フレッシャーズ・コース2026」(ダイヤモンド社)は、企業の入社内定者向けの媒体。インタビュー「The,Life」では、著名人(各巻1名)の生き方・働き方が紹介されている。中井弘晃さんは、「“キャリア”って何だろう?」コーナー(第3巻)を執筆。