そんな折、Nymphsの林さん(編集部注/石井さんは、フリーランスの仕事の1つとしてNymphsの営業・PRを担当していた)から、1枚のTシャツと小さな長方形の箱が届けられた。妻にどんなTシャツか尋ねると、フロントとバックに、鉱物の写真がいくつもプリントされた白いTシャツだという。

それは林さんの私物で、僕がずっと「いいな、欲しいな」と言っていたものだった。続けて小さな箱を開けると、中身は僕用のNymphsの名刺――残りが少なくなっていることを伝えてはいたが、新しくまた届くとは思ってもいなかった。多くは語らない林さんのやさしさが、その荷物いっぱいに詰まっていた。

退院当日、僕はもらったTシャツに袖を通すと、車いすに乗せられ1階のエントランスへと向かった。ひざの上には、お見舞いにもらったさわり心地のよいムーミンのぬいぐるみがあり、かたわらには、そのムーミンが大好きだった瀧さん(編集部注/入院していた病院の看護師)の姿もある。

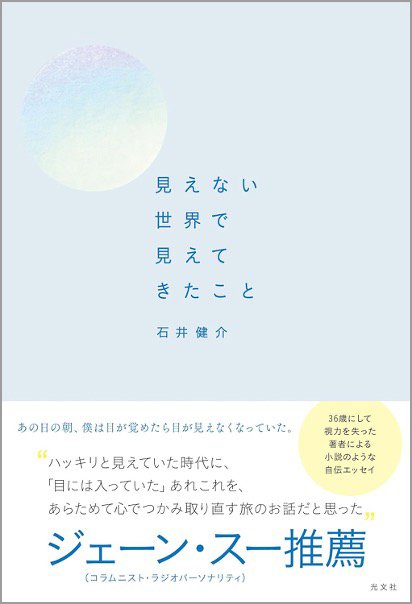

『見えない世界で見えてきたこと』(石井健介、光文社)

『見えない世界で見えてきたこと』(石井健介、光文社)

入院中、彼女の明るさはいつだって僕を照らしてくれた。もし彼女がいなかったら、まったく違う入院生活になっていただろう。話をするなかで、僕のクライアントだったセレクトショップの女性と瀧さんが、高校時代に同じ部活で汗を流した盟友だったことも判明した。そんなこともあり、お世話になった看護師のなかでも瀧さんは、僕にとって特別な存在だった。

人でごった返す病院内を瀧さんが押す車いすで移動していくと、不意に目の前で自動ドアが開く音が聞こえ、風が吹いてきた。僕は思わず「風だ」とつぶやいた。4月のあの日から触れていなかった外の風、その風に乗って僕に届いた匂いは、もうすっかり初夏のそれに変わっていた。