Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

税のスペシャリストである国税専門官。国家公務員として全国各地の税務署に勤め、納税者と税務署の懸け橋となったり、滞納者から税金を徴収したりする専門職だ。また、公務員の中では給料が高めで、長年勤め上げれば税理士免許の取得も可能となっている。特集『40歳・50歳・60歳から人生を一新! 資格&学歴 裏ワザ大全』の#14では、その知られざる国税専門官の職務内容や待遇、試験の仕組みについて解説する。(ダイヤモンド編集部編集委員 藤田章夫)

「税のスペシャリスト」国税専門官

税理士免許の取得も可能

国の財政基盤の要となる税金。その賦課や徴収を担う“税のスペシャリスト”が、「国税専門官」だ。専門職試験に合格し、国家公務員として税務署に採用された後に複数の研修をこなせば、晴れて国税専門官として活躍できる。

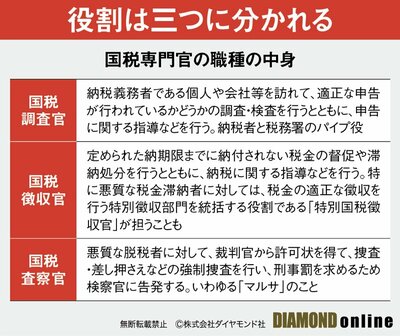

その国税専門官だが、下表の通り、三つの職種に分類される。

詳細は後述するが、研修時の配属先によって、国税調査官か国税徴収官となる。前者は、納税義務者である個人や企業の申告が正しいか調査し、誤りがあれば是正するなどの指導を行う。いわば、納税者と税務署のパイプ役だ。

後者は、納期限までに納付されない税金の督促や滞納処分を行うという役割を担う。この国税徴収官の中で、特に悪質な事案を担当するのが特別国税徴収官であり、通称トッカンと呼ばれる存在だ。2012年に放送されたテレビドラマ「トッカン 特別国税徴収官」を覚えている方もいるだろう。

さらに、国税調査官や国税徴収官としてキャリアを積み、内部での選抜を受けた後に特別研修を受けてなれるのが、国税査察官だ。こちらは、通称「マルサ」と呼ばれており、1987年に公開されて話題となった伊丹十三監督の映画「マルサの女」で一躍有名になった。裁判所の許可状を得て、家宅捜索や差し押さえなど強制捜査を行い、刑事犯として告発するという強い権限を持っている。

そして、国税専門官としてキャリアを積んでいけば国税局や税務署で昇進し、国税局の課長や、税務署の副署長や署長になる道が開けている。むろん、これら昇進はあくまで本人の能力や経験に左右されるものだが、国税専門官として勤め続けると大きなメリットがある。一定の要件を満たせば、「税理士」免許を取得できることだ。

しかも、国税専門官の給料は国家公務員の中では高めに設定されている。それだけ厳しい職務といえそうだが、先述の通りメリットも少なくない。その国税専門官となるための試験だが、最終合格倍率は低下傾向にある。民間企業の採用意欲が高まる半面、公務員の人気が下がるのは常だが、国税専門官も同様だといえる。

逆に言えば、安定して比較的高めの給料を得ながら、いずれ税理士として独立もできる国税専門官になりやすい環境だといえる。しかも筆記試験は、かつて6割超の得点が必要だったが、今では5割そこそこが合格ラインに下がっている。そのぶん、人物本位の採用に切り替わっているという。

そこで次ページでは、オンライン公務員予備校「公務員のライト」を運営するキャリアードの協力を得て、国税専門官の職務や給料、試験のポイントなどを解説していこう。