Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

医師や公認会計士と共に三大国家資格といわれる弁護士(司法試験)を頂点に、司法書士や行政書士など法律系の国家資格の人気は根強い。しかし、後がない中高年が一念発起して資格取得を目指すなら、憧れや難易度だけで選ぶと後悔することも。特集『40歳・50歳・60歳から人生を一新! 資格&学歴 裏ワザ大全』の#15では、中高年からのチャレンジに最適な法律系資格を見る。(ダイヤモンド編集部 宮原啓彰)

弁護士は若年層がメイン

年収の大幅低下で人気は下降

「弁護士(司法試験)」や「司法書士」「行政書士」……。一口に法律系資格といってもさまざまある中、中高年がゼロから目指すならば、一体どれがお勧めなのか?それぞれの資格における受験時と取得後のメリットとデメリットを十分吟味しなければ、後悔しかねない。

まず法律系資格の代表格といえば、やはり弁護士だろう。しかし、本特集#1『弁護士はNG?40代・50代からの挑戦におススメできる「法律系資格」とは、資格学校大手LECの社長で弁護士の反町氏が伝授!』で、大手資格学校、東京リーガルマインド(LEC)社長で弁護士の反町雄彦氏が喝破したように、中高年が一念発起して目指す資格としてはあまりお勧めできない。

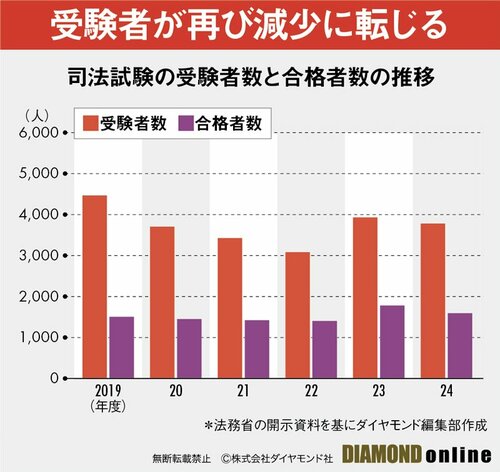

事実、司法試験の受験者数は長く右肩下がりが続き、2023年度こそ増加したが、24年度は再び減少に転じた。

弁護士の人気低下の大きな原因は、資格取得のコストに見合わないほど収入が下がったことにある。日本弁護士連合会による「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査」(20年)によれば、確定申告書に基づく年間の事業収入と給与収入の合計の平均値と中央値は、それぞれ2558万円、1437万円だ(0円の回答を含む)。一見、破格の高収入に見えるが、10年前の同じ調査では同3304万円、2112万円で、7割程度に落ち込んだことになる。さらに特筆すべきは、弁護士登録が70期以降(17年以降に弁護士登録)で経験の浅い弁護士の収入だ。20年調査で平均769万円、中央値660万円と、上場企業の平均年収約671万円(24年度。帝国データバンク調査)とそれほど変わらないのだ。

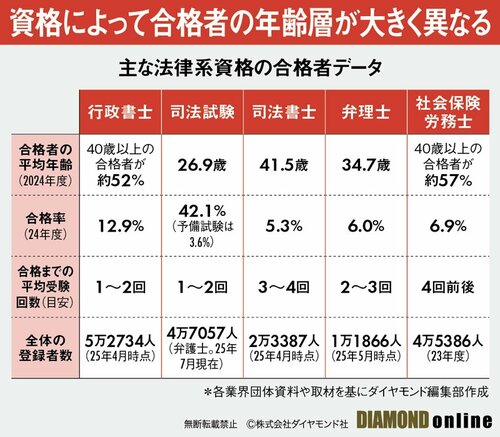

弁護士が中高年からの挑戦に向かない理由は、収入低下だけにとどまらない。司法試験の合格率は約42.1%(24年度)と主要法律系資格の中では飛び抜けて高いものの、逆に合格者の平均年齢は26.9歳(24年度)と極めて若者中心の年齢構成になっている。

司法試験の出願資格を得るためには、法科大学院(ロースクール)を修了するか、誰でも受験できるが極めて難関の「司法試験予備試験」を突破するかの二つのルートがある。無論、王道はロースクールだが、社会人が働きながら通える夜間コースを設けているロースクールは少ない。そして予備試験の方も、合格者449人(24年度)のうち、6割強を現役大学生が占めており、若年層中心なのだ。

とはいえ、どうせ資格取得を目指すなら……、と花形の職業である弁護士に憧れる中高年は少なくないだろう。実際、中高年から夢をかなえて弁護士として活躍するケースも少なくない。

実例を示そう。RHA法律事務所(東京都)所属の生井みな絵弁護士は現在40代。だが、弁護士登録して2年目という“新人”だ。38歳のときに一念発起し、数少ない社会人のための夜間ロースクールである筑波大学法科大学院に入学。働きながら長期履修制度を活用して4年をかけて修了し、43歳のときに司法試験に合格した。生井弁護士の前職は、なんと多忙極まる小学校の教師。そして、さらに3人の子どもの母親でもある。

「前職を生かして、『スクールロイヤー(いじめや保護者トラブルなど学校が抱える問題に対し、法律に基づいた助言や指導を行う弁護士)』になろうと弁護士を目指しました。文字通りゼロからのチャレンジで、この年齢で弁護士になっても顧客が来るのか不安でしたが、『町弁(地域密着型の弁護士)』の場合、年齢が高い弁護士には、同じ年代の顧客が来てくれます」と、生井弁護士は言う。

次ページでは、生井弁護士が明かす、中高年からの弁護士挑戦の実情や年収レベル加え、弁護士以外の法律系資格の中で、中高年に特におススメの資格を明らかにする。