A班の特徴は、発言力の強さに優劣がないこと。

特定の人物ばかりが発言をするといったバラつきがなく、5人全員が意見を出せる雰囲気があります。ちなみにB班では、最年少の富井竜之介がケンジから意見を求められた際に、「僕……しゃべってもいいんですか」と発言しています。本人の性格による面も大きいものの、発言に対するハードルがA班よりも高いことは明確です。

能力でリーダーを決めると

競争と序列が生まれてしまう

こうした各班の様子をカメラで観察している管制室のスタッフのセリフに、「指導者が違えば方針も違ってくる。その国独自のルールができあがる」とありますが、まさにそのとおりのことが起きていたのだと思います。

「チームの先頭に立つ」ということは、本人が意図していなくても、少なからずほかのメンバーとの位置関係に差が生まれます。依存体質のメンバーならば、それがラクだと思うでしょう。

でもB班のように「優秀である」という自覚を持っている人たちが集まると、必ずしもこのスタイルが機能するとは限りません。溝口のような賢者風タイプはとくに、自分より能力が劣っていると感じる者をリーダーと認めようとはしないですからね。

能力の優劣でリーダーをつくりだそうとした結果、そこに「競争」が生まれてしまうのです。

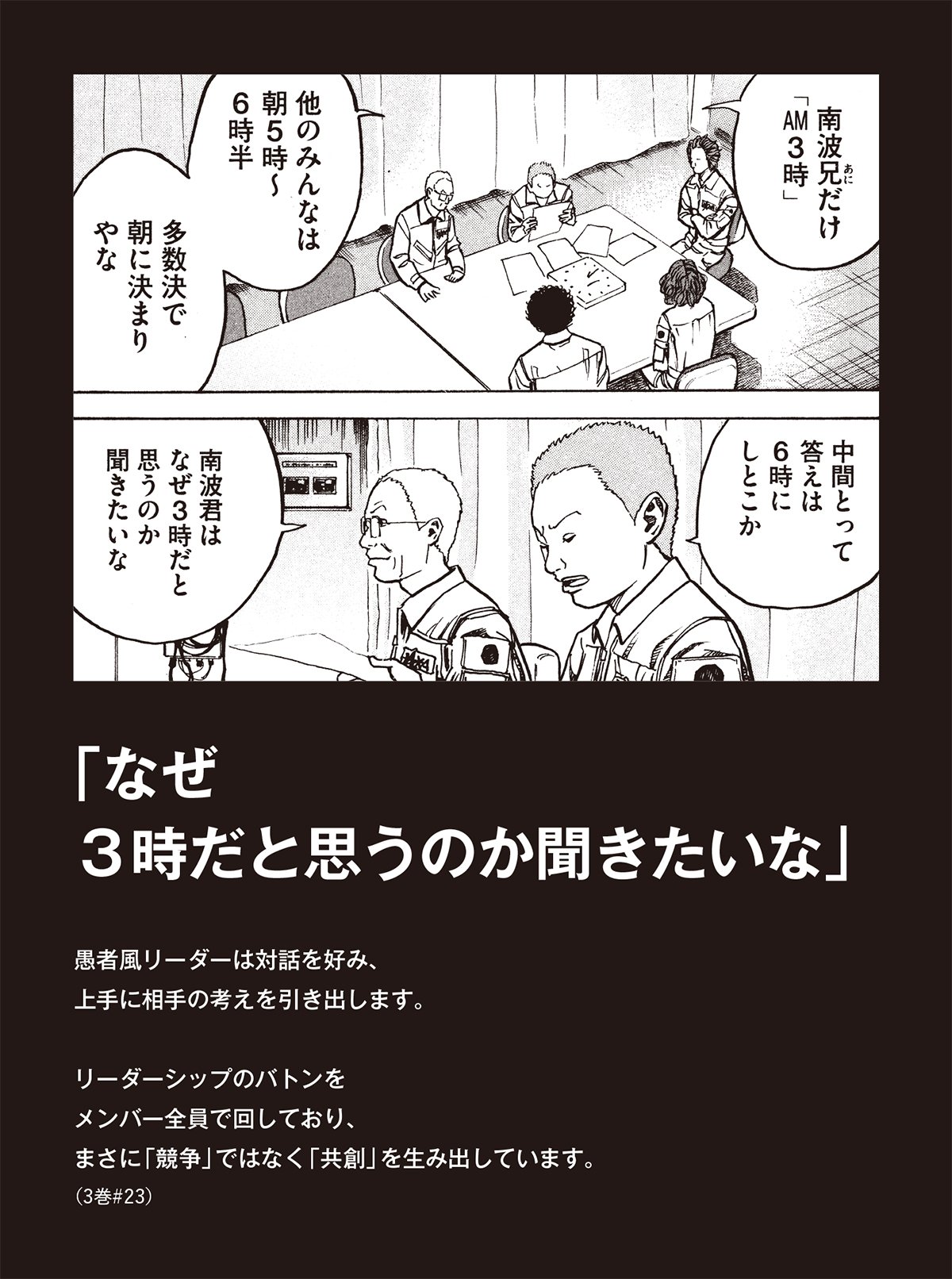

愚者風タイプは、「ここは自分の出番だな」と感じたときにだけ、リーダーシップを発揮します。誰かが先頭に立つこともありますが、固定ではなく、全員がそのポジションを持ち回りしていくので、それぞれが自分の持つ強みを活かすことができます。

「競争」ではなく「共創」。

チームを共につくり上げながら、目的達成へと向かっていくことができるのです。

同書より転載。(c)小山宙哉/講談社 拡大画像表示

同書より転載。(c)小山宙哉/講談社 拡大画像表示