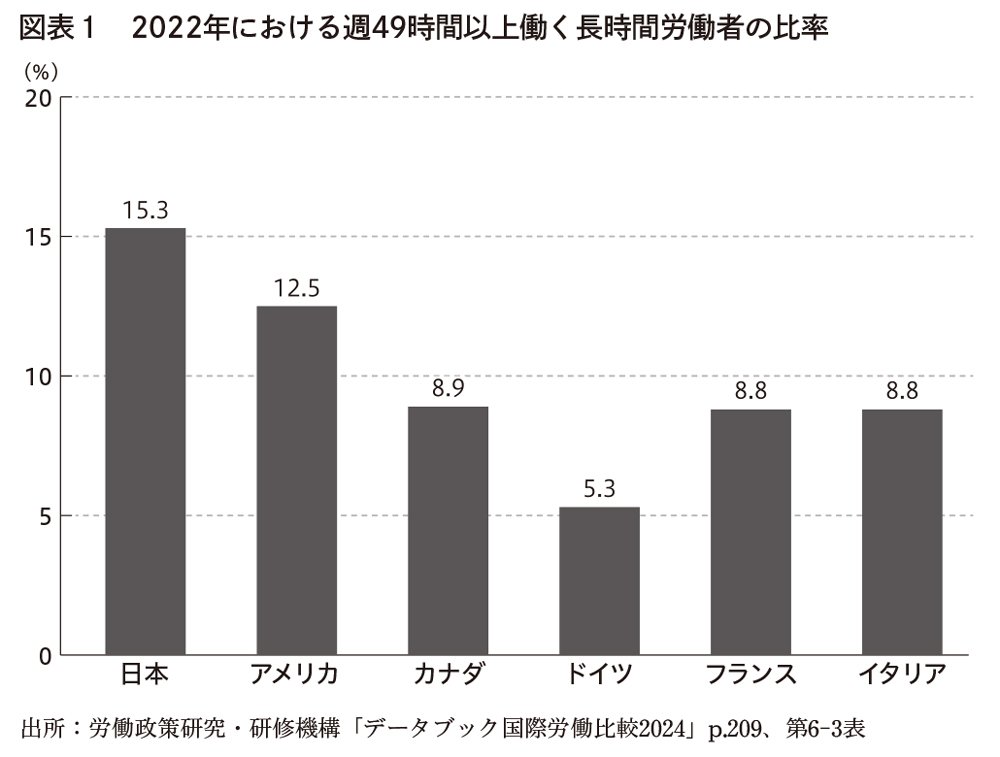

また、労働政策研究・研修機構の調査によれば、2022年における週49時間以上働く長時間労働者の比率は、日本が15.3%。米国12.5%、カナダ8.9%、ドイツ5.3%、フランス8.8%、イタリア8.8%である(英国は未集計)。

G7では日本の比率が最も高く、また調査対象のその他のヨーロッパ諸国はすべて10%未満である。欧米に比べて日本の長時間労働者の比率が最も高いことがわかる(注1)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

正社員の時間外勤務を前提に

少なく雇用する日本

つまり日本の正社員の労働時間は、現段階でも国際的に低い水準とはいえない。日本では、実態として正社員には、繁忙な状態であれば時間外勤務に対応することが期待されているのではないだろうか。

しかも、いちいち上司命令によって時間外勤務するのではなく、自分の判断で時間外勤務することが期待されている。

それというのも、正社員は長期雇用を前提とするので、不景気の時でも余剰にならない範囲内の人員数に収めることを多くの企業が意識しているからである。

不景気の時に時間外勤務をしないことを前提にした人員配置というものは、必然的に好景気の時に正社員は時間外勤務をして対応しなければならないことを意味する。

好景気の時だけ人員数を増やしてしまうと、不景気の際にその人員は削減することになってしまうが、こうした対応は生産性三原則(編集部注/日本労働組合総連合会の会長を務めた高木剛によれば、「雇用の維持・拡大」「労使の協力と協議」「成果の公正な配分」の3つの原則を指す)に沿わない。

(注1)労働政策研究・研修機構(2024)『データブック国際労働比較2024』、p.209、第6-3表