『週刊ダイヤモンド』6月20日号の特集は「陸vs海vs空乗りもの王者決定戦」。その中から、DeNAがベンチャーのZMPと組んで進めるロボットタクシー構想について、経営陣へのインタビューを通して、狙いを浮き彫りにした記事を紹介します。

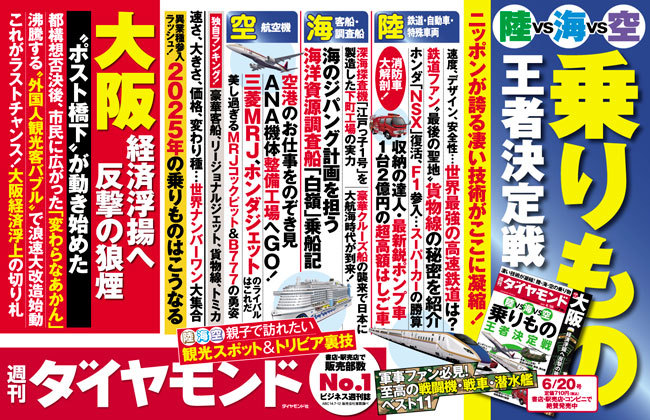

『週刊ダイヤモンド』6月20日号の特集は「陸vs海vs空 乗りもの王者決定戦」

『週刊ダイヤモンド』6月20日号の特集は「陸vs海vs空 乗りもの王者決定戦」

「2020年の東京オリンピックまでに、ロボットタクシーを走らせる──。会見ではそう言ったけれど、実際にはもっと早く走っているだろう」(谷口恒・ZMP社長)

5月12日、インターネット事業を展開するディー・エヌ・エー(DeNA)と、ロボット技術の開発を行うベンチャーのZMPがタッグを組んだ。ZMPの社名はあまり知られていないが、創業者の谷口社長は、自動車や電機といった「乗りもの」の関連業界では、よく知られた存在だ。実際に、車載機器や無線に強みを持つJVCケンウッドや米半導体インテルと資本提携を結んでいる。

自動車メーカーからの提携依頼の申し出が引きも切らない。後述するように、米中の自動車・ITプレーヤーがこぞって自動運転技術に興味を持っており、日本の自動車産業にとって開発競争で敗北することは許されない。各社が喉から手が出るほど欲しいのが、ZMPの「SLAM」と呼ばれる技術。自動車を制御するときに、標識やGPSに頼らず、周囲環境からセンシングして自車の位置を特定する技術のことをいう。

なぜ、組み手がDeNAだったのか。ここから先は、中島宏・DeNA執行役員と谷口社長に、提携の狙いと乗りものの未来について語ってもらった。

──提携の狙いは?

谷口 確かに、自動車メーカーからの話もたくさんあった。でも、うちは独立性を保ちたい。トヨタ自動車とも日産自動車とも対等に付き合っていきたい。理想のモデルは、独ボッシュや独コンチネンタル。彼らは多数の完成品メーカーと対等に付き合っている。

中島さんの熱意、意思決定のスピード、執行能力。三拍子そろったところにほれ込んだ。

中島 近い将来、有人タクシーよりも無人タクシーの方がメジャーになっている。夢物語の話をしているわけではない。モビリティの未来を描いたときに、ZMPの技術が必要だと思った。

谷口 これまで、車の世界で進んできた技術革新は連続的だった。パワートレインにしても、燃費技術にしてもそう。既存技術の延長線上のものにすぎなかった。でも、もうその世界は通用しない。ITで起こるイノベーションは破壊的。自動車のものづくりでも、そんな領域が増えていると感じる。だから、すでに、自動車産業でも、一部では水平分業化が進んでいる。

中島 製造原価で稼ぐ時代から、サービスモデルで稼ぐ時代へ変わっている。