記事一覧

第5回

新卒採用で発揮される人事の「介在価値」

「介在価値」とは、本来であれば当事者同士で直接行うことが可能なところに、第三者があえて入ることによって、何らかのプラスの価値を提供する、という意味でしょう。私たち人事の「介在価値」とは。特に採用における介在価値とは、何なのでしょうか。

第8回

女性の早期離職を防ぐ3つの秘密とは?

日本初の家事代行サービス会社として急成長しているベアーズ。前編では、家庭の主婦たちがさまざまな研修を受けることで、家事のプロフェッショナルへと成長する様子をご紹介しました。とはいえ、家庭を持つ人が多いこの世界では、辞めてしまう人が多いのが現実。せっかく育てた人材が早期離職してしまっては意味がありません。「この会社でずっと働きたい」を思ってもらえる奥の手とは?!

第7回

「プロ主婦」研修でウーマンパワーを引き出せ検証現場 ⇒ベアーズ【前編】

日本初の家事代行サービス会社として急成長しているベアーズ。そのサービスはベアーズレディと呼ばれるサービススタッフに支えられています。ベアーズレディの平均年齢は50歳代で、ほとんどが今まで働いたことがないごく普通の主婦。専業主婦たちが家事のプロとしてイキイキと働く現場の秘密に迫ります。

第6回

自信のない若手を変える「全員主役」作戦とは日本一“人が育つ”予約殺到料理店 検証現場⇒日本料理店「六雁」【後編】

上下関係の厳しい和食の世界。見習い中の新人たちは『坊主、あひる、追い回し』などと呼ばれ、まず人間扱いされないといいます。この育成法に真っ向から異議を唱えたのが銀座「六雁」のディレクター榎園豊治さん。なんと彼は和食料理店には珍しい「オープンキッチン」を取り入れ、若手をはじめ料理人たちの仕事をお客様の視線にさらすことにしたのです。一人ひとりを主役にする教育法は成功するのでしょうか?そして、お店の経営は成り立つのでしょうか――。

最終回

「効果的なフィードバックの流れ、機会がわからない」

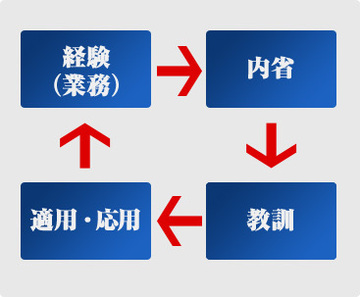

「計画の実行」の後は、評価と学びの抽出が必要です。的確に評価し、それを本人にフィードバックすることは経験学習サイクルの重要なステップ。さらに、それから学び、持論化することが、次の業務の質を上げ、ひいては成長に導くことになります。今回は連載最終回として、ステップ6、7について、いくつかのシーンと、それに対する「ベストプラクティス=望ましい行動」を示します。

新人も“表舞台”に立たせる「2つの理由」日本一“人が育つ”予約殺到料理店検証現場⇒日本料理店「六雁」【前編】

銀座の「六雁」は連日満席が続く人気の日本料理店。旬の野菜を名物とした独創的な日本料理のコースは一品一品が目にも鮮やかで、まるでアートのよう。若い料理人たちが、きびきびと立ち働く姿が印象的なこの店のコンセプトは「人材育成」。人が育つ日本料理店の秘密に迫ります。

第4回

「背中を見て学べ」じゃ間に合わない!今ドキ若手育成寡黙な年配職人たちを育て上手に変身させた“秘策”とは

かつては「煙草店の数ほどあった」テーラー。それだけに日本のハンドメイドスーツの技術は奥深く、コンピュータでは表現できない絶妙な曲線、フィット感を描き出すことができるのだそう。しかし、あらゆる業界が直面している「高齢化ショック」が、今やこの世界をも飲み込もうとしています。貴重な技術は永遠に失われてしまうのか?!そこで、銀座テーラーの経営者はある決断をくだします。彼女が開いたのは、なんと“学校”だったのです。

第3回

「背中を見て学べ」じゃ間に合わない!今ドキ若手育成 テーラー業界が直面した“高齢化ショック”

21世紀を生きる我々にとって、洋服は大量生産された製品から選んで「買うもの」ですが、数十年前まで、特にスーツは、テーラーで「仕立てるもの」でした。しかし、既製服の普及により、職人の数も減少、高齢化が進んでいます。そうした中、手縫いでスーツを仕立てる伝統的な技術を残そうと、若い職人たちを育てる銀座テーラーを取材しました。

第2回

女子アナの話はなぜ伝わるのか加藤シルビアさんの原点“本番中の衝撃体験”

このコーナーでは、毎回、“学びに満ちた仕事の現場”を訪問し、Workplace Learning(職場の学び)の観点から、検証していきます。日頃はあまり目にすることのないさまざまな職種の「現場」。そこでは、どのような仕事がなされ、人はどのようにして知識やスキルを学び、育っているのでしょうか。企業の人材育成では見落とされがちな「学びのスイッチ」を掘り当てます。

第1回

女子アナの話はなぜ伝わるのか新人を喋りのプロに変える“耳トレ”の秘密

このコーナーでは、毎回、“学びに満ちた仕事の現場”を訪問し、Workplace Learning(職場の学び)の観点から、検証していきます。日頃はあまり目にすることのないさまざまな職種の「現場」。そこでは、どのような仕事がなされ、人はどのようにして知識やスキルを学び、育っているのでしょうか。企業の人材育成では見落とされがちな「学びのスイッチ」を掘り当てます。

第4回

「オレの頃は」的議論を超えて日本の採用を変えていこう

現在始まりつつある2016年度新卒採用から、大きく採用スケジュールが変わるのは皆さん、ご承知の通りです。世間ではスケジュールが「変わった」ということばかりが注目されていますが、採用スケジュールを企業側が変えることによって、就職活動・採用活動に関する問題が解決するという“幻想”を一部の大人が抱き続けていることは、どうも変わっていないようです。

第5回

Listen,Listen,Listen!「聴き切ること」が最良の部下サポートになる

計画の立案に続き、ステップ4は「計画の実行」。PDCAのDo、つまり実際の業務を通しての指導となります。どのように仕事を任せるか。そのさなかは、いかなるスタンスと姿勢をとるか。いくつかのシーンと、それに対する「ベストプラクティス=望ましい行動」を示します。

第4回

仕事の意味づけをすることでトレーニーの意欲がわく

OJT完全マニュアル、ステップ3は「計画立案」です。これは建築に例えるなら基礎にあたる部分。ここを明確にしなければ、堅牢な建物はできません。指導の局面では、成長にうまくつながらない恐れがあります。全体を見せ、段取りさせて、仕事を任せる。そんな指導をするために、どうすればいいか。前回と同じく、いくつかの状況と、それに即した対処法を示します。

第3回

学生と人事の大きなズレを埋める「人そのもの」を知るための面接手法

「会社に入って伸びる人」を採用するための面接とは?面接官が学生に本当に聞くべきことは?学生と面接官のズレを最大限縮めるには?新卒採用における面接の要諦を解説する。

第3回

適切な指導行動をとるための「目標設定」とは?

OJTの第2ステップは、「目標設定」です。適切な指導行動をとるために、欠かせないステップですが、その目標はバランスの取れたものであり、かつトレーニーにとって「腹落ちする」ものである必要があります。いくつかの状況と、それに即した対処法を示します。

最終回

内定者がモチベーションの高い状態で4月1日の入社式を迎えるためにすべきこと

内定者フォローには、「ミスマッチの解消」という目的があります。なぜなら、このミスマッチによって早期離職が誘発されているからです。ですから、内定段階で先輩社員が社風を伝え、「働くことのリアル」を伝えることに意義があるのです。

第2回

「愛してるの原則」を実践してラポールを構築する

OJT完全マニュアル。最初のステップは「OJTの土台づくり」です。ここをゆるがせにすると、OJT指導はうまくいきません。部下と目標を共有し、信頼関係を築く。それができて初めて、成長につながる指導が可能になります。

第2回

1990年から以降、採用担当者、育成担当者、人事の責任者、経営陣と、立場は変わりつつも、綿々と採用業務に携わってきた田中潤氏。この分野での氏の名と、精力的な活動を知る人事の方も多いだろう。そんな氏が、「採用」の視点から、「経営×人事」の本質を語りかける。

第4回

新入社員の早期退職を防ぐあと半年の内定者フォローのあり方

10月1日の内定式を越えれば、ひとまず「内定辞退」のリスクからは解放されます。しかし、内定者フォローは続きます。9月までが内定辞退を防ぐ“防衛的”なものだったとすれば、ここからは前向きな“モチベーションで入社してもらう”ものになります。

第1回

適切な形でフィードバックし部下に正しく振り返らせる

あなたの職場の若手社員は、期待通りに成長しているでしょうか。新卒で、右も左もわからない状態で仕事をし始める若手は、試行錯誤しながら、また周囲の社員の指導や刺激を受けながら、一人前を目指します。要領がよく、吸収力の高い者もいれば、ポテンシャルはありながらもなかなか伸びない者もいます。成長力の違いは持てる潜在能力、職場の指導環境、挑戦する機会の有無など、さまざまなファクターにより生じるものですが、指導する側にとっては、押さえておくべきセオリーがありそうです。OJT担当者(トレーナー)は、自身の指導方法の課題を改善しながら、若手の成長促進に効果がある指導行動を実践することが求められます。本連載では「指導上手の原則」を実践するうえでの課題をふまえ、OJTの指導ステップ別に指導ヒントを示します。