マーケット全般(133) サブカテゴリ

第131回

日経平均が調整色を強める中、注目されるエボラ出血熱関連銘柄とは?

日経平均は調整色を強めていますが、そんな中で「イナゴ投資家」の資金が集まっているのが直近IPO銘柄のFFRI(3692)とエボラ出血熱関連の銘柄です。具体的には、パンデミック対策ソリューションを手掛ける日本アビオニクス(6946)、防護服を手掛けるアゼアス(3161)、エボラ出血熱にでも利用出来るバイオハザードキャビネットを手掛ける日本エアーテック(6291)、そして、グループの富山化学工業開発の抗インフルエンザウイルス薬「アビガン錠」をエボラ出血熱患者に投与と報じられた富士フイルムHLDGS(4901)などです。

第153回

日本の毎月勤労統計(厚生労働省)によると、8月の一般労働者の給与は前年比で1.4%増えた。ただし、インフレを考慮した実質賃金は2.6%の減少だった。消費税を引き上げた4月以降の消費の回復ペースが緩慢な原因の一つは、自分の賃金がインフレを超えて伸びて行くイメージを持てる人がまだ一部に限られているからだと思われる。

第68回

ドル円は年内に112円、今後1~2年内に120円に達すると予想する。海外投機筋の円売りは、米国の強い経済指標と金利先高観から燃料補給され続けよう。

第335回

FRBは12月に利上げをほのめかし、来年6月から実施する?

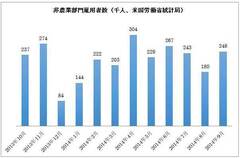

先週金曜日に発表された非農業部門雇用者数は24万8000人と強い数字でした。また7・8月の数字も上方修正されました。一方、失業率は2008年8月以降で最も低い、5.9%にまで改善しました。27週間以上失業している、長期失業者数の数は、依然高水準ですが、急速に減ってきています。

第152回

テニス全英オープン、ウィンブルドンの優勝者であるアンディ・マレーはスコットランド出身だ。9月18日、英国からの独立の賛否を問うスコットランドの住民投票が行われたが、この日に彼が独立支持の思いをツイッターでつぶやくと、「全英代表チームに二度と入るな」といった批判が殺到した。

第128回

なぜあえて混むランチタイムに値下げをするのか?その他iPhone6のキャンペーンなどからビジネスの仕組みを女子高生に講義してみた

先日、昭和女子大学付属高等学校で大学授業の出前講義を担当した。対象は高校1年生と2年生。出前講義と言っても、通常の大学授業をそのまま実施したのではややハードルが高いので、ビジネスを身近に感じてもらう、経営を学びたいと思ってもらうために、ビジネスはどういう仕組みで回っているかを説明することにした。

第130回

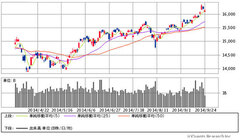

個人は相変わらず売っているが機関投資家は引き続き買っている。しばらくは主力株で勝負しろ!

相変わらず、日本株は堅調です。9月25日の日経平均は前日比206.69高の16374.14円と、引けピンで、19日以来、3営業日ぶりに年初来高値を更新しました。大引けにかけては、配当取り目的の現物買いに加え、株価指数先物に配当分の再投資に伴う買いが入った結果、裁定買いが誘発され日経平均現物指数が一段と押し上げられました。

第25回

今年に入って、各商品の市況が、独自の要因でまちまちの方向に動く状況が続いてきたが、足元では、総じて下落している。特に、原油と金の連動性が高まっていることが目を引く。原油は、需給緩和が懸念されている。

第334回

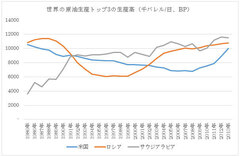

シェールガスとシェールオイルの近況、そして関連銘柄の見通しは?

シェール(Shale)とは頁岩(頁岩:けつがん)、すなわち泥が固まって板状になった地層を指します。シェールガス、ないしシェールオイルは、そのような石板によって地中深くに封じ込められた石油や天然ガスです。

第129回

一気に集中、あっという間に離散する「イナゴ投資家」になる&大損しない方法

11日に、一気に集中し、あっという間に離散する投資行動から「イナゴ」と呼ばれる個人投資家に関する記事が掲載されていました。そこでは、「イナゴ」達が作り出した材料株のチャートの形状を「イナゴタワー」と呼ぶことが紹介されていました。

第333回

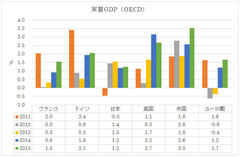

ドル高の背景にあるもの

先週、ドル/円が一時109円をつけました。これは2008年8月以来の高値です。そこで今回は、なぜドル高になっているのかを整理してみたいと思います。まず米国経済が他の先進国に比べて強いことを指摘する必要があります。下は先週発表された経済協力開発機構(OECD)による予想です。

第151回

9月11日夜のテレビ番組に出演した際の、黒田東彦・日本銀行総裁の発言は、円安誘導を狙ったものだったと思われる。黒田総裁は、もしインフレ率が十分に上昇しない場合は、躊躇なく金融緩和策を強化するつもりであること、追加緩和策の手段は限られておらず、市場から購入できる資産はいくらでもあること、などを強調していた。

第25回

7月から8月にかけて非居住者の日本の中長期債買いが膨らんでいる。短期国債市場では欧州中央銀行(ECB)の利下げで、ユーロ圏の短期国債が軒並みマイナス利回りとなったことで、日本の国庫短期証券に買い圧力がかかったとされているが、中長期債についても同様の動きが生じているのだろうか。

第150回

ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁は、意外にアベノミクスを意識しているようだ。米ジャクソンホールでの講演(8月22日)で彼は、金融緩和が効果を発揮するには、財政政策の助けが必要との認識を示した。

第128回

1994年以来の落ち込みを記録した個人消費のマイナスが日本株の下支え要因になる理由

実際、4~6月期GDP改定値は実質で前期比1.8%減、年率換算で7.1%減となり、速報値の年率6.8%減から下方修正されました。個人消費も5.0%減から5.1%減に引き下げられました。自動車や衣服などが振るわず、落ち込み幅は比較可能な1994年以降で最大だということです。個人消費が回復してこないと、消費税再増税を安倍首相が決断する環境が整わないため、今後、政府による補正予算編成や、日銀による追加の金融緩和への期待が燻ることになります。これが当面の日本株を下支えする見通しです。

第332回

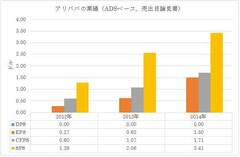

9月19日に上場する怪物アリババのIPO、こうトレードしろ!(傾向と対策)

中国のeコマース企業、アリババ(ティッカーシンボル:BABA)が、今週、いよいよニューヨーク証券取引所にデビューします。日本の一部のネット証券でも上場初日からアリババ株を取り扱うところがあります。そこで今日はアリババ株の上場直後のトレードの仕方について、私の考え方を伝授します。

第127回

「日本は物価が高い」は今やむかし・・・? 久しぶりに訪れたアメリカは物価高で驚きの連続だった!という話

9月初旬に出張で米国のボストンとニューヨークを訪問した。ちょうど出発する1週間ほど前に、休暇で米国に行ってきたという友人とランチをする機会があったのだが、その際に「アメリカのいろんなものが高く感じた。日本がデフレを続けている間に、海外の物価が相対的に高くなったことを体感させられた」という話を聞いた。

第127回

9月中はとりあえず視界良好だが、10月に入ってからは要注意な理由

9月に入っても、良好な投資環境が続いています。国内要因としては、公的年金を所管する厚労省のトップに塩崎氏が就任したことで、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)による日本株買い増しに対する期待がいっそう高まった結果です。しかしながら、相場的には、第2次安倍改造内閣が実際に発足し、目先的には出尽くし感が出ており、GPIF運用改革期待だけで相場が上に行くのは難しいでしょう。

第149回

「今がわれわれの時間だ、われわれの瞬間だ。さあ今やろう!」政治家の言葉は、理屈を超えて人々の心を動かすことがある。スコットランドの独立運動を主導するアレックス・サモンド自治政府首相は、8月25日のテレビ討論会で熱くそう語り、負けが濃厚になっていた独立運動の流れを変えた。

第67回

再上昇の機が熟しつつあるドル円相場にとって、9~10月は今年最大の焦点と考えてきた。ドル円の上昇トレンドは2015~16年にかけて続き、最終的に120円へのオーバーシュート(行き過ぎ)もあり得るとみている。以下、円安持続を予想する根拠を列挙する。