外交・安全保障(9) サブカテゴリ

第398回

安倍首相のに靖国参拝は中国ではどのように受け止めれているのか。世論は日本にどう反撃するかで盛り上がっている一方、中国政府は強い非難の表言とは裏腹に、経済面では比較的、理性的な行動をとっている。

第3回

首脳会談のムードさえも起こらず、戦後最悪と言われるほど冷え込んだ日中関係。2013年末には安倍首相の靖国神社参拝で、関係改善は絶望状態。14年の日中関係は改善するのだろうか。それとも13年の最悪状態がこのまま続くのだろうか。

第18回

発足したばかりの国家安全保障会議がその初仕事として、「国家安全保障戦略」など3つを決定した。その内容を見ると、「目標」と「手段」が本末転倒の関係になっていたり、国際情勢の変化を踏まえない「中国包囲網」を打ち上げたり、水準の低さを如実に示す格好となった。

第51回

北朝鮮のナンバー2の張成沢氏が「国家への反逆」と断罪され、4日後に処刑された。この国の異常な出来事は、国際社会の経済制裁によって北朝鮮が追い詰められていることを示したと言えるが、兵糧攻めの強化は北朝鮮の軍人支配を強めることになる。

第392回

今年10月に北京で開催された言論NPO主催の「東京―北京フォーラム」。日中関係が最悪の状況であるなかで、不戦の誓いを柱にした「北京コンセンサス」に合意、発表した。困難を極めた話し合いを後押ししたのは、習近平指導部が日本へ送った独特の“サイン”。合意までの舞台裏をレポートする。

第17回

特定秘密保護法が参議院で可決、成立した。多くの国民がこの法律に対して、不安、疑問、怒りを抱いているが、実はこれまで存在した秘密保護法制でも、何でも秘密にできる。加えて特定秘密を扱う人たちに対する「適性評価」によって、人権侵害や公安警察権力の肥大化が懸念される。

第16回

中国は11月23日、突如尖閣諸島を含む東シナ海上空に「防空識別圏」を設定した。中国がそれを設定するのは自由だが布告の内容が粗雑で、まるで公海上空の広大な空域を領空同然に扱うような文面だから、他国からの非難が集中、中国空軍は大ドジを演じた結果になりそうだ。

第50回

特定秘密保護法が間もなく国会で成立しそうだ。本来この秋の国会は「成長戦略国会」になるはずだった。日本が直面する優先課題はどこに行ったのか。首相に欠落しているのが優先順位付けと合意形成へのやる気である。

第304回

不当な防空識別圏設定で、アジアにおける覇権を虎視眈々と狙う中国。親日派とはいえ、外交手腕が未知数のキャロライン・ケネディ氏を新たな駐日大使として送り込んできたことにも、米国の焦りが見える。米中の狭間で、日本はどう動くべきか。

第81回

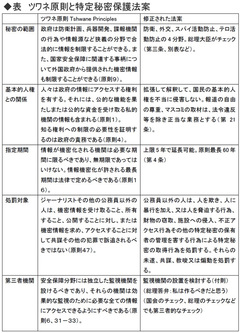

特定秘密保護法案が衆議院で可決された。マスコミは一斉に反発しているが、反対派の論拠である「ツワネ原則」と特定秘密保護法を比べてみると、それほど大きな差がないことが分かる。

第15回

1909年に日本の初代総理大臣・伊藤博文をで暗殺した韓国人、安重根の記念碑建立問題が、日・韓・中関係の新たな火種となっている。だが、日韓双方が「一方のテロリストは他方の英雄」との諺を胸中にとどめ、苦笑しつつ対応するのが良策と考える。

第49回

安倍政権が特定秘密保護法案の成立を急いでいる。野党との修正協議は枝葉末節に過ぎない。秘密の妥当性を判断する「独立機関の設置」や「無期限の秘密は認めない」という大原則は骨抜きになりつつある。

第14回

日中双方の軍の沖縄近海での演習が逆にエスカレートしている。自衛隊は島嶼防衛を掲げるが、最もカギを握る制空権では圧倒的な劣勢にある。にもかかわらず、島嶼防衛を掲げるのは、組織防衛と予算獲得のネタにするためだ。

第48回

いよいよ特定秘密保護法案の審議が始まる。自民党は今国会で成立を目指す構えだ。役所が勝手に機密を決め、未来永劫封印することも可能で、国民の「知る権利」を無視した法案だ。今回の狙いは内部告発者とメディアを封ずることにある。

第13回

「特別秘密保護法案」が国会に提出された。日本には「スパイ防止法」がないためとされるが、何よりも問題はその捜査・訴追能力にある。いまや情報漏洩は古典的なスパイ活動よりもサイバー技術の発達で起きる。その点でも今回の法案は古色蒼然たる代物だ。

第8回

日中関係改善の前に大きく立ちふさがる尖閣諸島問題。果たして「棚上げ合意」はあったのか。日中の二人の学者が2回にわたって、尖閣諸島問題超克の道を提案する。第2回目は龍谷大学・倪志敏客員研究員の論考を掲載。

第7回

日中関係改善の前に大きく立ちふさがる尖閣諸島問題。果たして「棚上げ合意」はあったのか。日中の二人の学者が2回にわたって、尖閣諸島問題超克の道を提案する。第1回目は名古屋外国語大学・川村範行特任教授の論考を掲載。

第12回

10月上旬のAPEC、ASEANで、安倍首相は中国の海洋進出に対して暗にこれを非難するような発言を行った。中国海軍は果たして、近隣諸国にとって脅威なのか。その実力を検証する。

第11回

シリアの化学兵器問題は、同国が化学兵器の国際管理を受け入れたことで、事態は急転した。反政府軍の主力イスラム過激派を「共通の敵」として、その化学兵器を押収するために米、露、シリアが連合して戦う、という構図も生じかねない情勢となりつつある。

第2回

丹羽宇一郎さんは2010年6月から12年12月まで、民間出身では初めて駐中国大使を務めた。両国関係改善に向け、グローバル時代には国内問題は同時に国際問題であるという認識を持つこと、日中両国の青少年の交流から再開せよと言う。