真壁昭夫

日産は氷河期世代も対象…パナソニックは黒字でも断行、人手不足の日本で「大規模リストラ」が連続するワケ

パナソニックや日産自動車の国内における大規模なリストラが世間の耳目を集めている。日本全体では人手不足が叫ばれる中で、なぜ大企業のリストラが連続しているのか。こうしたリストラではバブル世代だけでなく、就職氷河期世代も対象となりつつあるが、個人レベルで対応できることはあるのか。

こりゃ日本も危ないわ…成長が速すぎてエヌビディアを震えあがらせる「半導体企業」とは

半導体や製造装置などの技術分野で、中国企業の実力には懐疑的な声が多かった。しかし、世界で最もこの分野に詳しいであろう米エヌビディアのフアンCEOは最近、焦燥感や危機感をあらわにした発言を繰り返している。トランプ氏の対中強硬策が、中国AI企業の競争力を上げる皮肉な状況が生み出されているとしたら…米国の優位性がなくなれば、同盟国であるわが国が得意とする製造・検査装置ビジネスにも多大な影響を被ることになる。決して対岸の火事ではいられない。

家電の失敗は繰り返さない…トヨタとダイムラーが「トラック連合」に踏み切った“切実な理由”とは?

トランプ関税への対応に政財界が追われている。石破茂首相はトヨタ自動車の豊田章男会長と急遽面会し、自動車産業への影響を意見交換した。中国勢の台頭も目覚ましい中、生き残れる自動車メーカーの条件とは?危機感が、トヨタと独ダイムラーの合従連衡および世界最大級のトラック連合の誕生へつながり、自動車再編が他業界でのリストラや再編の呼び水となるはずだ。

半導体エヌビディアCEOが「いつもの革ジャン」を脱ぎ捨て北京に向かった「深刻な事情」とは?

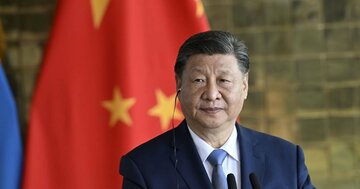

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOが北京を急きょ訪問。トレードマークの革ジャンではなく、正装で中国貿易団体トップと会談した。一方、習近平国家主席は世界の主要な半導体企業が拠点を置くマレーシアを訪問。中国はマレーシアを、対米貿易戦争の仲間へ引き込もうとしているのか。習氏が「アジアの家族」というワードを使い始めた狙いとは。

トランプ関税は“急所”を突かれて微修正に動いた…世界の投資家が「米国離れ」の皮肉

トランプ米大統領が日本の非関税障壁に、事実無根なボウリング球試験を持ち出して難癖をつけるSNS投稿をした。それはさておき、相互関税は世界の金融市場を混乱させ、投資家の「米国離れ」を引き起こしている。政策を発動させたのに朝令暮改で微修正に動いているのは、そうせざるを得ない“急所”があるからだ。それは何か。

残念ながらトランプ関税で製造業は復活しません…アメリカ人が意外と気づいていない「弱点」

トランプ米大統領は相互関税を90日間延期する一方で、中国には追加関税を145%に引き上げると発表。まさに“朝令暮改”であり、世界の主要株価は乱高下している。続いてスマホを除外したかと思えば、「新たな半導体関税に組み入れる」と表明。迷走するトランプ氏に、世界経済が連日振り回されている状況だ。そもそもトランプ氏の成功シナリオには矛盾があり、米国の弱点を補うため製造業を再興しようにも、ある決定的な要素が「足かせ」になるだろう。

トヨタもVWも株価を下げたトランプ関税、唯一株価を上げた自動車メーカーとは

4月7日の日経平均株価が急落し、過去3番目に大きい下落幅となった。トランプ米政権の「相互関税」に、中国をはじめ各国が対抗措置を発表・検討。“貿易戦争”で世界同時不況になるリスクが高まっている。当のトランプ氏は「株価の下落は貿易赤字の解消のために必要なプロセス」「何かを治すには『薬』が必要な時もある」と意に介さない。また、関税引き上げの対象国になぜかロシアは含まれていない。トランプ氏に付ける薬はないのだろうか。

理由を知ればゾッとする…三菱自動車がEV生産を委託するホンハイの「本当の狙い」

三菱自動車が、台湾の電子機器大手ホンハイにEVの生産委託を検討している。ホンダと日産自動車の統合が破談し、三菱自も生き残りの道を模索する中、強かったASEAN市場では中国勢の勢いに負けてシェアを落としている。ホンハイは三菱自の製造技術の吸収を重視しているはずだ。今後、ホンハイが三菱自の買収を目指す可能性もあるだろう。わが国の製造技術が海外流出するリスクも否定できないが、どうすればいいのか。

そりゃメキシコ出身を選ぶわ…窮地の日産が「クルマ好き」外国人を新社長に選んだワケ

日産自動車の新社長はメキシコ出身で“カー・ガイ”、「日産愛が強い」と評されている。実は、今や日産のグローバル生産台数はメキシコがトップで、中国や日本を抜いた。トランプ関税のリスクを最小限にするためにも、北米市場に詳しい新社長が選ばれたのだろう。ただし、日産が単独で自力再建するのは容易ではない。救世主になるのは台湾ホンハイか競合ホンダか…。新社長は難しい決断を迫られそうだ。

中国経済に漂う「不吉な既視感」…物足りない景気刺激策が拍車をかける、中国版「失われた30年」の現実味

中国政府が5000億元(約10兆円)の国債を発行し、国有大手銀行に公的資金を注入する。住宅価格は下落基調でデフレ圧力が強い中、不動産バブルの後始末を本格化させる。ただし、公式統計では不良債権残高は約3兆元(約60兆円)だが、実態は統計以上と推計され、国際機関は、「中国の隠れ債務は60兆元(約1200兆円)に達する」と推計。今回の規模は十分とは言い難い。日本も「失われた30年」を経験したが、本格的な景気回復に欠かせない要素は何か。

コメ価格が1.8倍!なのに消費者物価はたった3%上昇…政府統計データが“お粗末”なワケ

食料品や日用品がものすごく値上がりしている――。買い物に行くとこのように実感する機会が増えているが、一方で、政府の統計データが示す物価上昇率は、それほどでもない。この乖離は、なぜ生まれるのか?経済の専門家も指摘する統計データの弱点や、一般人も知って驚く「からくり」について解説する。

ゼレンスキー氏と大ゲンカ、関税引き上げ、マスク氏の重用…トランプ政権が丸わかり!政策に共通する「たった1つの目的」とは

トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は激しい口論の末、会談が決裂。3月2日には欧州各国の首脳がウクライナを支援するため、有志国連合を形成する方針で一致した。トランプ氏の言動は関税政策をはじめ、安全保障にも大きく波紋を広げている。果たして本当に、トランプ氏の思惑通り経済や地政学リスクが良い方向に向かうのだろうか。

トランプ自動車関税の恐怖!日本の「右ハンドルで車検あり」が関税アップの口実に?

米トランプ大統領が米国への輸入車に25%もの関税を検討していることが明らかになった。トランプ氏はドイツ車の輸入が多いことに不満を示しているが、「右ハンドル仕様、車検という日本独自の検査制度が米国車の参入を妨げている」として、日本車に対する追加関税を発表する可能性は高いだろう。自動車輸出で景気を支えている日本としては、一大事である。

そりゃトランプもビビるわ…米中貿易戦争で中国が使える「切り札」が最強すぎて日本まで損する

米中貿易戦争の初動は、大方の予想よりも慎重で拍子抜けするほど穏やかな開戦となった。しかし、経済専門家の間では、ある企業が「制裁の切り札」になると指摘される。また、中国はレアメタルとレアアース生産量で世界トップ。どちらも半導体や車載用バッテリーに重要な部材だ。米中貿易戦争が本格化すれば、世界的な株価下落により急激な円高が発生し、日本企業に業績悪化をもたらすだろう。

中国のAI企業にとって「日本企業」は脅威?オープンAIが日本との連携強化を目指すワケ

オープンAIのサム・アルトマンCEOは、日本企業に連携強化を呼びかけた。半導体の製造や検査装置、感光材やシリコンウエハーなど、高純度部材の製造技術において、日本企業の競争力は高いからだ。一方、習近平体制下で開発に明け暮れる中国のAI企業にとって、日米企業の連携はそれなりの脅威になるはずだ。エヌビディアとトヨタ自動車が連携したように、AIで全く新しい需要を創出する成長の兆しは増えつつある。他方、トランプ大統領が米国ファーストを貫き、「関税」を武器に、同盟国に対中制裁に参画するよう強要する可能性は高いだろう。

「ディープシーク・ショック」でエヌビディア株暴落…トランプ氏の“中国AI対抗策”に日本経済が巻き添えを食らう最悪シナリオ

2月1日、トランプ大統領はカナダとメキシコからの輸入品に25%の関税を、中国には10%の追加関税を4日から課す大統領令に署名した。1月末には、中国AI「ディープシーク」が出現した影響で、米エヌビディアの株価が暴落し、約88兆円もの時価総額が吹き飛ぶ「ディープシーク・ショック」が起きている。米中関係が世界経済を混沌とさせるリスクが顕在化する中、貿易戦争が激化すれば、わが国経済にとっても重大なマイナス要因になることは間違いない。

中国が世界中に「デフレ」をばら撒く!? “世界史上最もゆがんだ経済”が招く、貿易戦争の巨大リスク

1月末から中華圏の旧正月・春節が始まる。最新データを見る限り、中国経済は内需不足やデフレなどが深刻だ。自動車輸出で成長をかさ上げしているものの、過剰生産で他国にしわ寄せが及んでいる。不動産バブルが崩壊し、依然として大手デベロッパーの経営再建にめどが立たない。中国政府にとって、債務問題はもはや深刻過ぎて手が付けられないのかもしれない。中国経済の歪みは世界に波及し、自動車を中心に貿易戦争が勃発するリスクは上昇傾向にある。

空前の人手不足…なのに企業が「早期退職」を増やす納得の理由

1月も後半になり、人事異動が話題となるシーズンだ。また、新卒学生の就職活動や社会人の転職活動も活発化している。日本の労働市場には問題点が多いが、徐々に変化しつつあるのも事実だ。賃上げをして優秀な人材を確保できなければ、「人手不足倒産」の憂き目に遭うことになる。中小企業には死活問題であり、今年は中小企業で早期退職実施や、M&A(企業の合併・買収)の重要性が高まることも、労働市場に好循環をもたらす一因になるはずだ。

理由を知ってゾッとした…中国で異例の「最新iPhone値下げ」が始まったワケ

1月3日、中国政府は消費喚起のため電気自動車や家電に加えて、スマホやタブレット端末、スマートウォッチの買い替えにも補助金を支給すると明らかにした。政府は昨年夏から3000億元(約6兆円)もの巨費を投じた経済対策を実施している。しかし、その成果を疑問視する専門家は多い。中国の経済政策に圧倒的に足りない視点は何か。

こりゃホンダと日産が統合を目指すワケだ…日本企業の「技術の遅れ」がもはや深刻レベルだった

2025年は自動車業界の大変革がいっそう際立つ年になる。大手メーカーの勢力図の変化に加えて、モビリティーの価値そのものが変化しているからだ。鍵を握るのは電動化とソフトウエア。しかし、日本勢の技術力には不安が残る。何より、もっと柔軟でオープンな発想力が求められるはずだ。