大崎真澄

オフィス物件の情報が借り手となる企業に届くまでには、今でもアナログな工程が多く残されている。事業者間での情報共有は電話や対面のコミュニケーションのほか、紙やPDFを使ったやりとりが主流だ。膨大な情報が埋もれてしまい、オフィスを探す企業に適切な情報が届かないことも珍しくない。2018年設立のestieではこの領域にデータとテクノロジーを持ち込み、オフィス不動産の取引や情報の流通をなめらかにする挑戦を続けてきた。

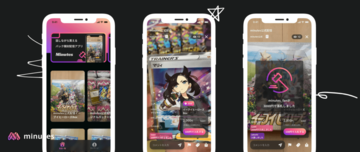

ポケモンカードを中心にトレーディングカードに特化したライブコマースサービスを展開している「ミニッツ」。スタートしたばかりのサービスではあるものの、少しずつ熱狂的なコミュニティが生まれ始めており、アプリを開いたユーザーの平均試聴時間は90分を超える。前月の購入者の約半数はリピート購入に至っており、定期的に商品を購入するユーザーも多い。サービス内のGMV(流通総額)も数千万円規模に拡大しているという。

コロナ禍で一時は昨年対比で売上が95%減少、売上がゼロになる日も経験したアソビュー。そこから観光・レジャー産業のDXを推進するSaaS事業に新たな可能性を見出し、再び事業を成長させ、新たに30億円の資金調達を実施した。同社のこの1年間と、今後の展望について代表取締役CEO山野智久氏に聞いた。

「近年さまざまな領域でDXが進んできているが、電話は置き去りにされてしまっている」そう話すのは“電話のDX”に取り組むIVRy(アイブリー)で代表取締役CEOを務める奥西亮賀氏だ。同社ではそんなレガシーな電話体験をアップデートし、スモールビジネス(SMB)を中心とした顧客企業の業務効率化を後押しすることを目指している。

「金融を“サービス”として再発明する」というミッションの下、さまざまな事業者が金融事業に挑戦しやすくなるような環境を整えるべく、クラウド型の次世代金融インフラサービスを提供してきたFinatext(フィナテキスト)ホールディングス。同社は2021年12月22日、東京証券取引所マザーズ市場に上場した。

解いて憶える記憶アプリ「Monoxer(モノグサ)」は、テクノロジーの活用によってユーザーの記憶定着を手助けするサービスだ。現在は塾や学校などの教育機関向けにサービスを提供しており、約450社・3400教室以上で導入が進む。同社では18.1億円の資金調達を実施し、さらなる事業拡大を目指す。

高齢者が抱える問題や、高齢化に伴い発生する社会課題をテクノロジーの活用によって解決することを意味する「AgeTech(エイジテック)」。特に日本は世界の中でも高齢化が進んでいるため、その課題をいち早く解決する日本発のAgeTech企業への期待が高まっている。2019年創業のファミトラもこの領域に取り組むスタートアップの1社だ。同社が取り組むのは、“認知症による資産凍結”の対策として注目を集める「家族信託のDX」。従来はアナログな作業が多かった家族信託のプロセスにITを組み込み、より簡単にこの仕組みを使えるようなサービスを開発してきた。

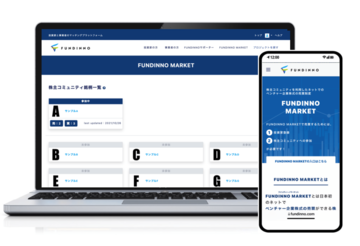

メルカリに近い感覚で、個人間で「未上場のベンチャー企業の株式」をネット上にて売り買いできる──。日本でもそのような世界観がこれから実現していくかもしれない。株式投資型クラウドファンディングサービス「FUNDINNO(ファンディーノ)」を展開する日本クラウドキャピタルは、12月8日に新サービス「FUNDINNO MARKET」を公開した。

直近ではスニーカーのマーケットプレイス「SNKRDUNK(スニーカーダンク)」を展開するSODAへ出資するなど、日本企業への投資にも本腰を入れ始めたソフトバンク・ビジョン・ファンド。その日本1号案件となった“新興医薬品メーカー”アキュリスファーマの全貌を、代表取締役社長兼CEOを務める綱場一成氏に聞いた。

“ウェブマーケティングの大衆化”を目標にBtoBマーケティングツール「ferret One」などを展開してきたベーシックが、新たな段階へと突入しつつある。近年力をいれているのが、2015年にローンチしたferret Oneを中心としたBtoBマーケティングにおける課題の解決だ。この領域に注力するべく、2020年11月に創業事業である比較メディア事業をじげんへ売却。2021年12月には新たに11億円の資金調達を実施した。

リモートワークの拡大に伴い、企業内でのコミュニケーションや人材教育のスタイルにも変化が訪れている。従来のように社員同士が対面でやりとりすることが難しくなり、オンラインを前提とした新たな方法が求められるようになった。そこで活用が進んでいるのが「動画」だ。社外への情報発信手段や消費者との接点としてだけでなく、“社内コミュニケーションツール”として動画を活用する企業が増えてきた。2006年設立のエビリーは、その需要に応えるかたちで事業を拡大させている動画関連スタートアップの1社だ。

手術などの医療行為の前に、医師が患者に対して十分な説明を行う「インフォームド・コンセント」。特に命に関わる病気や手術に関するほどこのプロセスが重要になる反面、説明の難易度も上がる。放射線技師としてがん研究会有明病院に4年半務めた経験を持つコントレア代表取締役社長の川端一広氏は、このインフォームド・コンセントのプロセスに課題があると感じ、自ら会社を立ち上げた。

「サイバーセキュリティ」はスタートアップにとって大きなビジネスチャンスが眠る市場の1つだ。米国調査会社のCB Insightsが9月に発表したレポートによると現在グローバルで800社超存在するユニコーン企業のうち、サイバーセキュリティ領域に属する企業は30社以上にのぼる。日本でこの領域に取り組むスタートアップの1社、Flatt Securityは、中でも“開発者に寄り添ったセキュリティ”に可能性を見出し、事業を加速させようとしている。

スマホ1台で簡単にゲーム実況ができる手軽さを武器に、日本を代表するスマホゲーム実況サービスへと成長を遂げてきた「Mirrativ(ミラティブ)」。360万人を超える配信者を有し、強固なユーザーコミュニティを持つ同サービスが、国内外のゲーム会社から“ユーザーを温める定番のコミュニティ施策”として注目を集め始めている。

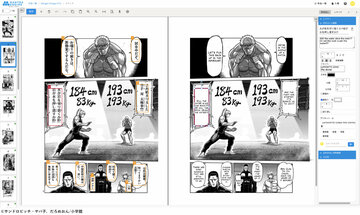

長年にわたって大手出版社を悩ませてきた「海外海賊版」問題。この課題を“熱狂的なファンの力”とテクノロジーを活かして解決できないか──。そのような発想のもと、小学館で漫画アプリとコミックサイトを運営するマンガワン編集部とマンガ特化の翻訳システムを手掛けるMantraが新たな取り組みを始めた。

現役の東大生が「子どもに読書を好きになってもらうこと」を目指して開発したオンライン習い事サービスが、地道に利用者を増やしている。2020年創業のYondemyが運営する「ヨンデミーオンライン」だ。サービスの特徴は、子ども一人ひとりの好みや読む力に合わせた本を“AI司書・ヨンデミー先生”がおすすめ(選書)してくれること。その精度を上げるためにYondemyのメンバーたちが自ら「1000冊以上の児童書」を読み込み、独自のデータベースを構築している。

SNSでよく見る「カジュアル面談」のお誘い。実はその多くが、カジュアル面談プラットフォーム「Meety(ミーティー)」を使って作られたものだ。2020年10月に始まったサービスだが、今夏以降、急激に利用者を増やしている。その理由や実際の利用シーンについて、開発元、利用者それぞれの声から読み解く。

ここ数年で一気に加速しつつある「脱炭素」に向けた動きは、スタートアップにとって大きなビジネスチャンスになりそうだ。

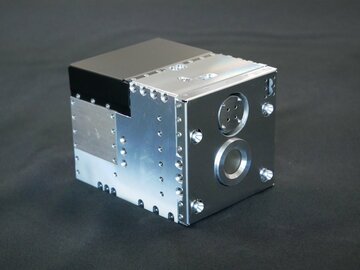

東京大学の研究を活用した「小型衛星用のエンジン(推進機)」を手がけるPale Blue(ペールブルー)が着々と製品化に向けた取り組みを進めている。“水”を推進剤として用いる技術を強みに、独自のエンジンを開発。現在は宇宙実証に向けた製品の開発が完了しており、2022年にはJAXAの実証プログラムを通じてPale Blueのエンジンを搭載した実証機の打ち上げも予定されている。同社では打ち上げ後の宇宙実証実験や量産化に向けた製品開発、新規事業立ち上げに向けた研究開発などに取り組んでいく計画で、シリーズAラウンドで4.7億円を調達した。

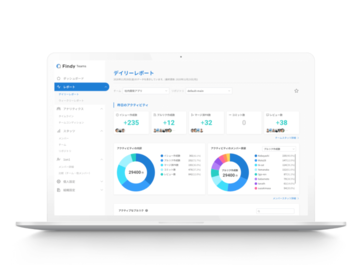

エンジニア向け開発プラットフォーム「GitHub」の情報を活用して、1人1人のエンジニアのスキルを“偏差値”として見える化するサービス「Findy(ファインディ)」。同サービスを手がけるファインディが、今度は“エンジニア組織”のコンディション診断に関する取り組みを本格化させる。ファインディが10月19日に正式ローンチした「Findy Teams」ではGitHubやJiraなどの情報を自動で解析し、チームの生産性を可視化するとともにパフォーマンスの向上を支援する。