“井戸を掘れなかった”トヨタが中国戦略に本腰を入れる。今年5月、中国の李克強首相が北海道のトヨタの生産拠点を視察。FCVの説明を興味深く聞いていたという Photo:JIJI

“井戸を掘れなかった”トヨタが中国戦略に本腰を入れる。今年5月、中国の李克強首相が北海道のトヨタの生産拠点を視察。FCVの説明を興味深く聞いていたという Photo:JIJI

『週刊ダイヤモンド9月1号』の第1特集は、「自動車・電機・IT 40年で完成した日中逆転の全経緯」です。今からちょうど40年前の1978年は、中国が「改革開放」を掲げた年であり、日中平和友好条約が調印された年です。日本の製造業を学ぶところから、中国の製造業の進化が始まりました。それからの40年は、中国が製造強国世界一になるためにひた走った歴史ともいえます。日中逆転の製造業40年史を振り返ることで、日本の製造業が進む道を考えてゆきたいと思います。

トヨタと中国

30年越しの雪解け

トヨタ自動車が中国との歴史的な“和解”に向けて動き始めている。

トヨタは3点セットを準備している。一つ目はガソリン車を含む中国での生産拡張だ。現状の生産能力116万台から200万台以上へ引き上げる算段のようだ。

中国は、電気自動車(EV)などの新エネルギー車(NEV)の普及に積極的で、外資がガソリン車の生産能力を拡張することは難しい。それでも、当局との交渉により、ガソリン車の能力拡大を盛り込めたことが大きい。

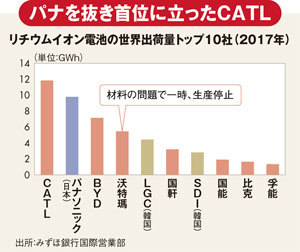

二つ目は、EVの量産体制の構築だ。EVに欠かせない電池は、中国では世界最大手の寧徳時代新能源科技(CATL)から供給を受ける予定で契約を締結する。

また、日本では協業するパナソニックと合弁で愛知県に電池工場を建設予定だ。ちなみに、この工場にはホンダの合流も検討されていたが、破談に終わったようだ。