Photo:Pool/gettyimages

Photo:Pool/gettyimages

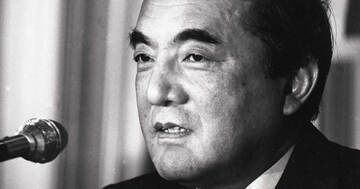

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会・森喜朗前会長の女性蔑視発言で、ジェンダー問題が注目されているが、発言を差別的と捉える人と、そうではない人の認識の差が顕著になっている。80年代から「男女共同参画」などの動きがあったにもかかわらず、なぜ、日本はジェンダーに関して遅れているのか。そのヒントは、2000年代の「バックラッシュ(反動)」にある。モンタナ州立大学社会学・人類学部准教授の山口智美さんに話を聞いた。(編集・ライター 小川たまか)

女性蔑視への理解が足りない政治家、続々

森喜朗前会長の差別発言にまつわる騒動の中で、その後も失言や問題への理解度の低さを露呈する発言が相次いだ。

まず森氏自身が、謝罪会見とは名ばかりの「逆ギレ会見」の中で、自身の発言が不適切だった理由をうまく答えられなかった。

また、自民党の二階俊博幹事長は、「我々は男女平等で、ずっと子どもの頃から一貫して教育を受けてきた」「女性を心から尊敬しております」と発言。その後、女性議員を発言権のないオブザーバーとして幹部会議に迎える案を出し、「男女共同参画の本質を理解していない」などと批判を浴びた。

さらに、森氏の後任となった橋本聖子組織委新会長の過去のセクハラについて、「男みたいな性格でハグは当たり前の世界」と発言したのは竹下亘氏。

また同時期に、選択的夫婦別姓の強固な反対派である亀井静香氏がドキュメンタリーの中で「そこまで言うなら結婚しなきゃいい」「日本は天皇の国」などと言う様子が放送された。