相続対策の「三大鉄則」とは? Photo:PIXTA

相続対策の「三大鉄則」とは? Photo:PIXTA

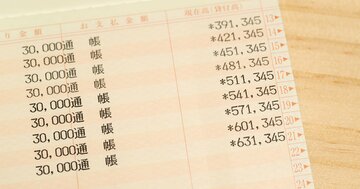

資産家だけでなく一般家庭にとっても悩みの種となってきた「相続税」。相続財産を減らそうと生前贈与や不動産購入をしても、正しい方法でやらなければ税務署から目を付けられ、追徴課税を支払う羽目になる。年間1000件にわたる相続相談や相続税の申告にかかわっている筆者が、相続税対策の鉄則とありがちな失敗例について分かりやすく解説する。(税理士・OAG税理士法人資産トータルサービス部部長 奥田周年)

税制改正で納税義務者が倍増!?

「相続税対策」の鉄則とは

税制改正によって、2015年1月1日から相続税の基礎控除額が大幅に縮小された。従来は「相続税はお金持ちが払うもの」というイメージが強かったかもしれないが、この改正によって相続税の納税義務者が2倍近くまで増加したのである。

・改正前の基礎控除額:5000万円+1000万円×法定相続人数

・改正後の基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人数

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いて、計3人の法定相続人がいたとする。

改正前であれば、5000万円+1000万円×3人=8000万円が基礎控除額だった。

しかし改正後は、3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除額となる。同じ条件にもかかわらず、改正前に比べて3200万円も控除額が削減されているのだ。