映画、プロ野球、競走馬……財を成した経営者が手を出しがちな典型的な道楽だが、大映社長の永田雅一も、その一人かもしれない。

1925年に日本活動写真(現日活)京都撮影所に入所し、映画の世界に入った永田は、34年に自ら第一映画社を設立した。同社を2年で解散すると、新興キネマに入社し、京都撮影所長に就任する。大阪にあった帝国キネマ演芸を前身とする映画会社だが、事実上は松竹の傍系企業と見られていた。

太平洋戦争が開戦する直前の41年、戦争に向けたプロパガンダを進める内閣情報局は、当時10社あった映画会社を2社に集約し、映画製作を軍需で独占する計画を立てる。その際、大手の松竹と東宝が軸になるというのがおおよその見立てだったが、新興キネマと日活を基とした第三軸の設立案が急浮上する。ここで暗躍したのが永田だった。そして、永田の思惑通り大日本映画製作(大映)が設立されると、初代社長に人気作家の菊池寛を担ぎ出し、自らは専務に就任した。

戦後、大映の社長に就いた永田は、映画プロデューサーとしての手腕を発揮する。51年には黒澤明監督による「羅生門」がヴェネツィア国際映画祭グランプリ、アカデミー外国語映画賞を受賞。 世界の映画興行界に、日本映画のレベルを知らしめる作品となった。続いて52年にはカンヌ国際映画祭で「源氏物語」が最高技術賞、53年には「雨月物語」がヴェネツィアでグランプリに匹敵する銀獅子賞を受賞。さらに54年にはカンヌで「地獄門」がグランプリ、ヴェネツィアで「山椒大夫」が銀獅子賞、さらに東京で開催された第1回東南アジア映画祭では「金色夜叉」が最高賞を取った。まさに大映は黄金期を迎える。

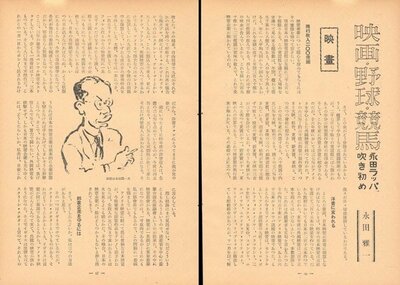

51年12月15日発行の「ダイヤモンド」臨時増刊号に掲載された永田のインタビューは、「羅生門」の快挙こそ伝えられているが、“黄金期前夜”といったタイミング。相当な自信をのぞかせながらも、これから邦画が世界と伍していくためにどんな改革をすべきかを述べている。永田は、その大言壮語ぶりから「永田ラッパ」との異名を取ったが、その面目躍如たる内容になっている。

長いインタビューなので2回に分けて掲載するが、前編では映画の話に終始する。続く後編では、プロ野球の大映スターズ(千葉ロッテマリーンズの前身)のオーナーとして、怪気炎を上げている。永田は、現在まで続く2リーグ制を導入した張本人で、初代のパシフィック・リーグ総裁にも就いた。そして競馬の話。なにしろこの年、永田が所有する競走馬、トキノミノルが皐月賞と日本ダービーを制している。もっとも同馬はダービーから17日後に破傷風で急死している。そんな「幻の名馬」についても、存分に語っている。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

1925年に日本活動写真(現日活)京都撮影所に入所し、映画の世界に入った永田は、34年に自ら第一映画社を設立した。同社を2年で解散すると、新興キネマに入社し、京都撮影所長に就任する。大阪にあった帝国キネマ演芸を前身とする映画会社だが、事実上は松竹の傍系企業と見られていた。

太平洋戦争が開戦する直前の41年、戦争に向けたプロパガンダを進める内閣情報局は、当時10社あった映画会社を2社に集約し、映画製作を軍需で独占する計画を立てる。その際、大手の松竹と東宝が軸になるというのがおおよその見立てだったが、新興キネマと日活を基とした第三軸の設立案が急浮上する。ここで暗躍したのが永田だった。そして、永田の思惑通り大日本映画製作(大映)が設立されると、初代社長に人気作家の菊池寛を担ぎ出し、自らは専務に就任した。

戦後、大映の社長に就いた永田は、映画プロデューサーとしての手腕を発揮する。51年には黒澤明監督による「羅生門」がヴェネツィア国際映画祭グランプリ、アカデミー外国語映画賞を受賞。 世界の映画興行界に、日本映画のレベルを知らしめる作品となった。続いて52年にはカンヌ国際映画祭で「源氏物語」が最高技術賞、53年には「雨月物語」がヴェネツィアでグランプリに匹敵する銀獅子賞を受賞。さらに54年にはカンヌで「地獄門」がグランプリ、ヴェネツィアで「山椒大夫」が銀獅子賞、さらに東京で開催された第1回東南アジア映画祭では「金色夜叉」が最高賞を取った。まさに大映は黄金期を迎える。

51年12月15日発行の「ダイヤモンド」臨時増刊号に掲載された永田のインタビューは、「羅生門」の快挙こそ伝えられているが、“黄金期前夜”といったタイミング。相当な自信をのぞかせながらも、これから邦画が世界と伍していくためにどんな改革をすべきかを述べている。永田は、その大言壮語ぶりから「永田ラッパ」との異名を取ったが、その面目躍如たる内容になっている。

長いインタビューなので2回に分けて掲載するが、前編では映画の話に終始する。続く後編では、プロ野球の大映スターズ(千葉ロッテマリーンズの前身)のオーナーとして、怪気炎を上げている。永田は、現在まで続く2リーグ制を導入した張本人で、初代のパシフィック・リーグ総裁にも就いた。そして競馬の話。なにしろこの年、永田が所有する競走馬、トキノミノルが皐月賞と日本ダービーを制している。もっとも同馬はダービーから17日後に破傷風で急死している。そんな「幻の名馬」についても、存分に語っている。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

興行収入200億円を

5社で配分する構図

1951年12月15日号より

1951年12月15日号より

映画事業について関心を深めてもらうにはその実態を知っていただきたい。

現在日本の映画常設館は全国に2770館余りある。この常設館を通じて入場料を支払って見に来る観客数は、年間、おおむね7億5000万から8億人である。人口を8000万とすると、年に1人平均9回から10回見ているわけだ。これを金額に直すと年間390億から400億円の収入である。ただしこれには10割の税金が含んでいるから、これを除いた190億から200億円が正味の収入で、これで全映画企業が賄われているのだ。

さて、この金がどう分散されているかというと、概算して半分――95億円程度のものが、2770余りの常設館にばらまかれ、あとの半分が映画製作会社の取得金である。そして、これをさらに邦画と洋画に配分されるのだが、1951年度においては37%が米国を中心とした外国映画に持っていかれ、あとの63%――約60億が邦画の製作会社、つまり大映、松竹、東宝、新東宝、東映と、この五つの会社に配分されている。

この5社をさらに内訳すると、60億円のうち50%を大映、松竹で取り、残りの50%を東宝、新東宝、東映の三つの劇映画社に配分されている。前者の大映、松竹が年間15億ずつ取り、後者の東宝、新東宝、大映の3社が30億を分けているが、そのうち東映がちょっと劣って東宝が11、新東宝が11、東映が8の計算である。これで映画製作興行資本が賄われている。その基礎の上に立って、われわれが日々切磋琢磨しているわけである。