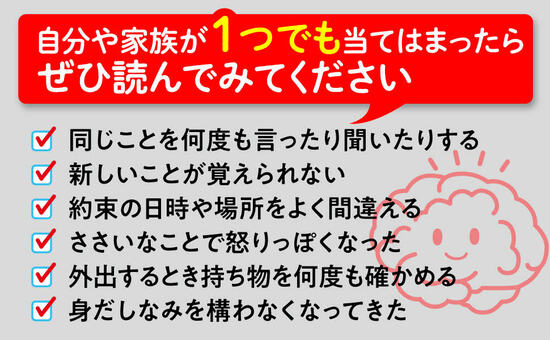

「あれ? いま何しようとしてたんだっけ?」「ほら、あの人、名前なんていうんだっけ?」「昨日の晩ごはん、何食べんたんだっけ?」……若い頃は気にならなかったのに、いつの頃からか、もの忘れが激しくなってきた。「ちょっと忘れた」というレベルではなく、40代以降ともなれば「しょっちゅう忘れてしまう」「名前が出てこない」のが、もう当たり前。それもこれも「年をとったせいだ」と思うかもしれない。けれど、ちょっと待った! それは、まったくの勘違いかもしれない……。

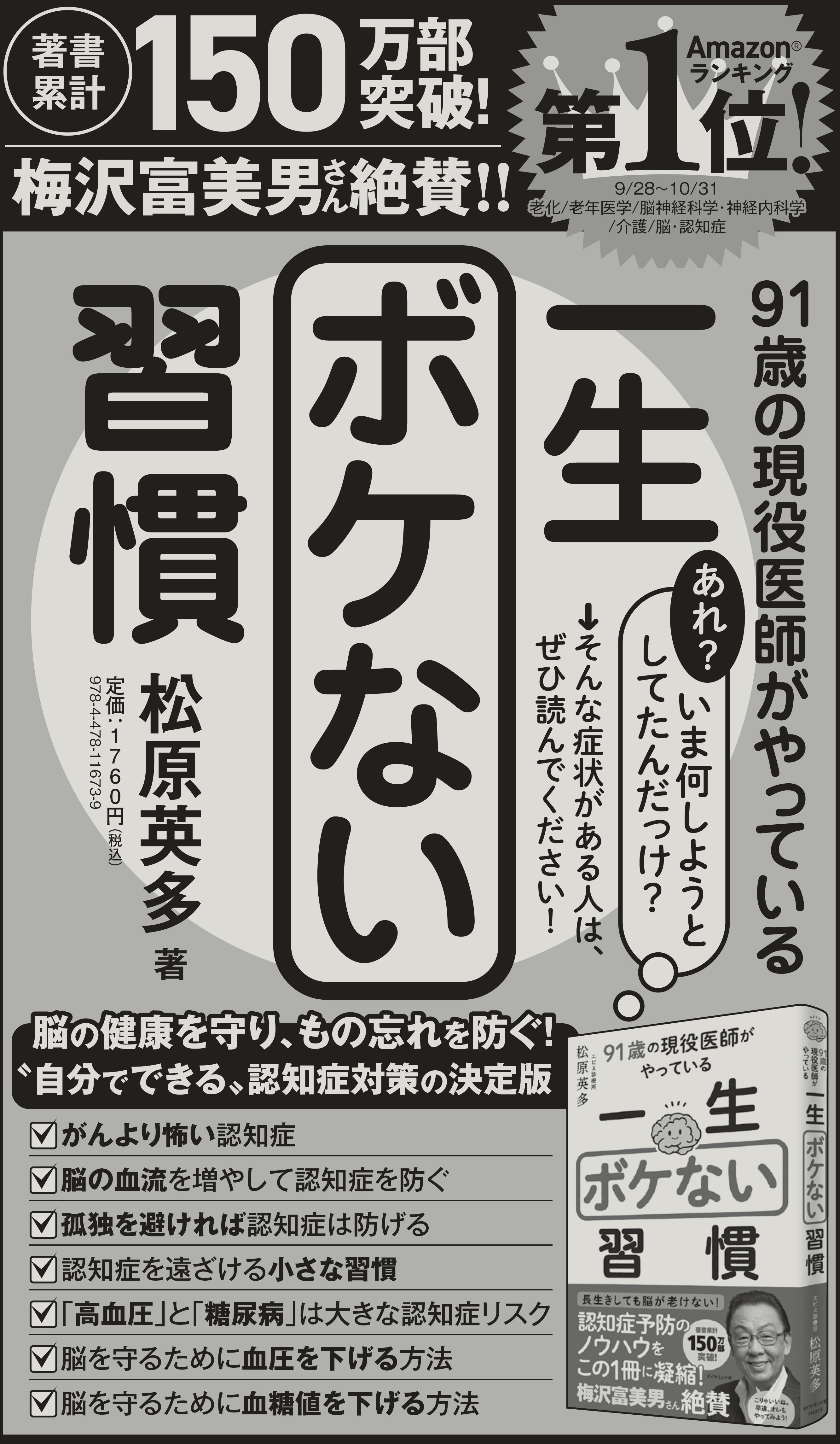

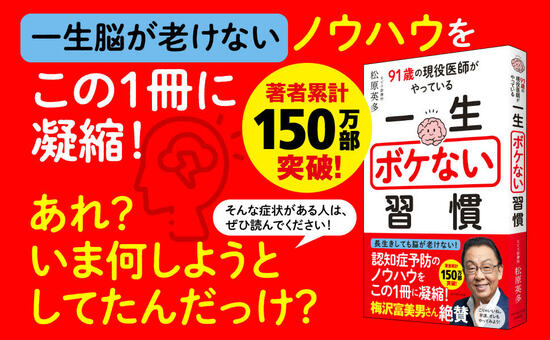

そこで参考にしたいのが、認知症患者と向き合ってきた医師・松原英多氏の著書『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』(ダイヤモンド社)だ。

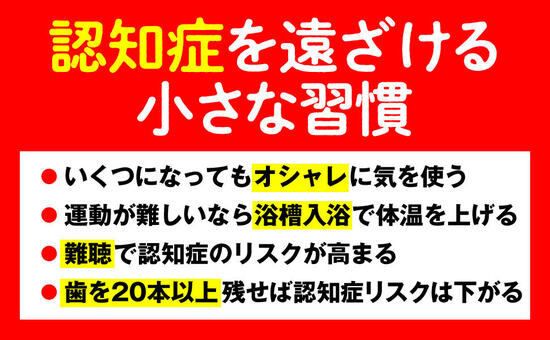

本書は、若い人はもちろん高齢者でも、「これならできそう」「続けられそう」と思えて、何歳からでも脳が若返る秘訣を明かした1冊。本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、脳の衰えを感じている人が陥りがちな勘違いと長生きしても脳が老けない方法を解き明かす。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「モノ盗られ妄想」の背景にあること

【前回】からの続き 認知症の症状の1つに、「モノ盗られ妄想」というものがあります。家族などの介護者に、自分の財布や大切なモノが盗られたと思い込むのです。この妄想の背景にあるのは、記憶力の低下です。財布などを置いた場所を忘れてしまっているので、「あるはずのモノがない → 誰かに盗られた」と考えてしまいます。

自分が自分でなくなるという孤独感や疎外感があると、そうした感情のはけ口として「モノ盗られ妄想」が生じることもあります。認知症の患者さんから、「オレの財布がない!」「おまえが盗っただろう!」と理不尽に責められて、「盗ってないよ!」と語気を強めても通じません。

売り言葉に買い言葉で反応してしまうと、患者さんは「あっ、やはりコイツは敵だな」という反感を強めるばかりでしょう。

大変だけれど介護がラクになる

“暴言への対処法”

介護しているのに「財布を盗っただろ!」なんていわれると頭にくるかもしれませんが、敵ではなく味方だと思ってもらえるように、一度深呼吸して落ち着いてから「財布が見あたらなくて困っているんだね。じゃあ、一緒に探そうね」などと優しく声をかけてください。

そんなふうに声をかけられると、患者さんは、「一緒に探してくれるということは、この人は自分の味方なんだな」と認めてくれるでしょう。孤独が癒えて会話が成立するようになれば、認知機能も保たれるので、介護もラクになります。

認知症の患者さんには、なんでもいうことを聞いてくれる素直なタイプもいれば、いうことを聞いてくれない意固地なタイプもいます。その違いをもたらしているのは、患者さんの個性や症状の進み具合に加えて、介護する側が味方だと思われるような対応を心がけているかどうかです。

なかなか理屈通りにはいかない

認知症の介護現場

問題は、患者さん側ばかりではなく、介護者側にもあるのかもしれないのです。患者さんから「この人は敵ではなく、自分の味方だ」と共感してもらえるような言動を日頃からしていれば、介護はうんとラクになるでしょう。

認知症の介護の現場では、なかなか理屈通りには、自分の感情をコントロールできないものです。それでも介護する側は、それが自分のためでもあると信じ、患者さんを孤独にしないように寄り添って、共感してもらえるようなコミュニケーションを心がける。どうか、このことを頭に入れておいてください。

※本稿は、『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』より一部を抜粋・編集したものです。(文・監修/松原英多)