円安は、輸出比率の高い製造業には追い風となる。決算の上方修正が続出するかもしれない。製造業を長年研究してきた藤本隆宏氏は、今こそ日本経済を「設備投資増→輸出再拡大・増産→価格・付加価値アップ→利益・賃金の同時アップ→人員確保と生産性向上で増産」の好循環軌道に戻すチャンスだという。長期視点で、日本の製造業の競争力を高める戦略を、3回の連載で詳しく伺った。2回目は、ものづくりやサービスの世界において「デジタル化」が進む中での「日本企業の勝ち方」を論じていただいた。(聞き手/ダイヤモンド社 ヴァーティカルメディア編集部 編集長 大坪亮、構成/嶺竜一)

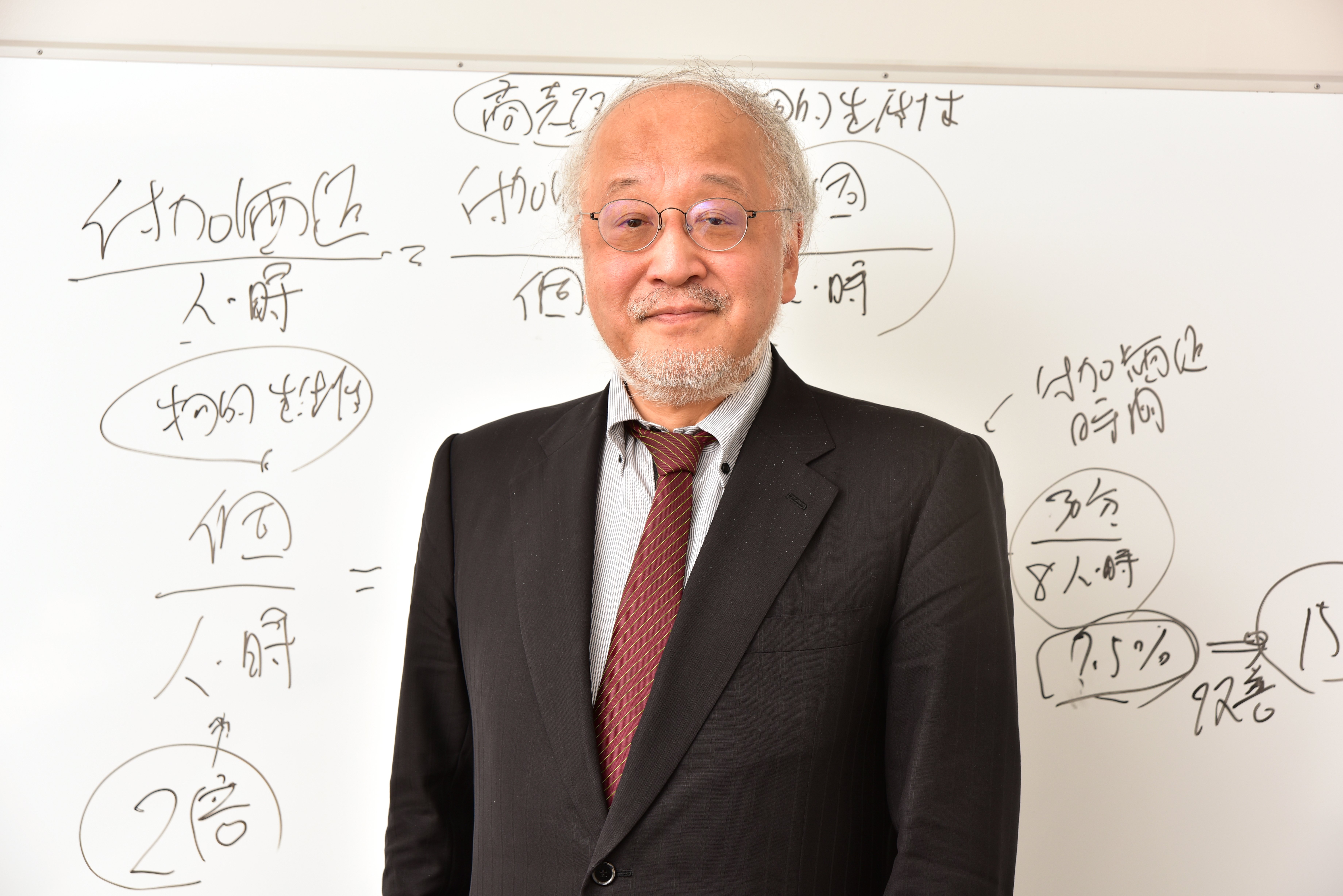

藤本隆宏(ふじもと・たかひろ)1955年生まれ。東京大学経済学部卒。ハーバード大学ビジネススクール博士(D.B.A.)。専攻は、技術管理論・生産管理論、進化経済学。東京大学大学院経済学研究科教授、同ものづくり経営研究センターセンター長等を経て、2021年より現職。『生産システムの進化論』(有斐閣)、『生産マネジメント入門〈Ⅰ〉〈Ⅱ〉』(日本経済新聞出版社)、『現場主義の競争戦略』(新潮社)など著書多数。

藤本隆宏(ふじもと・たかひろ)1955年生まれ。東京大学経済学部卒。ハーバード大学ビジネススクール博士(D.B.A.)。専攻は、技術管理論・生産管理論、進化経済学。東京大学大学院経済学研究科教授、同ものづくり経営研究センターセンター長等を経て、2021年より現職。『生産システムの進化論』(有斐閣)、『生産マネジメント入門〈Ⅰ〉〈Ⅱ〉』(日本経済新聞出版社)、『現場主義の競争戦略』(新潮社)など著書多数。Photo by Ryuichi Mine

GAFAの勝ち方

日本企業の強み

――連載1回目でお話しいただいた、デジタル化経済の「重さのない世界」と、物理法則が働く既存の「重さのある世界」、そして、それらを結びつける世界とは、どういうものでしょうか。

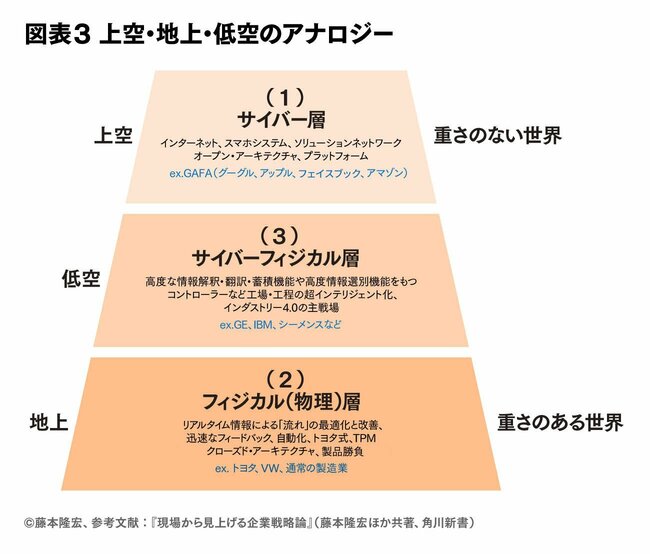

ものづくりやサービスの世界における「デジタル化」について、私は、次の通り、3層(世界)のアナロジーで捉えています。図表3を参照してください。

(1)「上空」のサイバー層

「上空」のサイバー層は、入力から出力まで、重さのない(小さい)情報と電子で完結するインターネット、クラウドの世界で、物理法則から比較的自由であるため、標準インターフェースでモジュールを自在に組み合わせる「オープン・モジュラー型」アーキテクチャのソフトや情報サービスが主役です。

GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック〈メタ〉、アマゾン)に代表される消費財(BtoC)系のプラットフォーム盟主企業(プラットフォーマー)が、そうしたグローバル業界標準インターフェースという境界を確立し、それを操作することで、境界の周囲に補完財と累積ネットワーク効果による巨大なビジネスエコシステムを成立させ、そこからの巨大な利益で「独り勝ち」する状況を作り上げました。

一方、日本企業は、上空の「制空権」を米国勢などのプラットフォーマーに握られ、上空層での存在感は残念ながら非常に小さいです。

オープン・モジュラー型は、標準インターフェースを活用することによって、部品間や製品間の設計調整や作業調整に時間をかけなくても多様な製品・サービスを創造できる「調整節約型」のアーキテクチャです。

したがって、発想力の高いタレント人材が世界中から集まる移民の国として発達した分業社会の米国が、シリコンバレーのような「上空」の産業空間で「設計の比較優位」を持ちやすいことは、理論的にも予想されてきました。

(2)「地上」のフィジカル層

一方、「地上」のフィジカル層(物理層)は、自動車、産業機械、部品、鉄鋼、化学品など、物理法則が支配する「重さのある物財」が存在する世界です。

多くの場合、大きな重さやエネルギーを伴うので、特にサステナビリティ重視の今の時代には、安全基準、エネルギー節約、環境対策などの制約条件がより厳しくなる傾向があります。

さらに市場から高性能・高機能が要求される場合、その製品には、メカ系も制御系も含め、厳しい最適設計が要求されます。そうなると、標準部品の組み合わせだけでそれを実現することは難しくなり、製品ごとに専用設計されるカスタム部品の比率が高まります。

実際、高性能自動車は、今でも半分以上の機能部品が製品特殊型です。このような特性を持つ、製品機能と製品構造の関係が複雑な製品の設計思想を、私は「クローズド・モジュラー型アーキテクチャ」と呼びます。言い換えれば、設計や作業において調整作業を多く必要とする「調整集約型」のアーキテクチャです。

ここは、戦後の歴史的な理由により、設計現場や生産現場の安定雇用に基づく多能工のチームワークや助け合い、つまり調整能力が強い現場を今も多く持つ日本が「設計の比較優位」を維持していることが多いのです。今も70兆円を超える日本の輸出財の多くがこのタイプであることが統計的にも確認されています。

一般に、「地上層」は、調整型の現場力や技術力を地道に磨いてきた日本企業やドイツ企業が競争力を持っている世界です。例えば、高級車の輸出をたくさん行っている国はドイツと日本です。

ここまでの話をまとめますと、「上空層」は重さのないオープン・アーキテクチャの世界で、調整節約的なため、移民の国・分業社会である米国がシリコンバレーなどのデジタル財・サービスで強い。一方、「地上層」では最適設計を要求されるサステナビリティ財が多いため、調整集約的なクローズド・アーキテクチャが多く要求され、そこではトヨタをはじめ、調整能力の高い有力日本企業がまだ大きな存在感を持っています。

過去数十年の世界の産業動向は、こうした「設計(アーキテクチャ)の比較優位説」で、かなりのところを説明できています。おそらく将来動向についても同じことがいえるでしょう。

(3)「低空」のサイバーフィジカル層

最後に、2010年代あたりから発展が著しい「低空」層を見ましょう。ここは、上空のサイバー層と、地上のフィジカル層をつなぐ仲介層です。

例えば、インダストリー4.0、IoT、エッジコンピューティング、サイバーフィジカルシステム(CPS)、デジタルツインなど、近年はやった用語の多くが、この「低空」に関わっています。

低空層それ自体は情報の世界ですが、そこに存在するシステムやモデル、例えばサイバーフィジカルシステムやデジタルツインは、基本的には「地上」の現場とリアルタイムに接続し、かつ「上空」のネットやクラウドの世界とも常時接続しています。地上に近い情報空間という意味で、私は「低空層」と呼んでいるわけです。

低空層のデジタルツインは、地上の産業現場の出来事をリアルタイムで表現できる情報モデルですが、地上の産業現場とは地上において付加価値が不断に流れる空間ですから、それを写し取るデジタルツインも、基本的には流れている必要があります。

つまり、低空の情報モデルは、本質的に「動画」である必要があります。いわばアニメのように、コマ数や解像度は目的によって部分ごとに選択すれば良いですが、全体として、良い機能を持った、良く動くデジタルツインが必要です。

そうした「良く動くデジタルツイン」を駆使して、シミュレーションや広域全体最適など、時空を超える問題解決を行い、それを自社だけでなく顧客のためにも行ってソリューションビジネスにつなげる。このあたりが、世界的に激化する「低空戦」のポイントです。

要するに、上空のグローバルネットワーク知識と、地上のローカルアセット知識をバランス良く結合すること、この「バランス感覚」が低空戦においてはとても重要です。

例えば、米国を制覇したウーバー(Uber)がアジアで連敗したことも、GEがシーメンスとの第1回戦で負けたと評されることも、簡単に言えば、このバランスを欠いた結果です。

地上のローカル知識やアセット知識の重要性を軽視し、グローバルネットワークのパワーで押し切ろうとしたための敗戦とみられ、今後の「低空戦」において大きな教訓となりました。

このように、GAFAらが圧倒した「上空」戦、日本勢も長年強い「地上」戦とは異なり、近年始まった「低空」戦では、米国、日本、ドイツなど、どこの国の企業も覇権を確立したわけではなく、今も各分野で主導権が争われている世界といえます。むろん日本企業にもチャンスはあります。

例えば、工場や機器の間をストレスなく接続する工場ネットワークのサプライチェーンでの標準化や、各現場に(やみくもにでなく)的確に設置されたセンサーなどから抽出される膨大な情報(IfT : Information from Things)を、目的に応じて、低空のエッジや上空のクラウドなど、それを必要とする層に振り分け、蓄積し、時空を超えて「付加価値の良い流れ」、すなわち「強いものづくり」のために活用するのです。

そうしたサイバーフィジカルシステム、デジタルツイン、コントローラー、サーバーなどによる、部分最適ではなく全体最適のための、生産現場やサプライチェーンのスマート化がポイントになると考えられます。

これは、日本に多い、多品種かつ「変種・変量・変流生産」を得意とする現場とは、特に相性が良いでしょう。

――それぞれの層での戦況は変化していますか。

先ほど言いましたように、GAFAなどが標準インターフェースのネットワーク効果を駆使し、消費者を含む取引者間のマッチングデータを、いわば勝手に占有することで成立した上空の消費財系(BtoC)プラットフォーム間の「上空戦」では、米国や中国に比べて人口シェアや人口動員力が大きくない日本企業は世界的な存在感を欠いてきました。

しかし、「低空戦」でカギを握る生産財系(BtoB)のプラットフォームでは、データの所有構造が変わります。GAFAのBtoCモデルのように、AさんとBさんの「マッチングデータ」をGAFAが勝手に持っていくということはできません。

「地上」にデジタル化設備(アセット)を持つアセットオーナー企業が、そのアセットから発生する「コントロールデータ」をまず占有し、その上で、自社から見て役に立ち信頼できるソリューション企業とだけ、そのデータを共有するでしょう。つまり、GAFAに対して参入障壁を築くことが可能です。

したがって、「低空戦」の競争の場は、「地上」と常時接続する仮想空間に移ってきていきます。こうなると、地上の物財の世界で、クローズド・インテグラル(擦り合わせ)型製品の良い設計の良い流れによって競争優位を築いてきた、日本の有力製造企業にも勝機が出てきます。BtoBの低空戦では、BtoCの上空戦とは異なり、人口規模ではなく、日本企業が強いアセットシェアや顧客信頼関係で勝負できるからです。

しかも、連載1回目で言いましたように、日本の製造業の現場は「地上戦」での強さも徐々に取り返しています。

過去30年間、賃金が日本の20分の1だった中国製造業とのグローバルコスト競争や、苦手なオープン・モジュラー型のデジタル産業で苦戦してきましたが、(1)2000年前後からのトヨタ的生産革新による国内現場生産性の大幅向上、(2)2005年ごろからの中国の賃金高騰による賃金ハンディの縮小、(3)その間の日本製品の海外での高品質評価の維持、が顕在化してきました。さらに、(4)近年はコロナ禍や災害・戦禍などによるグローバル・サプライチェーンの混乱下で、供給網遮断による生産停止の逸失利益を深刻視するようになった国内外の顧客が、日本の弱点であった高コスト以上に、日本企業がもともと得意とする短納期や納期順守を重視するようになってきました。

以上のような趨勢によって、少々価格は高くても、品質が良く、納期の信頼性が高い有力日本企業の、特に優良国内工場の評価は、当然高まります。弱みだったコストや価格自体も、以前に比べれば、中国など新興国に比べて、もはやべらぼうに高いわけではありません。

そこに、(5)2022年には想定外の円安が加わりましたが、何度も言いますように、日本の製造業の輸出競争力は、今回の円安で急に強くなったわけではありません。長年の能力構築と経済環境の変化の中で、30年かけて回復してきたのです。