今一番人気の企業でも

勢いが続くとは限らない

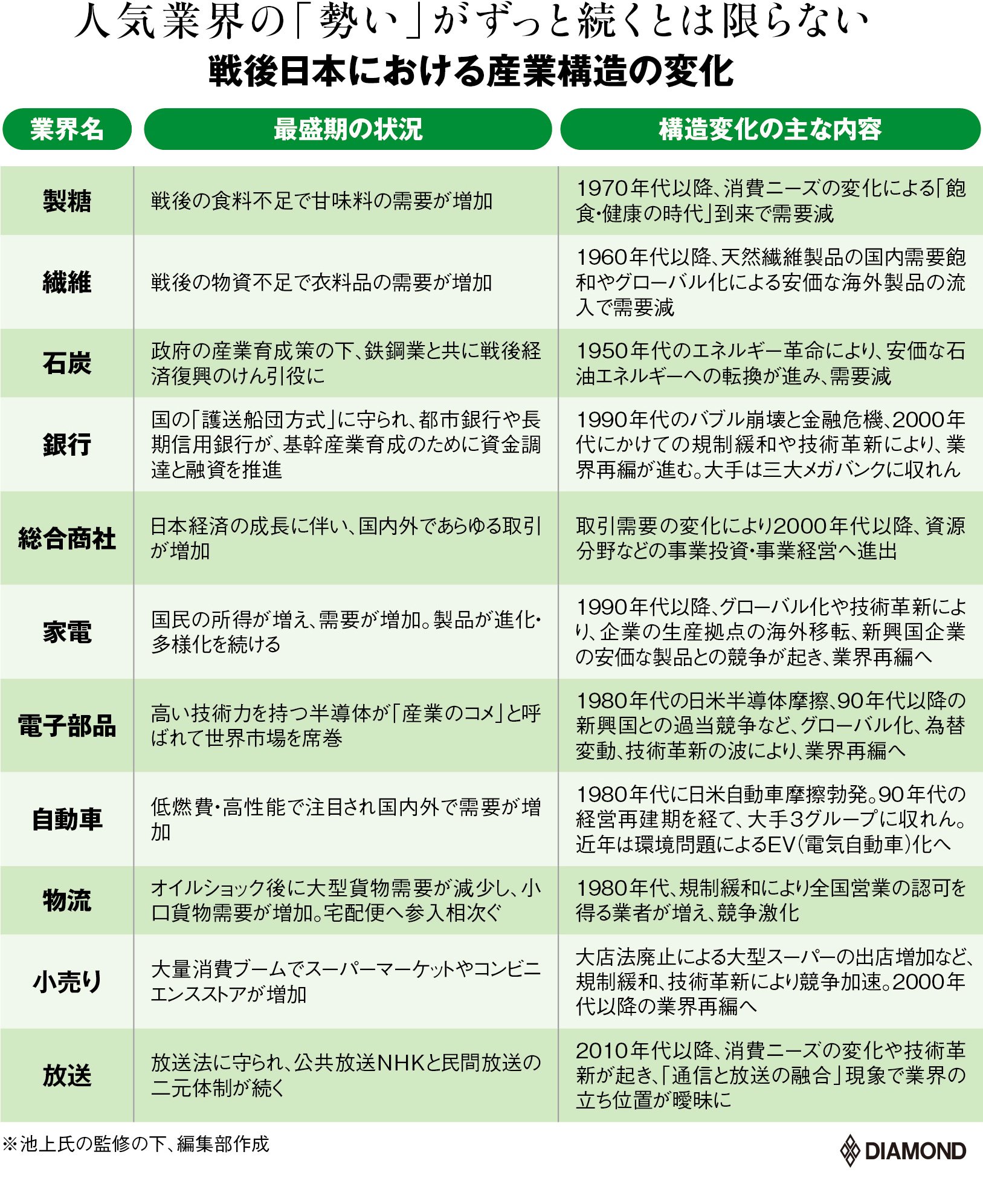

――確かに日本経済の変遷も「不確実性」の繰り返しに思えます。これまでも時代の流れの中で日本を代表する産業や企業に大きな構造変化が起きていますね。

そうですね。例えば終戦直後、大学生の人気就職先は石炭産業でした。次いで繊維産業、意外なところでは砂糖を造る製糖産業も人気でした。戦後の食料不足の中、砂糖は憧れの食材でしたから。いずれも当時の日本を支える花形産業だったんですね。

ところがエネルギー革命で石炭の需要は石油に移り、繊維産業もアジア諸国の生産が日本を追い越し、製糖産業では健康志向により砂糖の需要が減っています。

つまり、その当時人気があった産業でも世の中の情勢の変化で、将来はどうなるかわからないということ。学生の皆さんは、今一番人気の、今一番勢いのある企業に入りたがります。でも、その企業がこの先もずっと勢いを保ち続けられるかというと、それはまた別の話なんです。

――2000年代にかけての銀行業界の再編も顕著な例ですよね。

戦後、日本の銀行は「護送船団方式」(最も経営体力がない銀行を基準に業界のルールをつくり、業界全体の経営を安定させる政策)と呼ばれる保護政策によってずっと守られていました。

ところが、90年代以降のバブル崩壊や金融自由化による規制緩和で護送船団方式は事実上崩壊し、業界再編が進んだわけです。

私は大学の経済学部卒ですが、当時、成績優秀な同級生の多くは銀行に就職しました。ところが何十年後かに同窓会をしたら、一人も銀行に残っていなかった。業界再編の中で、他の業界に転職した人も多かったんですね。