写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

夏目漱石、太宰治、司馬遼太郎…日本の近代文学史に名を刻む作家が残した作品は、なぜ「名著」と呼ばれ、時代を越えて読み継がれてきたのでしょうか。その真価や歴史的意義を劇作家の平田オリザ氏が解説します。平田氏の新著『名著入門 日本近代文学50選』の中から、今回は小林多喜二の『蟹工船』について抜粋・再編集してご紹介します。(劇作家 平田オリザ)

小林多喜二『蟹工船』は

プロレタリア文学の代表作

十九世紀末に産声を上げた日本の近代文学は、一九〇〇年代にほぼ完成を見て、大正期には爛熟の時を迎えた。一方、日本国は第一次世界大戦で漁夫の利を得て一等国の仲間入りをしたが、社会の分断が進み、人々の生活に対する不安は増大するばかりだった。度重なる戦争は国民に大きな負担を課したが、一方、戦勝から得た恩恵は一部の者にしか行き渡らない。

大正デモクラシーが幾多の分裂ののちに共産主義運動、地下活動へと変容していくように、白樺派に代表される大正文学の人道主義もプロレタリア文学へと姿を変えていった。小林多喜二の『蟹工船』は、その代表的な作品だ。

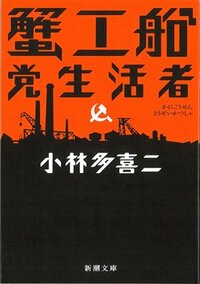

『蟹工船』(新潮文庫)小林多喜二(こばやし・たきじ)

『蟹工船』(新潮文庫)小林多喜二(こばやし・たきじ)【1903~33年】

書影:新潮文庫

二人はデッキの手すりに寄りかゝって、蝸牛が背のびをしたように延びて、海を抱え込んでいる函館の街を見ていた。――漁夫は指元まで吸いつくした煙草を唾と一緒に捨てた。巻煙草はおどけたように、色々にひっくりかえって、高い船腹をすれずれに落ちて行った。彼は身体一杯酒臭かった。

本作はその名の通り、北洋の蟹漁の船内の過酷な労働と、その労働者たちが団結に目覚める過程が、生き生きとした描写で描かれる。東北の農家の二男、三男を中心に北日本の食い詰め者たちが、目先の賃金に吸い寄せられるように集められ、北の海の地獄へと送り出される。命の値段は水に漂う木の葉のように安く、人々はあっけなく死んでいく。

航海法も工場法も適用されない地獄で

「愛国心」にすがり耐える労働者たち

冷凍保存技術のなかった当時、蟹は獲れたそばから船上で缶詰になった。蟹工船とは文字通り「工船」であるから航海法は適用されない。と同時に純然たる工場でもないから工場法も適用されない。今で言えば歪んだ経済特区のような空間で、資本家は搾取し放題となる。だが、この過酷な労働を支えたのは鞭だけではない。「愛国心」という甘美な飴によって人々はこの地獄を耐えようとした。

何に云ってるんだ、ペテン野郎! そう思って聞いていないのもあった。然し大部分は監督にそう云われると日本人は矢張り偉いんだ、という気にされた。そして自分達の毎日の残虐な苦しさが、何か「英雄的」なものに見え、それがせめても皆を慰めさせた。

甲板で仕事をしていると、よく水平線を横切って、駆逐艦が南下して行った。後尾に日本の旗がはためくのが見えた。漁夫等は興奮から、眼に涙を一杯ためて、帽子をつかんで振った。――あれだけだ。俺達の味方は、と思った。

「畜生、あいつを見ると、涙が出やがる。」