実は、人間もれっきとした「散逸系」です。英語では、「ディシペイティブ・システム(dissipative system)」。先述の通り、さまざまなものをインプットしながらアウトプットし続ける生命体なのです。こうして人間を「自己組織化した散逸系」と捉えると、日々の出来事がより俯瞰的に見えてきます。つまるところ、インプットとアウトプットは宿命である、ということです。

それは物理的にも、精神的にも、ということです。対流は本能では止められません。ましてや自らの意思で止めてはいけません。死という自然な終焉に至るまでディシペイティブであり続けようとするのは、生命本来の機能です。ですから、無理に「前向きになろう!」とストレスをかける必要はありません。あえて言えば、自分に正直になればいい。ゆっくりと呼吸し、肩の力を抜いて、「今、ここ」を感じればいい。そうすれば、本来の生命の力が戻ってきます。安心してください、そもそも人間はそのようにできているのですから。

やがて「丸まる」時間を受け入れる

最後に、「死」について述べてみたいと思います。あくまでも私の考えなので、こんな考え方もあるのだな、という参考にしてもらえれば十分です。

ヤカンの熱湯も永遠に対流を続けるわけではありません。人間も同様です。寿命という、命の火が消えるときは誰の身にも必ず訪れます。それが死です。

以前、臨床心理学の本に、次のような場面が描かれていました。医師と余命いくばくもない患者さんとの対話です。医師が言います。

「体調はいかがですか? 元気を出して、これからも一緒に頑張っていきましょう」

それに対して患者さんが問い返します。

「先生、何に向かって頑張ればいいのでしょうか。私は、朝起きると、あぁ、今日も目が覚めてよかった。今日も一日生きていられる。日々、その繰り返しです。なので、何に向かって頑張ればいいのでしょうか……」

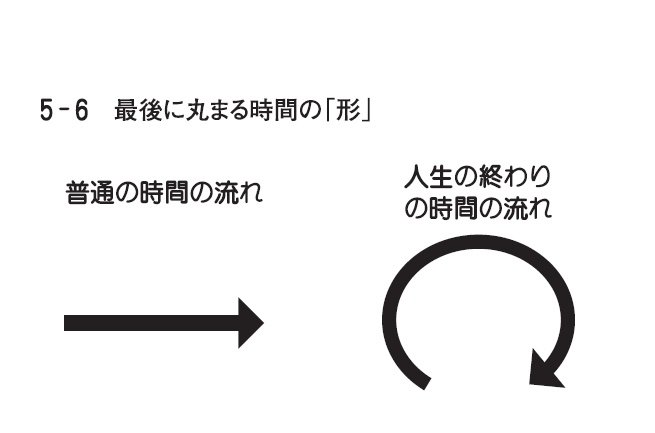

そして医師は気がつくのです。患者さんと自分の感じている時間の流れが違うということを。厳密に言えば、“流れのかたち”の違いです。医師にとっての時間の流れは過去から未来へ直線的に延びていますが、患者さんの時間は、一日単位で丸まっている。日々、その日の命に感謝しながら、一日単位の繰り返しを生きている。そのことに気づき、ハッとしたそうです。

時間が自然に「丸まって」いく。これは、私の身にもきっと起きることでしょう(図5-6)。

ただ、まだまだ先のことだと思い、「今、ここ」ではその実感が湧かないのでしょう。そう思いながらも、次の三つのことを私は感じました。

一つ目は、丸まる時間をできるだけ先延ばしするために健康に気をつけて頑張ろう、ということです。インプット・アウトプットを続ける散逸系として、自分のため、周りのために「今、ここ」をしっかり生き抜こうという気持ちを強くしました。それが未来に延びる直線的な時間をより長くすることにつながるはずです。

平井孝志著『人生は図で考える』(朝日新聞出版)

平井孝志著『人生は図で考える』(朝日新聞出版)

二つ目は、やがて時間が丸まったら、それを素直に受け入れよう、と。もし自分が、吟味された直線的な時間の上で“一所懸命の生”を送ることができれば、それが可能になるのではないか。そう思います。

三つ目は、矛盾しているようですが、丸まった時間の中でも、直線的な時間上の人生のように、自分のため、周りのために真摯に生きたい、と思ったことです。ドイツの宗教家であるマルチン・ルターは、かつてこう言いました。

「たとえ世界の終末が明日であっても、私は今日、リンゴの木を植える」

これは現実的な効用を逸脱した考えです。自分では決して、そのリンゴの木から実を収穫できないわけですから。でも、この言葉から得る勇気や希望は、現に私の生きる力となってくれます。

たとえ時間が丸まっても、自分が存在したという意味、今なお存在しているという意義を確実に捉え、その上で自己をデザインしながら、穏やかに、素直に生きていく。そのように私は志しています。