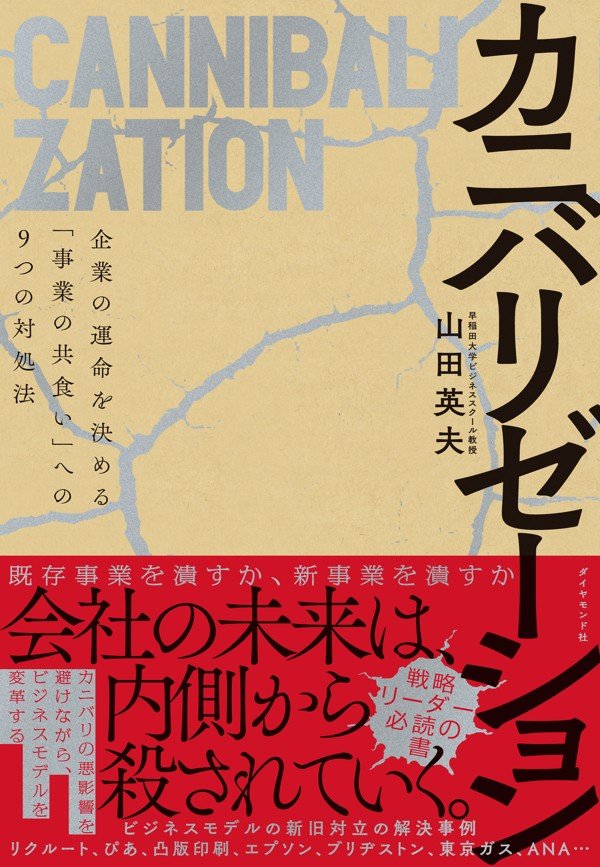

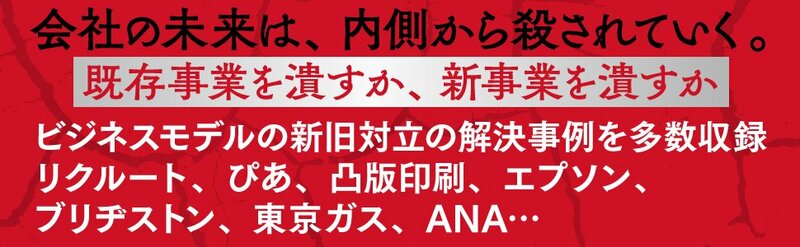

カニバリゼーション(以下、カニバリと略す)――日本語では「事業の共食い」と呼ばれる現象が、特に伝統的な企業を悩ませている。新事業が、既存の事業の利益や売り上げを食ってしまう現象をどうマネジメントしていけばよいのだろうか? ビジネスモデル論の第一人者で早稲田大学ビジネススクール教授の山田英夫氏が書いた『カニバリゼーション 企業の運命を決める「事業の共食い」への9つの対処法』では、カニバリが起こる構造を解き明かしている。同書に掲載されているさまざまな事例を通じて、カニバリのマネジメントのポイントを示していこう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ビジネスモデルの置換」のマネジメント

カニバリのマネジメントを考えるにあたっては、既存のビジネスモデルと新しいビジネスモデルを、「置き換える」のか「併存させる」のかによって、異なる所がある。

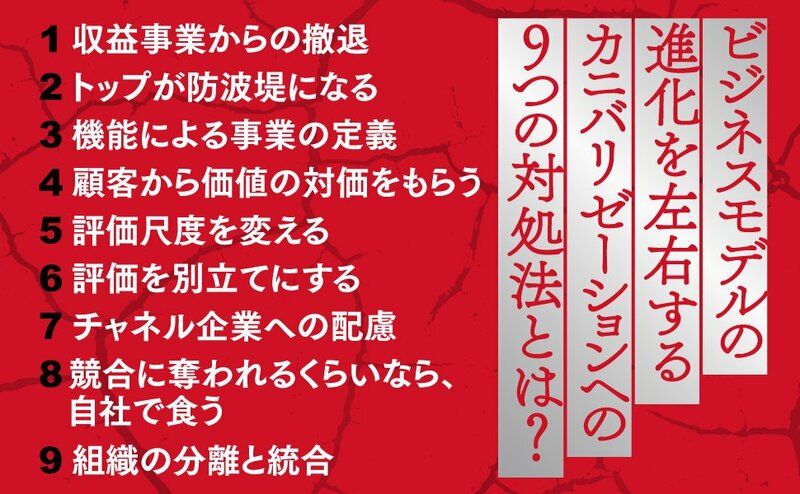

まず置き換える場合には、「収益事業からのスムーズな撤退」が鍵となる。

例えば、リクルートの情報誌からウェブへの転換、他にも、ぴあの情報誌からチケット・ポータルへの転換などでは、既存の事業(情報誌)が黒字の時に撤退を決めた。

両社共、既存事業は業界トップであり、いわゆる「金の成る木」の事業であった。それにもかかわらず、新旧事業を並立させるよりも、旧モデルから撤退し、新しいビジネスモデルに賭けた。

「金の成る木」からの撤退は、経営理論的にはありえない。「金の成る木」から得られるキャッシュフローが、これからの事業への投資の源泉になるからである。

しかし両社では、トップダウンで「金の成る木」からの撤退に踏み切った。こうした“不合理な”決定を下せるのはトップ・マネジメント以外にはできず、ボトムアップ型ではビジネスモデルの置き換えは難しいと言えよう。

「ビジネスモデルの新旧併存」のマネジメント

次に、新旧のビジネスモデルを「併存」させるには、どのような施策が必要となるか。

(1)機能による事業の定義

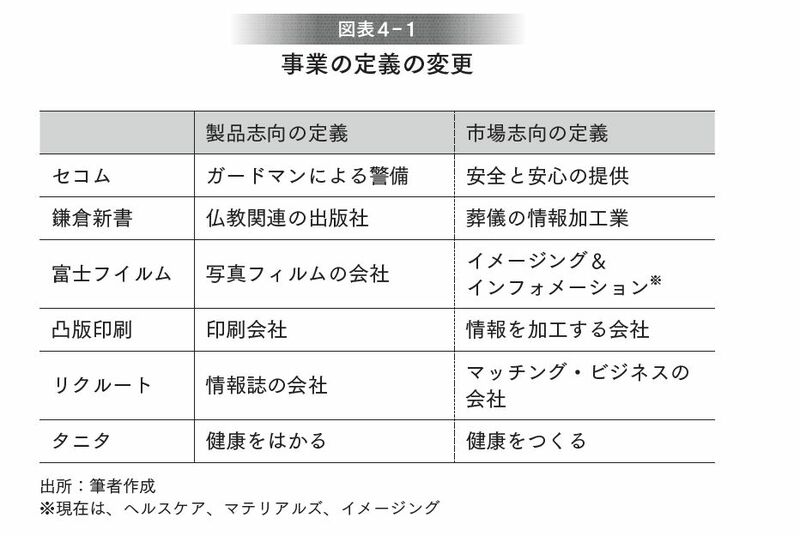

新しいビジネスモデルを軌道に乗せるためには、旧ビジネスモデルと対抗するような事業の定義の仕方は避けなくてはならない。

例えば、ANAにおける「フルサービス vs. LCC」、リクルートや凸版印刷における「紙媒体 vs. ウェブ媒体」というような対立軸が生まれると、カニバリを助長してしまう。

そのために、事業をモノ(製品志向)ではなく機能(市場志向)で定義することによって、新旧事業を同じ事業ドメインに包含することが可能になる。モノによる定義と機能による定義として、図表4-1のような例があげられる。

リクルートで言えば、「マッチング・ビジネス」という定義に転換した事により、凸版印刷では、印刷会社から情報を加工する会社に事業の定義を転換したことによって、紙媒体かウェブかは、手段の違いにすぎなくなった。

(2)顧客から価値の対価をもらう

一般にビジネスモデルが変わると、原価構成はガラッと変わる。紙媒体からウェブ媒体に変わるような例が、典型例である。価格を「コストプラス方式(原価を積み上げ、それにマージンを乗せていくやり方)」で設定していると、ビジネスモデルの転換と共に、単価が下がることもあり、その場合には利益率が下がってしまう。

そうしたカニバリを防ぐためには、コストプラスの価格設定ではなく、顧客から商品・サービスの価値の対価をもらうことに尽きる。例えばブリヂストンは、リトレッド事業を開始するにあたって、単なるタイヤの貼り換え工賃ではなく、タイヤの管理、交換、メンテナンスなど、すべての面倒をみる「タイヤのことは考えなくてよい」というTPP(ト-タルパッケージプラン)契約を始め、顧客はその価値に料金を払うようになった。

(3)評価尺度を変える

人間は、評価尺度によって行動や意識が変わるものである。既存のビジネスモデルで用いていた評価尺度を、そのまま新しいビジネスモデルに適用すると、伸びないばかりか、潰してしまうこともある。

例えば東京ガスでは、顧客に省エネサービスを提供するエネルギーサービス事業を進めるにあたり、営業の評価尺度を、それまでの立方メートル(ガスの供給量)から営業利益に変えた。

省エネサービスは、いかにエネルギーを使わないかが顧客に与えるベネフィットであり、従来の評価尺度のままでは、この事業自体が、社内でマイナス評価されてしまうからであった。

(4)チャネル企業への配慮

企業内部のカニバリであれば、時間をかけて組織の変更や資源配分を変えていくこともできる。しかし企業の外にある流通チャネル企業は、既存のビジネスモデルにフィットした形で仕組みができているため、簡単には転換できない。

例えば、ブリヂストンの販売店では新品タイヤの売上は屋台骨であり、リトレッドで売上が減ることは死活問題であった。そこでブリヂストンはリトレッドを始めるに当たり、実際の作業はブリヂストンで行なうが、リトレッドの受注窓口を販売店とし、そこにリトレッドの売上を立てるようにした。

ぴあも、チケットぴあの端末を、当初は既存のプレイガイドの店舗に置き、そのプレイガイドが扱っていなかったチケットも発券できるようにした。

さらにエプソンが、従来のジレットモデル(消耗品で稼ぐモデル)とは全く違う、2年分のインクを搭載した大容量インクタンクプリンター「エコタンク」を販売するに当たり、「(価格競争になっていた)プリンター本体の単価アップ」と「インク2年分を先取り」というアピールは、流通業者にとって好意的に受け入れられた。