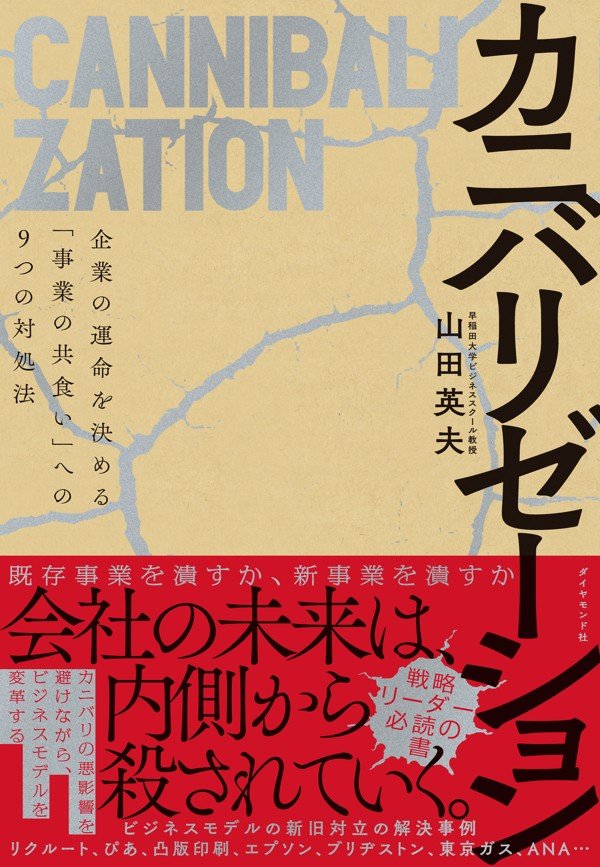

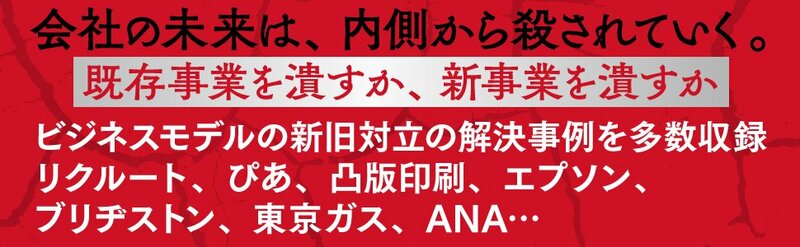

もしも会社が1つの事業だけをやっていたとしたら、全社員で売り上げ増に邁進すればいいのだから、ある意味単純だ。そこに2つ目の事業を立ち上げて、それがもし、既存の事業の売り上げや利益を減らすことがあらかじめ見えていたとしたらどうだろう? そんな新事業に価値を感じられるだろうか? カニバリゼーション(以下、カニバリと略す)――日本語では「事業の共食い」と呼ばれる現象が、特に伝統的な企業を悩ませている。ビジネスモデル論の第一人者で早稲田大学ビジネススクール教授の山田英夫氏が書いた『カニバリゼーション 企業の運命を決める「事業の共食い」への9つの対処法』では、カニバリが起こる構造を解き明かしている。今回は、従来のビジネスモデルの事業の売り上げを、減らしてしまうようなビジネスモデルに進出した東京ガスのケースを見ていこう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

トヨタがカーシェアに進出するようなもの?

東京ガスが省エネサービスを始めた。省エネサービスは海外ではESCO(エネルギー・サービス・カンパニー)と呼ばれているが、同社ではエネルギーサービスと呼んでおり、顧客のエネルギーコストやCO2の排出削減につながるサービスを提供し、対価を受け取る事業である。顧客の保有するエネルギー設備に省エネ事業者が改修を施し、エネルギーコストの削減を狙う。

ガスをより多く販売することで会社を大きくしてきた東京ガスが、一転エネルギーを“使わない”ビジネスを始めたのである。言わば、新車の販売で拡大してきたトヨタ自動車が、大々的にカーシェア事業を始めるようなものであり、本業を“マイナス”にする事業とも言える。

東京ガスのエネルギーサービスの特徴

日本では、電気とガスの自由化が続けて行われた。まず電力小売りが2016年に自由化され、翌2017年に家庭用都市ガスの自由化が行われた。

こうした自由化は英国など海外に先行事例があり、東京ガスでは、1990年代後半から、その対策を検討し、その流れから、エネルギーサービスの事業化が決まった。

東京ガスのエネルギーサービス事業が、米国型ESCO事業と違う点として、第1にサービスの中に、燃料の調達を組み込んだことである。同社はLNGの調達量に関しては、日本一の規模と経験を持っていた。

第2に単にエネルギーコストの削減だけでなく、災害へのレジリエンス(復元力、回復力)の機能も備えた。例えば、停電時にはガスで発電を行なう仕組みも備えた。

第3に、米国型ESCOはコスト削減の程度に応じて、顧客から成功報酬をもらう仕組みであったが、東京ガスは定額のサービス料とした。これは伝統的な日本企業には、馴染みやすかった。

本業とカニバる省エネサービスに、なぜ進出したのか

東京ガスは本業と間違いなくカニバる省エネサービスに、なぜ進出できたのだろうか。

その第1の理由は、売上で2.5倍大きい東京電力も、同様のエネルギーサービスに進出することが確実であり、東電にガスを持っていかれるくらいなら、東京ガスで顧客を囲い込み、ガスの販売量を維持した方が良いという事があった。

第2にエネルギーサービスは、10~20年の長期契約になるので、その間は継続的にガスの販売が期待できることもあった。

事業の評価尺度の変更が成功に導いた

東京ガスは営業面で、エネルギーサービス専用の営業体制は敷かず、従来の顧客別営業担当者がエネルギーサービスの販売も担った。

それまでの東京ガスの営業担当者は、どれだけガスを販売したかという「立方メートル」という量で評価されてきた。省エネサービスは、文字通り「マイナス立方メートル」の事業であり、そのままでは、売れば売る程、評価が下がることになる。

そこで東京ガスは、エネルギーサービス事業を始めると同時に、営業の評価尺度をガス販売量から営業利益に変えた。これによって、営業担当者は省エネサービスを販売しやすくなった。

こうした評価尺度の変更もあり、今日エネルギーサービス事業は東京ガスの重要な事業の1つになっている。またこれにより、ただガスを売るだけの「モノ売り」会社から、サービスを含めた「コト売り」会社への転換も図られたのである。