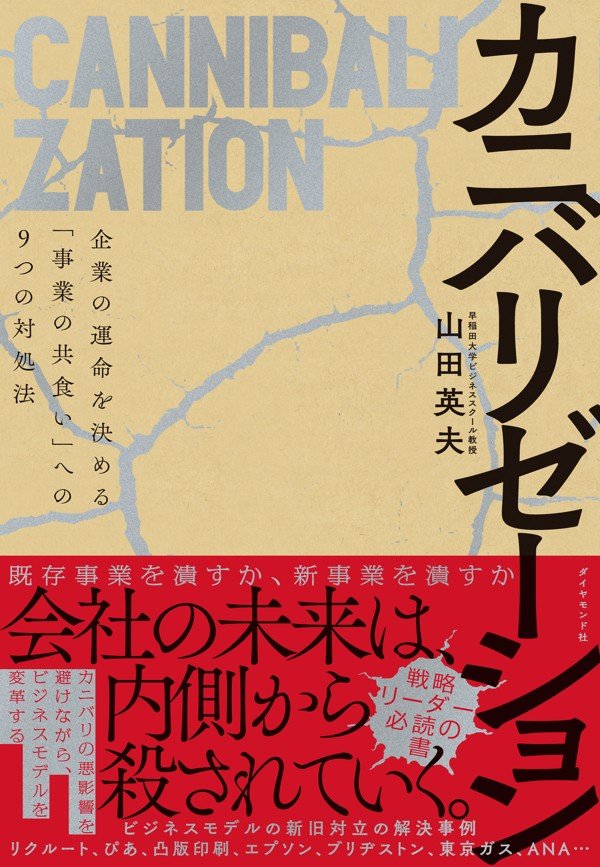

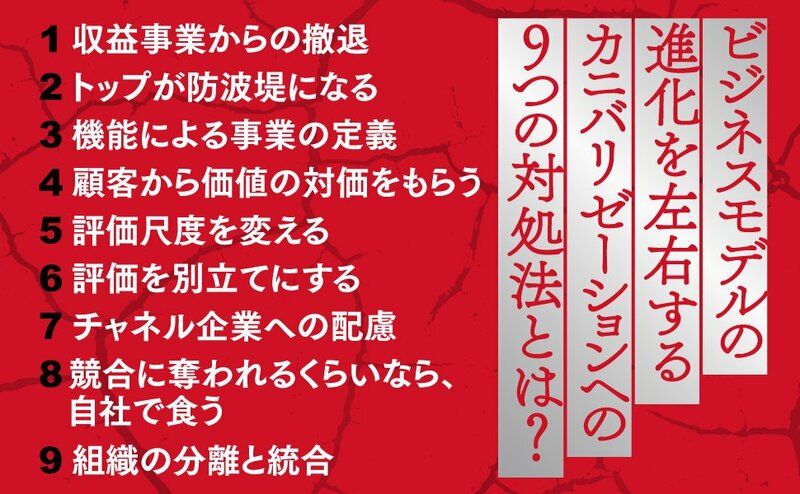

カニバリゼーション(以下、カニバリと略す)――日本語では「事業の共食い」と呼ばれる現象には、さまざまな弊害がある。にもかかわらず、アマゾン、リクルートをはじめ、成長を続けている企業を見ると、あえて社内にカニバリを発生させ、それを乗り越えることでステップアップしている企業が少なくない。ビジネスモデル論の第一人者で早稲田大学ビジネススクール教授の山田英夫氏が書いた『カニバリゼーション 企業の運命を決める「事業の共食い」への9つの対処法』では、こうしたカニバリへの対処の判断が、どのような結果に帰結するのかについても考察している。はたしてカニバリは避けたほうがいいのだろうか?

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「競合に奪われるくらいなら、自社で食う」会社

あえて社内にカニバリを発生させ、それを乗り越えることで成長させている企業には、「競合に奪われるくらいなら、自社で食う」という文化が浸透している。

自社が新しいビジネスモデルを始めなければ、他社にその市場を取られてしまうため、自らがディスラプター(破壊者)になるという姿勢である。海外のケースでは、アマゾンやネットフリックス、日本ではリクルート、ANA、エプソンなどがそれにあたる。

アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスの有名な言葉として、既存企業とカニバリを起こす新事業に対して、「自社の基幹事業を滅ぼすつもりでやれ」(*1)と鼓舞してきた。

こうした決断や表明は、個別事業の損益責任を負うミドル・マネジメントにはできず、トップ・マネジメントにしかできない仕事と言える。

「組織の分離と統合」で対処する会社

歴史のある大企業で、トップ・マネジメントが「ビジネスモデルを転換しろ」と旗を振っても、なかなか進まないのは、本業/既存事業にどっぷりそまった状態のままでは、それを否定するような新しいビジネスモデルは立ち上げにくいからである。

そのため新事業の創始期には、組織を分離して、本業の“汚染”を防ぐ策がよくとられる。昔から言われた、社内ベンチャー、分社、スピンアウトなどである。

例えばANAは、LCCのピーチを立ち上げるにあたって、地理的にも本社を関西に置き、社長も転籍、社員も別採用とした。それが功を奏し、様々なピーチらしさが生まれた。

しかし分離するだけでは、単なるスタートアップ企業と変わらなくなり、大企業の力を活かせない。そこで必要なのが、適度なタイミングで新事業を本体に統合することである。少し前に注目を集めた「両利きの経営」でも、このやり方が支持されている。

ANAでは、ピーチを自由にやらせて、有力なLCCに育ったが、その後、同じLCCのバニラと合併させ、かつANAの出資比率を上げ、現在ではANAホールディングス傘下の1つのブランドとなった。

これによって、ピーチの自律性は創業時よりは落ちたかも知れないが、社内的には「フルサービス(FSC) vs. LCC」という対立構造はなくなり、ANAは複数のブランドを擁するブランド・ポートフォリオ戦略を強化するようになった。

究極の問い:事業を潰すか、会社を潰すか

カニバリゼーションは、長い間、「良くないもの」「避けるべきもの」ととらえられてきた。そのスタンスに立てば、カニバリを起こさないようにマネジメントしていくことが望ましかった。

既存事業の立場からすれば、カニバリゼーションを叫び、圧力をかけ、新しいビジネスモデルを社内で葬ってしまえば、当面は安泰である。しかしこうしたことを繰り返ししていくと、究極は「カニバリを起こす新事業は潰せたが、会社が潰れてしまう」事態となる。

企業の長期的発展のためには、競合企業に新しい市場をとられる前に、敢えて社内にカニバリを発生させ、一時的には不安定な状態を引き起こすが、それを上手くマネジメントし、乗り越えていく事が、日本の大企業に課された課題ではないだろうか。