日銀のマイナス金利解除の可能性は?

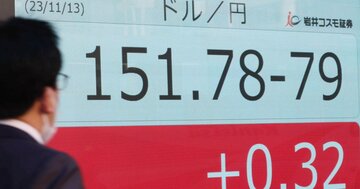

11月13日には一時151円92銭まで下落したドル/円は、12月1日、146円台に上昇した(ドル安・円高)。11月半ば以降、円は対ユーロでも反発した。円が買い戻された要因として、日銀がマイナス金利政策を解除するとの観測の高まりは重要だ。

短期的に為替レートには、二国間の金利差が大きな影響を与える。そこで注目されるのは、中央銀行の金融政策だ。金利が上昇する国の通貨は買われ、低下する国の通貨は売られる。22年3月以降、米国の政策金利は上昇した。ユーロ圏や英国も同様だ。

一方、日本銀行は23年12月11日時点でマイナス金利政策を続けている。主要国の中で唯一だ。22年12月以降、段階的に長期金利の上限を引き上げたが、政策金利はマイナス0.10%のままだ。内外の金利差は拡大し、22年10月21日には、151円95銭まで円は売られた。約33年ぶりの円安水準だった。

過度な円安、エネルギー資源や食料などの価格上昇の掛け算によって、一時、わが国の輸入物価は急騰した。企業は価格転嫁を進め、家計の生活負担も増した。マイナス金利政策が長引けば家計への打撃は増え、日本経済の実力をそぐ恐れも高まる。わが国にとって、過度な円売り圧力の抑制は喫緊の課題といえる。為替介入の効果は一時的であり、日本銀行にとってマイナス金利政策解除の重要性は高まっている。

「24年4月までに、日銀はマイナス金利政策を解除する」と予想する投資家は多い。賃上げ動向など内外の経済環境の変化を確認した上で、日銀は慎重にマイナス金利政策からの脱却を目指すとの見方が大半だ。来年の春闘で連合は、5%以上の賃上げを要請する方針を決めている。人手不足などを背景に、より高い賃上げを目指す企業もある。

金融政策の運営指針の修正など、日銀が異次元緩和の追加修正を行う可能性は高い。11月半ば以降、こうした観測が増えている。米国の金利低下もあって内外の金利差は縮小し、円はドルなどに対して反発した。