本来ポジティブな行為であったはずが、嫌悪感すら催すようになった。昨今のステマ問題を見ていても、ついそういう風に考えてしまう。

逆にもっと褒め方や褒め言葉に多様性と自由があれば、#PR表記をつけずとも、それが当事者の言葉なのか、お仕着せの言葉なのか、容易に判明できるようになり、ステマは駆逐されるような気すらしてくる。そんなことは言っても仕方のないことだけど。

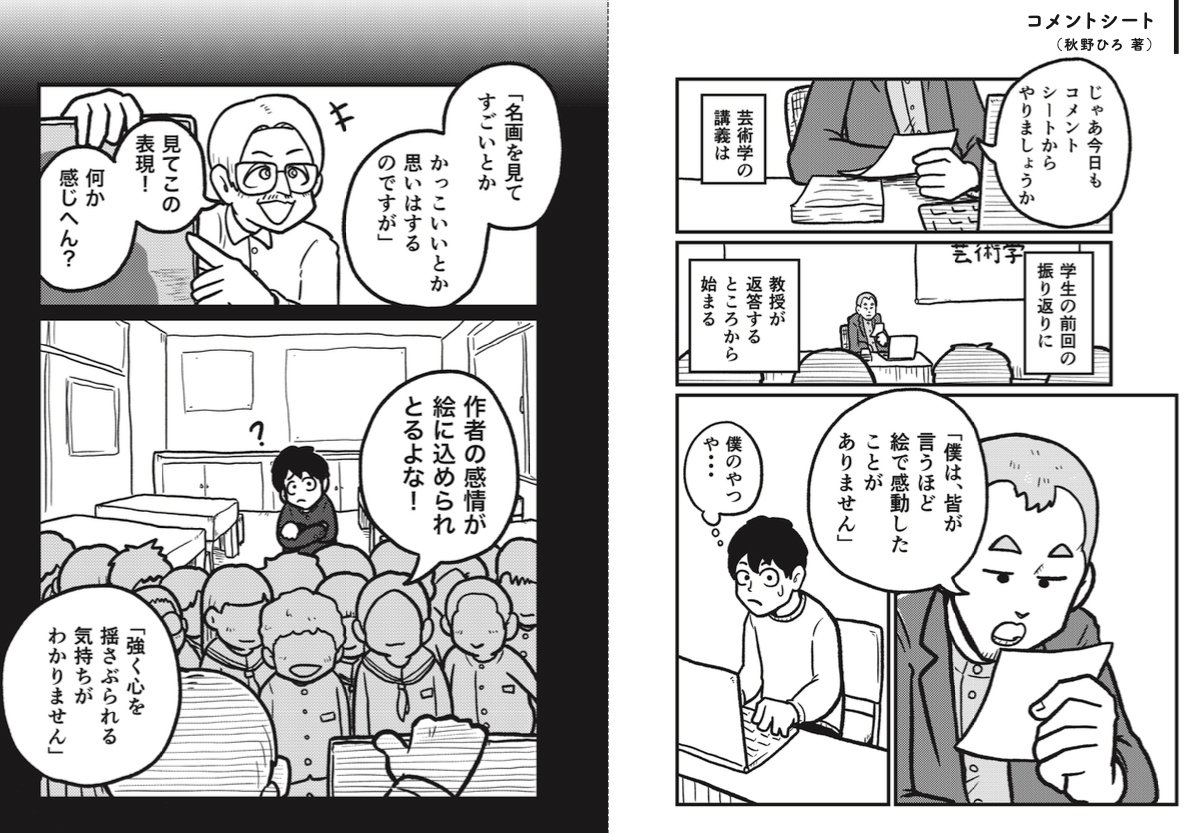

「コメントシート」(秋野ひろ著、同書より転載) 拡大画像表示

「コメントシート」(秋野ひろ著、同書より転載) 拡大画像表示

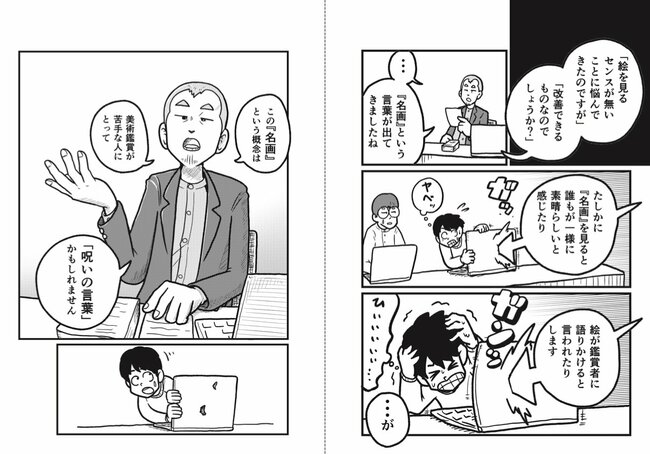

「コメントシート」(秋野ひろ著、同書より転載) 拡大画像表示

「コメントシート」(秋野ひろ著、同書より転載) 拡大画像表示

ワンパターンな褒め言葉の群れ

そこから逸脱したっていい

褒め言葉の少なさがもたらす弊害は、この漫画にも底流しているように私は思うのです。言われてみれば確かに、名画というものに対して、その褒め表現のバリエーションはあまりない気がする。

もちろん美術や美学の専門的な分野では、作品を評する多様な表現が蓄積されてきたのだろうけど、一般に教養というフォルダに入れられるような有名な芸術作品に対して、私たちが語れる言葉はおどろくほど少ない。

だからこそ作中に出てくる「絵が語りかけてくるようだ」とか「作者の感情が込められて」「心が揺さぶられる」という表現は、美術に疎い人でもどこかで聞いたことがあるようなクリシェとして、なじみがあるだろう。

褒め表現にバリエーションがないということは、必然的に同じような感想が並ぶことになる。だからもしそれ以外の感情を持ってしまった人がいれば、疎外感や負い目を感じてしまうかもしれない。

多様性がない場所では「それ以外」という感情はひとりぼっちだ。私と同じような人がいる可能性を消された世界で、そんな疎外感を持ちながらもなお芸術を志す人が、この作品で描かれている。

語れる言葉の選択肢が少ないと、人は怯んでしまう。本来いいことしかないはずの褒めるという行為の前でも、人は案外硬直してしまうのだ。そうして褒める世界が狭くなっていく。考えるほどに空恐ろしいことだが、ここでは先生の言葉が救いをもたらす。

「他人と同じ感想を抱けなかったことで、悩む必要は全く無い」。

「コメントシート」(秋野ひろ著、同書より転載)

「コメントシート」(秋野ひろ著、同書より転載)