当時、まだ戦後復興の途上にあった日本で、映画は庶民の娯楽の王様だった。映画産業の全盛期であり、永田にとっても絶頂期に近いタイミングである。永田は、映画の輸出で外貨を獲得し、戦後の経済発展に寄与しようと考えていた。そこで53年1月下旬から1カ月にわたって欧米を回り、映画業界関係者と折衝を行ったのだという。帰国後、いち早く誌上でその報告を行っている。英国、フランス、イタリア、米国で、満足な収穫があったと語っている。また、永田はその大言壮語ぶりから「永田ラッパ」との異名を取ったが、記事でも終戦から8年の日本と各国の戦後の状況を比べながら、日本の向かうべき方向についても一席ぶっている。

この後、永田のワンマン経営の下、大映は海外市場を意識した大作路線を突き進む。今でこそ日本は、アニメなどの映像作品や、ゲーム、音楽などのコンテンツ輸出で世界で一定の地位を築いているが、50年代にその発想を持ち、具体的に動くことで端緒をつくった功績は確かにあろう。しかし、前述したように永田の絶頂期はまさにこのころだった。娯楽の中心をテレビに奪われ、60年代半ばから映画産業が衰退する中、大映の経営は悪化。71年12月に大映は倒産してしまうのである。(週刊ダイヤモンド/ダイヤモンド・オンライン元編集長 深澤 献)

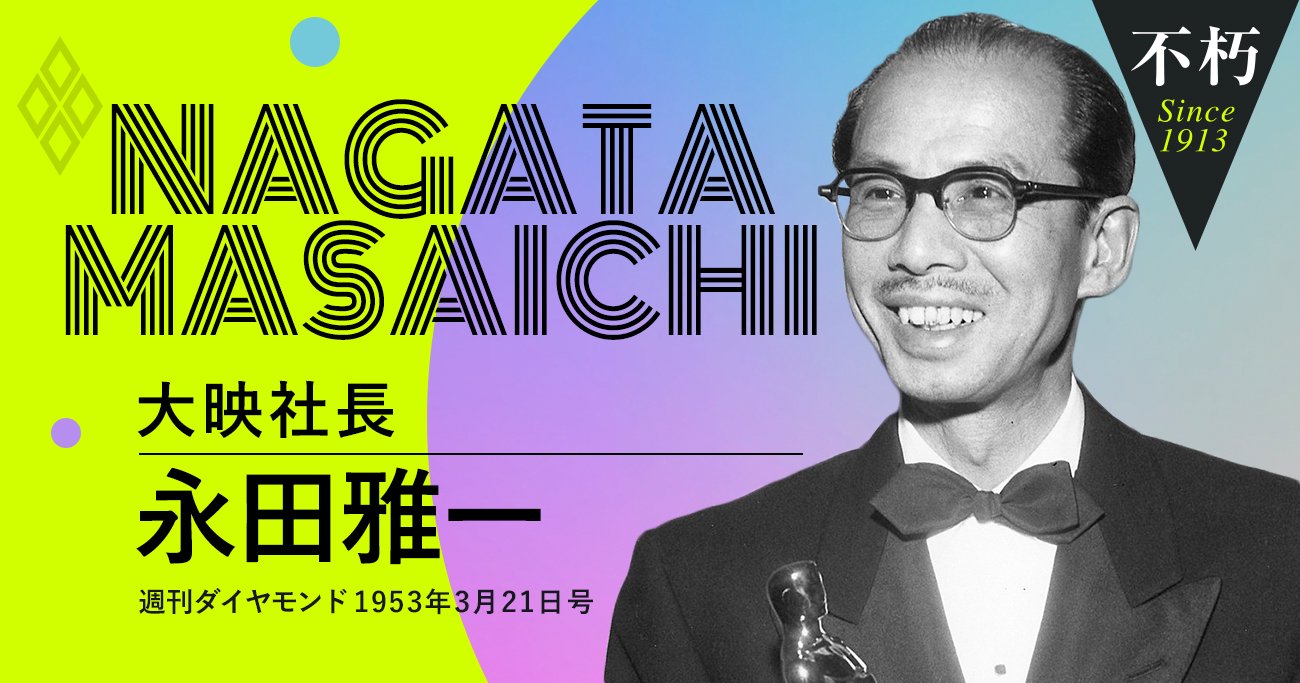

日本映画の外貨獲得

1年間たった85万ドル

1953年3月21日号より

1953年3月21日号より

今度、僕は、ヨーロッパから米国に回った。

目的は、日本映画の海外輸出ということであった。

なぜそういう決心をしたかというと、敗戦の結果、日本は小さな四つの島に閉じ込められてしまった。この中に8500万の人間が自給自足していけるかどうか、できるはずがない。

いわんや終戦以後、歴代内閣は党利党略に追われて、人口政策どころか、全くの野放し状態だ。移民問題にしても、人口調節問題にしても、何一つ手を付けていない。貿易立国だといってみても、資源に恵まれない日本は、海外から原料を買って、これに加工し、100の外貨を獲得しても、原材料に90%までかかるから、本当の日本のインカムは10%だ。

そこで私は、私なりに外貨獲得にまい進しようと決心したわけである。

ところがこの貧乏な国が、外国映画に支払うところの映画料金が1年に1200万ドル、日本人がいかに映画が好きとはいいながら外国映画に支払う1200万ドルを稼ごうと思えば、大変なことだ。この1200万ドルのうち600万ドルは現金――ドルで持っていかれる。残り600万ドルのうち、外国映画会社の稼いだ金に対する200%が日本政府のタックス(税)。その残りからさらにエクスペンス(経費)を引いて、残ったものが蓄積円。外国円であろうが、ドルであろうが、外国負債を持つということは日本経済に少なからぬ影響を及ぼす。その蓄積が積もり積もって何十億に上っている。それが闇資金になり極端にいえば闇政治資金になる。日本には今、映画製作会社が五つある。この5社が1年間に製作する劇映画の本数が220~230本である。その半分に相当する120~130本を、日系の米国人1世、2世、3世が30万いるハワイとアメリカ大陸。それから60~70万の日本人がいる南アメリカ、ブラジルに輸出している。

ところがこの120~130本の劇映画と何百本に上るニュース映画と20本の短篇映画を輸出して、1年間に、たった85万ドルの外貨を獲得しているにすぎない。

これは外貨獲得に違いないが、日本人同士の懐勘定だ。正常な外貨とは言い難い。

そこで、僕は深く決心するところあって、去る1月23日、欧米への旅に立ったのだ。31日前後の旅行であったが、相当な収穫であったと思う。まずそれを語ろう。