Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

2020年以降、主要国においてインフレが高進した。その理由として、予想インフレ率の上昇が挙げられることが多い。しかし、物価上昇の過程などを分析して、浮かび上がるのはインフレ予想ではない。物価を決定する真の要因を2回にわたり検証していく。前編では、要因を分析する前提として、日米欧の20年以降の物価動向を整理する。(日興リサーチセンター研究顧問 東京大学名誉教授 吉川 洋、日興リサーチセンター理事長 山口廣秀、日興リサーチセンター理事長室 前室長代理 阿部 將)

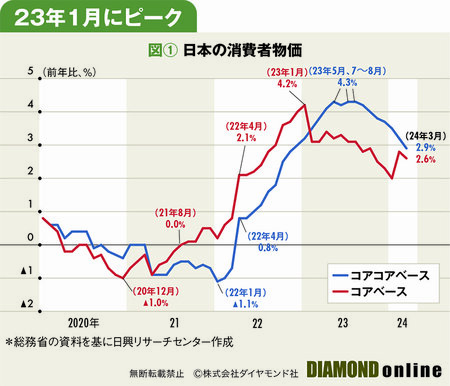

日本の消費者物価上昇率は

23年1月がピーク

日本経済は、1990年代初頭にバブルが崩壊して以来、30年の長きにわたりデフレ基調が続いてきた。この間、世界全体も低インフレの時代にあったが、それでも他の先進国ではモノやサービスの価格は年率2%程度上昇した。その結果、この30年で、米国や英国では物価が2倍、ドイツでも1.7倍になったが、日本では1.09倍とほぼ変わらない状況だ。

しかし2020年に、世界経済は低インフレから本格的なインフレの時代に転換した。日米欧の消費者物価の上昇率は、各国間で程度の差はあるものの、おおむね同時期に上昇に向かっている。

本稿では、物価の決定とインフレーションの発生について、前編で事実を整理し、後編で理論的な変遷を跡付けたあと、分析の基本的なフレームワークにつき考えることとしたい。

日本の生鮮食品を除くコアベースの消費者物価の動きを概観すると、20年末までは前年比のマイナス幅が緩やかに拡大したが、その後はマイナス幅縮小に転じ、21年8月には前年比はプラス圏にまで上昇した(下図参照)。

日本がデフレ基調を脱して「インフレ経済」に転換したのは、21年後半である。その後22年4月に前年比の上昇率は2%を超え、23年1月には4.2%までプラス幅が拡大した。

しかし、23年2月以降はプラス幅が縮小に向かい、24年3月時点では2.6%となっている。コアベースの消費者物価からエネルギー関連を除いたコアコアベースの消費者物価も、タイムラグを伴いつつ、ほぼ同様の動きを見せている。24年3月時点の上昇率は、コアベースを上回って2.9%となっている。

日本が「インフレ経済」に転換した契機と物価上昇の波及の過程を、次ページ以降検証していく。