非運輸事業への投資拡大で進む

鉄道事業者の「鉄道離れ」

鉄道事業は人件費、修繕費、減価償却費など、乗客の多寡にかかわらず変動が少ない固定費の割合が多い。利用者、少なくとも通勤定期利用のこれ以上の回復は望めない中で、鉄道の収支を改善するには損益分岐点を下げるしかない。そのため、各社は輸送力の適正化(減便)や、駅・運転業務の省力化など固定費の削減を進めている。

例えば、東武鉄道は決算に合わせて発表した「東武グループ中期経営計画2024~2027」の中で、2025年度末に北千住~北越谷間の各駅停車ワンマン化、大師線での自動運転、路線バスのレベル4自動運転を目指した実証運転の拡大や、2026年度末をめどにQR乗車券の導入と磁気乗車券の廃止など、意欲的な目標を掲げている。

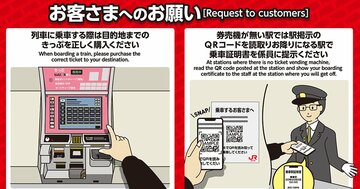

QR乗車券の導入については5月29日、東武鉄道や西武鉄道、JR東日本など鉄道事業者8社が連名で「将来にわたり出改札機器による鉄道サービスを提供していくため、磁気乗車券からQR乗車券へのシステム移行を順次実施」すると発表。

相互直通や乗り換えなど連絡運輸で関係する他の鉄道事業者とサービス面での調整を進めるとともに、8社以外の事業者とも、磁気乗車券の縮小と新システムへの移行を共同で検討していることを明かした。シームレス化が進む現代では、1社単独の取り組みには限度がある。今後も各社横断的な取り組みが次々と発表されるはずだ。

ただ前回の記事でも指摘したように、利用者を置き去りにして、鉄道事業者の都合だけで「改革」を進めてもうまくいかない。鉄道事業者が抱く将来への危機感と、コロナ禍以降の構造改革が結実した足元の好決算は矛盾するものではなく、むしろ表裏一体のものであるが、不便を強いておきながら利益をむさぼっていると受け取られては、利用者との信頼関係は崩壊するだろう。

鉄道に対する設備投資は、安全対策を除けば、合理化、省力化が中心で、今後は非運輸事業への投資がますます拡大する。これも一見すれば鉄道事業者の鉄道離れだが、どのような事業であれ、鉄道が中心にあるから成り立つものだ。

グループ経営の中で鉄道をどのように位置付けるのか、鉄道事業をどのように維持していくのか、投資家に対する発信だけでなく、利用者に向けたメッセージを聞いてみたい。