『百鬼園戦後日記』は昭和20年8月22日、つまり戦争が終って1週間たったところで始まる。

「水曜不出社。朝から曇。お天気が変るかと思っていると午後突然豪雨降りその後大あらしとなる。夕方を過ぎ夜に及びて未だやまず、今8時半也、時時大変な風玉が来る。電気が消えた。暫らく振りに蝋燭の明かりにて日記を書き続ける。こわいけれど空襲よりはいいだろう、……」

天候についてくわしい。この日ははなはだ殊勝だが、そのうち次第に、酒のことが多くなる。昭和21年2月9日には、「清酒5合新潮社ヨリ 清酒2合弱中川サンノ家ニテ飲ム ヰスキー大分(ヰスキートシテハ)右同 味醂2合弱中川サンより」とある。

酒への情熱も文学になる?

文豪・内田百閒の酔いどれ日記

次の日、「午後机の前に坐っている内に暫らく振りで結滞を感じた。午後中続き夕方に及ぶ。大した事は無いが矢張り昨日のヰスキー飲み過ぎの所為なる可し。……」となる。

2日後の2月12日は「午後こひ〔夫人〕市ヶ谷へ買い物に行き……町内の魚屋文野に門の外の屏際にて会いお酒1升手に入れる事にしたとの話也。……間も無く文野再来し清酒1升持って来てくれた。代金の外に御礼を20円与えたから270円也。実に有難い。夕一献す。夜は風の音喧し」である。

2月16日「……宮城の奥さん来。君の新婦を伴いたり。昨年暮の結婚にて来たのは今日が初めて也。麥酒2本持参す。生酒の詰めかえなれどもこないだ内から麥酒が飲み度くて堪らなかったところなれば忽ちその場で1本飲んでしまった。暫らく話して2人が帰った後又もう1本をあけて、これ亦すぐに飲み終わり。実にうまかった。……」

客からもらったビールを、その客の前で飲んだというのはすごい。読んでいてもその飲みっぷりが目にうかぶようである。

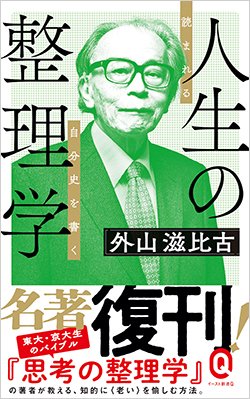

『人生の整理学 読まれる自分史を書く』(イースト・プレス)

『人生の整理学 読まれる自分史を書く』(イースト・プレス)外山滋比古 著

2月18日「昨夜の麥酒(筆者注:麥酒2本生麥酒1リットル弱をもらう)は一どきに飲んでしまった。暫らく振りに少し麥酒の酔を覚えたり……」

しばらくぶりというが、2日前にも飲んでいるのである。

もちろん、アルコールのことばかり記されているわけではないが、酒はこの日記を貫くモチーフである。純粋に酒を愛する心が、読者にもつたわって、飲めたとあれば、よかった。うまかった、とあれば、よかったと思うようになるから愉快である。

こういう情熱があれば、日記も文学になるということを百鬼園日記は教えてくれる。