回答のポイント:「売上を回復する」という目的を忘れない

異物混入の原因を分析して対策を立案するだけでなく、売上を回復する具体的なアクションまで言及しましょう。

以下が解答例です。

※ケ―ス面接の答えは1つに定まるものではありません。提案内容が皆さんの考えと大きく異なる場合もあると思いますが、その際は思考の深さや提案内容の具体性を見比べて自己評価してみてください。

クライアントの現状を想定し、取り組むべき方針を定める

私は、今回の異物混入問題について、消費者が購入した食品の中に異物が混入する事例が複数確認され、メディアを通じて全国的に注目を浴びているものと想像します。

そして、売上が減少した直接の原因は、クライアントや食品そのものに対する消費者からの信頼が損なわれ、購入数量が大きく減少したことにあると考えます。

すなわち、今回のケ―スは「消費者からの信頼をいかに取り戻すか」が本質的な課題ではないでしょうか。

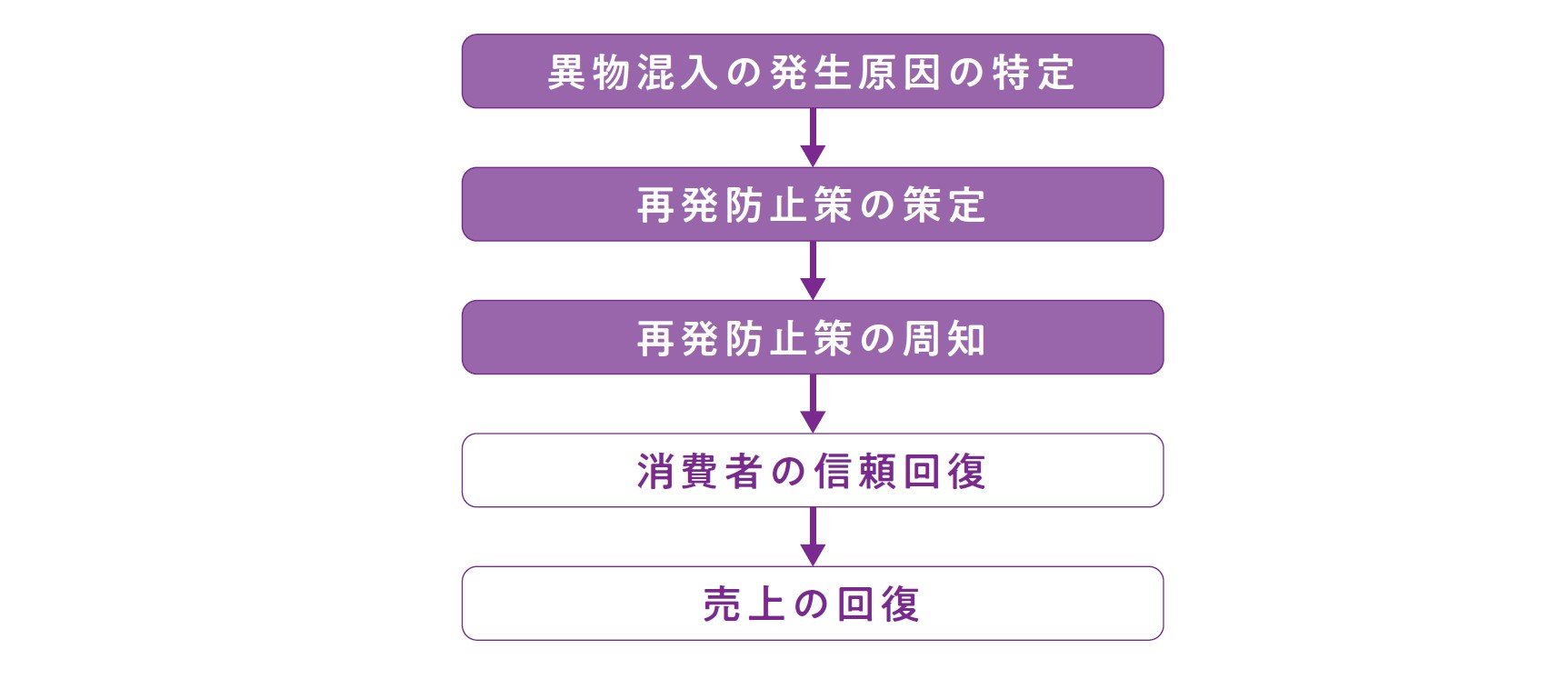

これから、次のようなステップをもとに検討していきます。

検討するための方針を決める

検討するための方針を決める

異物混入の原因を特定する

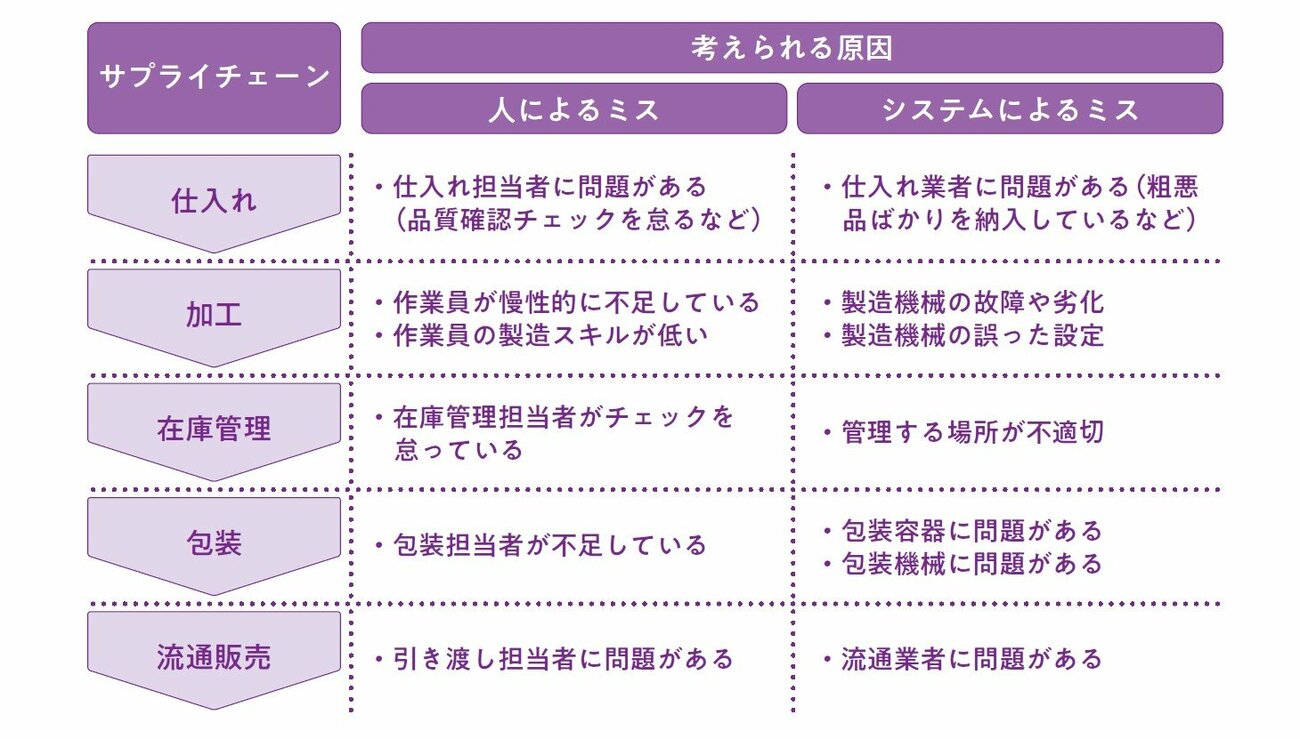

異物混入の原因については、食品を加工・販売するまでのサプライチェ―ンに注目し、「材料を仕入れて、食品を加工し、包装し、店頭で販売する」という一連のプロセスのどこで異物が混入したのかを特定したいと思います。

また、異物が混入する原因としては、「人によるミス」と「システムによるミス」の主に2つがあると考えました。

こうした考え方をもとに、想定される異物混入の原因を整理すると、図のようになります。

想定される異物混入の原因を整理する

想定される異物混入の原因を整理する

再発防止策を立案する

上記の各プロセスのどこで異物混入が発生したかは明言できないため、以下では、「加工」のプロセスにおいて異物混入が発生したと仮定し、再発防止策を検討します。

加工のプロセスで異物混入が発生する原因としては、次のようなものがありました。

【人によるミス】

・作業員が慢性的に不足している

・作業員の製造スキルが低い

【システムによるミス】

・製造機械の故障や劣化

・製造機械の誤った設定

そこで、これらの原因に対して次の再発防止策を提案します。

【提案する再発防止策】

・作業員のミスが発生した工程の増員

・作業マニュアルの整備や研修の徹底

・古い機械を新しいものに入れ替え

・製造機械の設定に関する総点検

売上回復までの道筋を示す

ここまで、異物混入の原因の特定とその再発防止策を検討してきました。

ただ、これだけでは今回のクライアントの要望である「売上の回復」にはつながりません。

つまり、その取り組みが消費者に周知されなければ信頼を回復できず、売上の回復にも至りません。

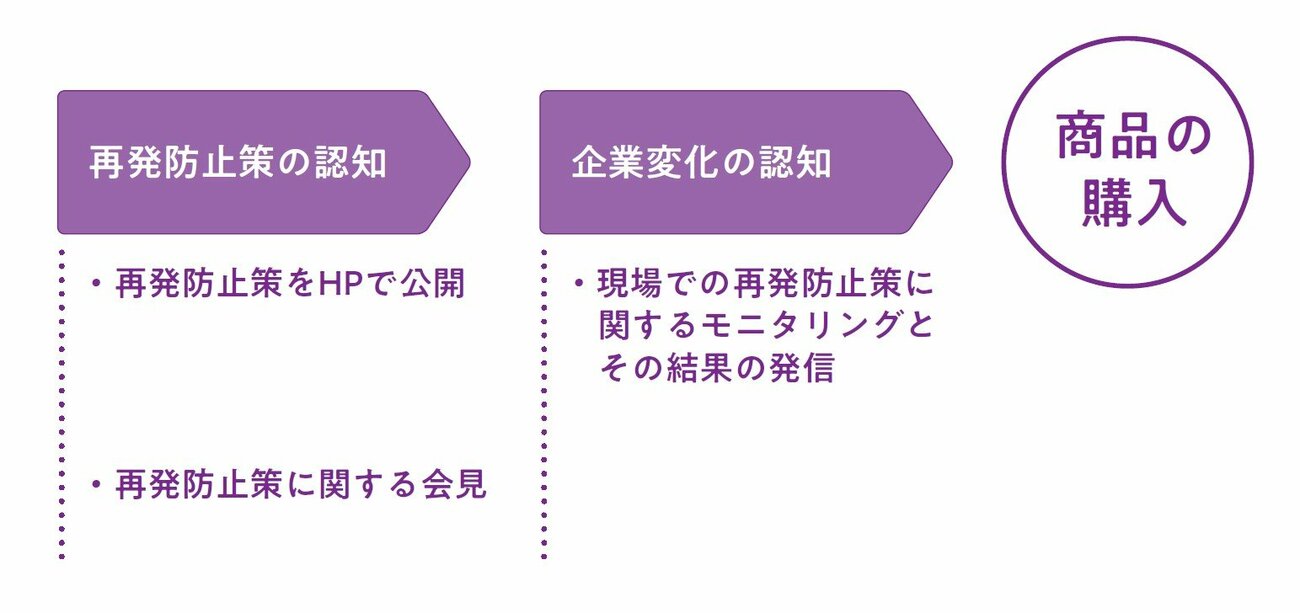

そこで最後に、今回の問題発生によって当該食品を購入しなくなった消費者が、また購入するようになるまでのステップを大きく2つに分け、ステップごとのクライアントのアクションについて検討しました。

実際のアクションは、図のようになります。

売上回復までの道筋を示す

売上回復までの道筋を示す

最初のステップは、「再発防止策の認知」です。

ここでは、先ほど立案した再発防止策を消費者に認知してもらうことに注力します。

具体的には、再発防止策をわかりやすく整理し、自社のホ―ムペ―ジはもちろん、各種メディアをとおして多くの消費者の目に触れるよう徹底します。

次のステップは、「企業変化の認知」です。

先ほどの再発防止策の認知は必要なステップであるものの、それだけでは当然のこととして受け止められるだけであり、企業が今回の問題を受けて大きく変化したことを明示する必要があります。

再発防止策の結果として、異物混入をはじめとした問題が発生していないことを常にモニタリングし、結果を消費者に発信し続けることが重要と考えます。

以上です。ありがとうございました。