いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ええところ、おしえて」

絵本作家、くすのきしげのりさんによる『ええところ』(Gakken)は大好きな絵本だ。

自分には「ええところ」(いいところ)がひとつもないと悩む小学1年生のあいちゃんが、親友のともちゃんに「ええところ」を見つけてもらうお話である。小学1年生の道徳の教科書にも採用されているらしい。

あいちゃんに「ええところ、おしえて」と言われたともちゃんは、一日考えて、あいちゃんの手はクラスで一番あったかいと伝える。ところがまわりの子が、どれどれ? 本当だ! と手を握りにきて、たくさん握っているうちにあいちゃんの手は冷たくなってしまった。

「あっというまにわたしのええところがなくなってしもた」とあいちゃんが泣きそうになっていると、ともちゃんは「もっとええところみつけたよ」と教えてくれる。

自分の手が冷たくなるまでみんなの手を握ってあげたあいちゃんは、やさしい。やさしいのが「ええところ」なんだ、と。

それを聞いたあいちゃんは、一生懸命ええところを探してくれたともちゃんこそやさしいと思うのだった。

この絵本を子どもたちに読み聞かせしていると、涙ぐみそうになる。こんなふうに、やさしい世界であってほしいなと思う。

まわりの人のいいところを見つけられるのは、素晴らしい美徳だ。子どもたちには、まわりの子のいいところをたくさん見つけられるようになってほしいし、自分自身もそうありたいと思っている。

ストイシズムにも「仲間の美徳を見つけることが喜びとなる」という教えがある。

ストア哲学者でありローマ皇帝でもあったマルクス・アウレリウスは、「喜びを感じたいなら、ともに生きている人の美徳について考えなさい」と説いている。

仲間に喜びを感じる

たとえばある人の活動的なところ、別の誰かの謙虚なところ、第三の誰かの寛容なところ、第四の誰かのよい性質というように。

ともに生きている人の日ごろの行いに多くの美徳が見受けられることほど喜ばしいことはなく、それは多く見られれば見られるほどよい。

だからこそ、そうした美徳をつねに心に留めておくようにしなければならない。(マルクス・アウレリウス『自省録』)

――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より

この言葉を読んで、『ええところ』を読んだときにも近いあたたかい気持ちになった。

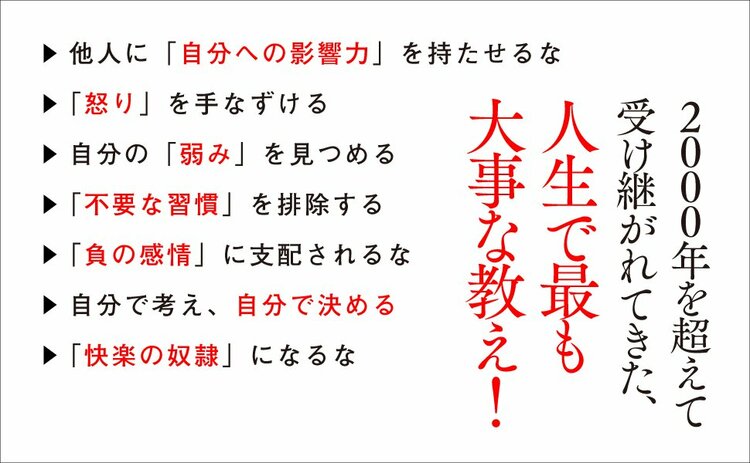

ただし、ストイシズムはストイックの語源となっていることからもわかるとおり、自分を律して人格を高めようとする厳しいところがある。たんに「まわりの人のいいところを見つけようね」という話ではない。

自己中心的な思考に陥らず、まわりの人に思いやりを持ち、人格を高めていくために、仲間の美徳を見つけて喜ぶように言っているのである。

まわりの人の美徳に目を向けると、自然に感謝とリスペクトの気持ちが湧く。そうなると謙虚な思いが湧き、傲慢な考え方が影を潜めるようになるだろう。

人に好かれる人は自然とこれができている。自分がまわりのいいところを見つけ、敬意を持って接する。それが決め手となり、まわりからも好かれるし敬意を持たれるのだ。

人のためにも、自分のためにも、ますます積極的に「いいところ」を見つけていきたいと思う。

(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)