人件費・物価高騰・過大負債

金利上昇も加わりゾンビ企業爆増

船井電機の子会社は31社。債権者数は524に上り、このうち大半が取引先企業とみられる。債務超過で取り立て困難な債権額は469億円もある。大手信用調査会社の幹部は「これから連鎖倒産が起きる可能性は十分ある」と警鐘を鳴らす。

知名度が高い船井電機の破産をきっかけに国内で倒産への危機感が高まっている。名門企業も決して蚊帳の外ではない。例えば日産自動車は経営が窮地に立たされている。同社の24年4~9月期の営業利益は前年同期比90.2%減の329億円。25年3月期の通期業績予想も2度目の下方修正を強いられた。

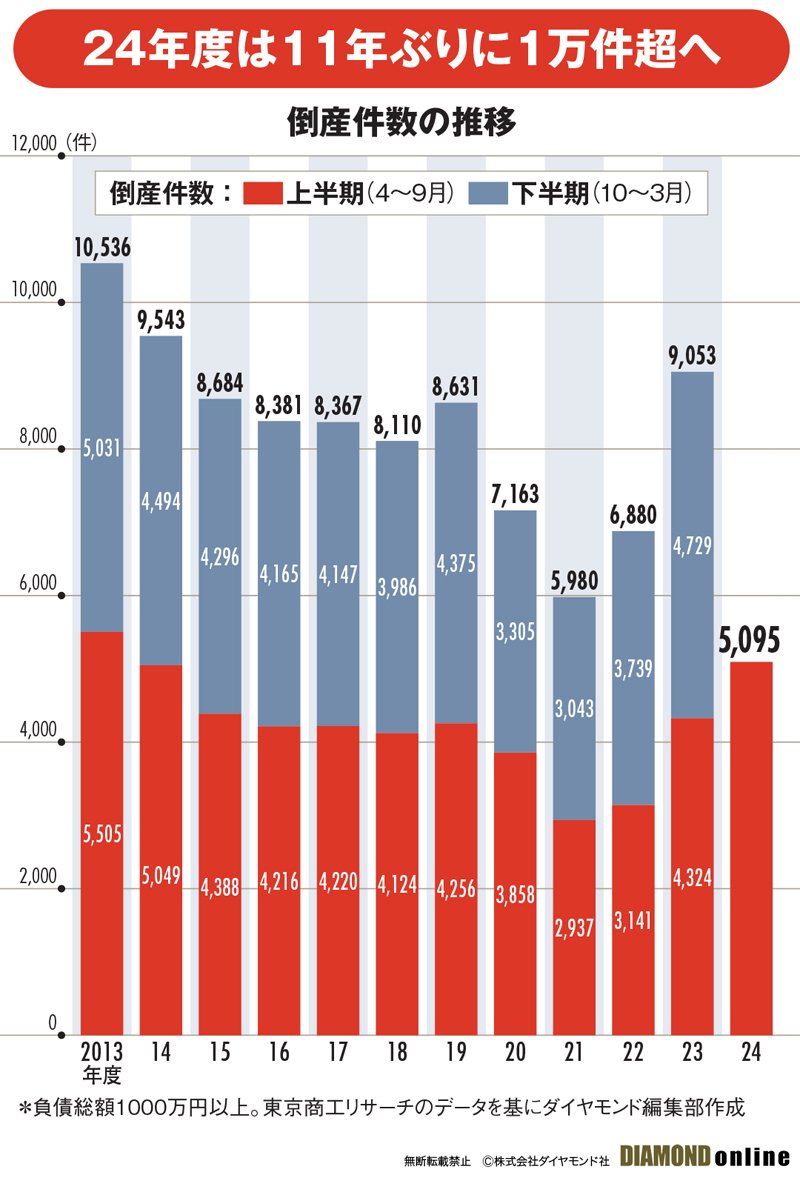

実際足元で倒産は急増している。今年度上半期の全国の企業倒産件数(負債総額1000万円以上)は5095件で、10年ぶりに5000件を超えた。東京商工リサーチによると、10月の倒産件数も前年同月比で14.6%増の909件と高水準が続く。24年度の倒産件数は、13年度以来11年ぶりに1万件を突破する勢いとなっている

人件費高騰に加え、物価高による原材料費などコスト増が続き、販売価格に転嫁できずに経営破綻に追い込まれる企業が相次いでいる。帝国データバンクによると、24年度は人手不足倒産と物価高倒産の件数がそれぞれ過去最高ペース。企業の価格転嫁率が44.9%にとどまっている(費用が100円上昇しても44.9円しか販売価格に反映できず、残りを企業側が負担する状態。数値は7月時点の全国平均)要因は大きく、企業の1割強は全く価格転嫁できていない。

来年度はさらに倒産が爆増する。新型コロナウイルスの感染拡大対策として、企業の資金繰りを支えた実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の大盤振る舞い。それは副作用として、収益力が乏しいのに過剰な負債を抱えた〝ゾンビ企業〟を猛烈に増やした。帝国データバンクの試算では、ゾンビ企業数は22年度の段階で25.1万社に上る。コロナ禍前の18年度と比べ約7割も増加している。

恐ろしいのは22年度当時、日本銀行がまだマイナス金利政策を堅持していたことだ。今後到来する金利上昇局面は、こうしたゾンビ企業に追い打ちを掛ける。来る25年度は、収益基盤がさらに傷んだ企業の資金調達が難航し、倒産予備軍の数は一層膨らむ。コロナ禍後、融資先企業の粉飾が多発していることもあり、金融庁は金融機関の甘い融資姿勢を問題視し始めている。ゾンビ企業の多くにメスが入るのは不可避である。

そうなれば破産した船井電機のグループ企業や取引先が脅かされているように、倒産が倒産を呼ぶ「倒産ドミノ」勃発の可能性は高まっていく。今こそ、経営リスクの高い企業を見分けることが重要な時期になっているのだ。