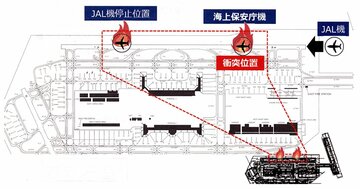

2024年の1月2日に発生した海上保安庁機とJAL機の衝突事故 Photo:JIJI

2024年の1月2日に発生した海上保安庁機とJAL機の衝突事故 Photo:JIJI

2024年の1月2日に発生した海上保安庁機とJAL機の衝突事故は、羽田空港の安全体制に大きな欠陥があることを明らかにした。国土交通省を中心に再発防止体制を再構築している中、いまだに大きな穴であり続けているのが羽田空港の「救急体制」である。小池百合子都知事は再選公約に「首都防衛」を掲げたが羽田空港では大事故が起きたばかりなのに現実はお粗末なままだ。その実態をレポートする。(フリージャーナリスト 赤石晋一郎)

成田空港のドクターヘリ体制などに比べ

羽田の救急体制の「不備」は放置できないレベル

2024年10月24日、曇り空の羽田空港。この日は「東京国際空港航空機事故消火救難総合訓練(以下、羽田事故訓練)」が行われていた。国土交通省航空局、東京都をはじめとする公共機関や民間企業などの96機関が参加した大規模訓練だったが、関係者の間では不穏な空気が広がっていた。

「ドクターヘリが参加をドタキャンしたらしい」

今年の羽田事故訓練の目玉の一つとされていたのが、東京都・ドクターヘリが訓練初参加することとされていた。ドクターヘリとは、医師や看護師を乗せて傷病者の元へ向かう、医療機器や医薬品を装備した救急医療用ヘリコプターのこと。

筆者が入手した羽田事故訓練の「実施要項」を見ても、東京都ドクターヘリの参加ありきで各種計画が組み立てられていたことがわかる。しかし、その機体が羽田空港に姿を現すことはなかった――。

なぜ東京都ドクターヘリは訓練に背を向けたのか。その背景を探る前に、24年度の羽田事故訓練の「重要性」について振り返ってみたい。

24年1月2日に発生した海上保安庁機とJAL(日本航空)機の衝突事故――、爆音とオレンジ色の炎に包まれた映像が日本中を震撼させたことを記憶している人も多いだろう。乗務員の誘導により搭乗者全員が脱出に成功した一方で、海保機には6人が搭乗しており、衝突により機長以外の5人が死亡、機長が重傷を負うという痛ましい被害が出た。

今回の訓練は、海保機とJAL機の衝突事故を受け「安全体制の確立」が急務とされている中で行われたものだったのである。

1月2日の事故で大きな問題点として浮上したのが、救急体制の穴である。

「事故当日、救急車が現着したのが18時26分ごろ。海保機から脱出したものの全身に大やけどを負った海保機長は重傷だった。救急搬送が必要とされた海保機長は自力で歩き救急車に収容されるが、問題はここからだった。緊急搬送すべきところで救急車がすぐに発進できなかったのです」(羽田空港医療関係者)

内部文書である「羽田空港航空機衝突事故医療救護活動報告」によると、海保機長を乗せた救急車が出発したのは19時30分すぎ。つまり重症患者がいたにもかかわらず、救急車の到着から出発まで1時間、事故発生から患者の搬送開始までで見ると1時間半以上がかかっており、明らかに遅い。

海保機長が救急救命センターを持つ東邦大学医療センター大森病院に到着したのは、さらにその後なのである。

次ページでは事故当日の緊急対応のお粗末な実態や、その後も救急体制の大きな穴がふさがっていないことを明らかにする。なぜ、羽田空港は、海外で「サバイバルエアポート」と評されているのか。