書けなかったことに

意味と真実が在る

父は心に戦争という闇を抱えていた。この「闇」という言葉さえ、300体の焼死体の前では、無力な気がしてならない。つまり、表現者としては、逃げの言葉だろう。13歳の父が抱え込んだものは、闇ではなかった気もする。そんな単純な言葉では、言い尽くせないようなもの。

では、なんだったのか。

父が抱えていたものはおそらく、この私にも引き継がれているはずだ。望むと望まざるにかかわらず、遺伝子のひとつとして。

それはどんな遺伝子なのか。わからない、今はまだ。

この作品を書き上げる頃にはうっすらと、見えてくるのかもしれないし、来ないのかもしれない。それでいい。簡単に結論が出るようなことは、書かれなくてもいいのだ。作家が書こうとして、書けなかったこと、書かれなかったことの方にこそ意味がある。真実はそこにこそ在る。今の私は、そう思っている。

アメリカ軍が空襲で

古き良き町を壊してしまった

たまたま、ゆうべ読んでいた『夜』という作品の中にこんな文章を発見して、私は唸りながら線を引っ張った。

作者は、エリ・ヴィーゼル。アウシュヴィッツから生還した、ホロコーストの生き残りである。当時のヴィーゼルと父の年齢は、ふたつしか違わない。

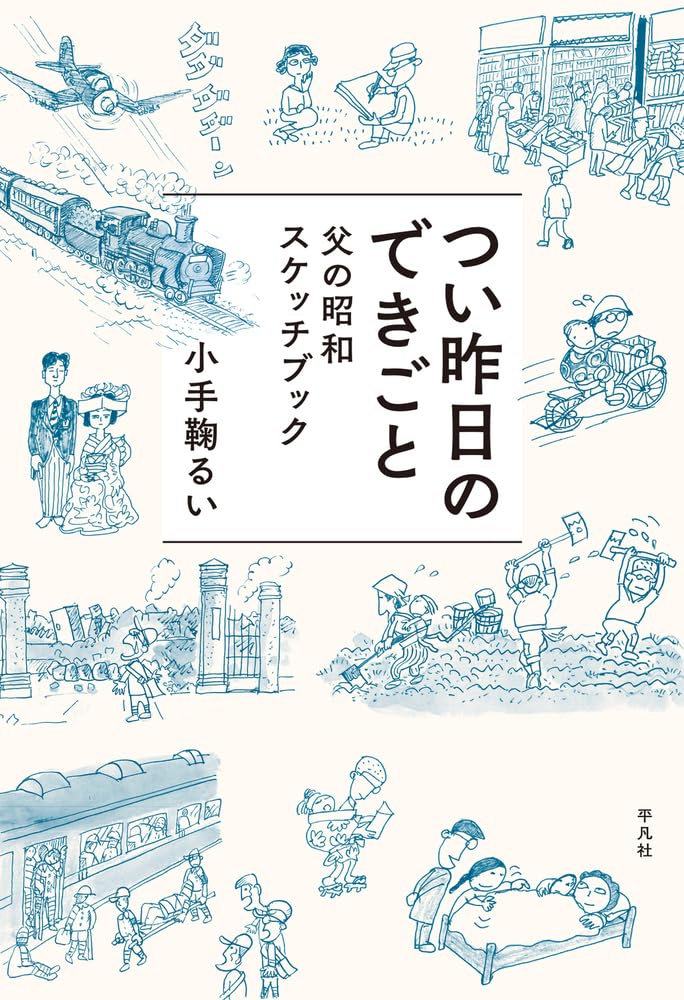

『つい昨日のできごと: 父の昭和スケッチブック』(小手鞠るい、平凡社)

『つい昨日のできごと: 父の昭和スケッチブック』(小手鞠るい、平凡社)

ちなみに、岡山駅の貨物倉庫があった場所には現在、全国チェーンの大型ホテルがそびえ立っている。私たちも何度も泊まったことがある。決して魂のないホテルではない。今回の帰国時にも、ホテルの2階にある和食店や中国料理店で、友人や仕事仲間たちと食事をした。

食事をしているときには、私は思い出しもしなかった。自分が今、楽しく食べたり飲んだりしている、同じこの場所で、父がかつて黒焦げの遺体を目にして「地獄図に大ショック」を受けたことなど。

ただ、この年の帰省中、駅周辺と桃太郎通りにはなぜ魂がないのか、私なりの答えを得たと思った。それは、アメリカ軍が空襲で、古き良き町を徹底的に壊してしまったせいだったのだ。