父は、個性豊かで気難しい主役を安心させられる数少ない役者で、主役の動きを決して邪魔せず、横で微笑んでいた。そして相手が芝居をやりやすいよう、相手を際立たせるような絶妙な演技をした。普通なら、最後の局面で相乗りして自分の手柄にしたいところを、一歩引いて、しかもそのまま消え入るのではなく、存在感を小粋に残す。それこそが父の技術であり、最大の魅力でもあった。

そして、父が映されるシーンでのアップショットは、時間が短くともユニークな説得力にあふれていた。父は、そんな面白みのある演技で作品をきっちり引き締める、唯一無二の役者だった。

否応なく人を魅了する

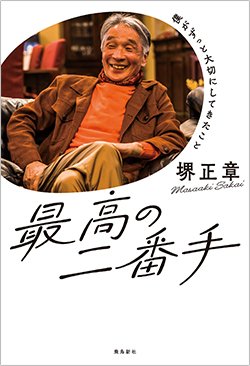

「最高の二番手」

野球でたとえるなら、ベースを持たない遊撃手としてのショートのようなものだ。俊敏で臨機応変、豊かな瞬発力でいるべき場所に存在し、「にぎやかさを醸すならこの人に任せよ」という安心感をみんなに与えた。だから、御大それぞれから信頼され、たったひとり、どちらの映画にも同時に出演できたのだ。

父は常に7、8冊の台本を抱え、何本もの映画を掛け持ちしていた。役者は特定の配給会社専属であるのが当たり前だった時代にもかかわらず、一時期は東映のみならず、大映、松竹の映画にも出ていたほどである。

本音を言えば、父にはもっともっと上に行ってほしいという気持ちが僕にはあった。たまには主役を張ったっていいじゃないか、と。けれど、父は誰になんて言われようと、自分のポジションを死守して、決してそこからはみ出していかなかった。今ならわかる。父は“粋”な人だったのだ。

『最高の二番手』(飛鳥新社)

『最高の二番手』(飛鳥新社)堺 正章 著

「駿ちゃんの悪口は、誰からも聞いたことがない」

父が亡くなったとき、そんなふうに何人からも言われた。考えてみれば、昭和の高度成長期における百鬼夜行の芸能の世界で、そんなふうに生き残り続けるのは、並大抵のことではなかったはずだ。父はきっと、多くの人と関わりながら、誰に対しても敬意を持ち、謙虚に接していたのだろう。

人格者、というのとも違う。単に演じることが心底好きで、きっと芝居さえできればどんな場所でも、誰が相手でもよかったのだ。だから、命をかけて「居て居ぬふり」ができたのだろうし、その立ち位置から否応なく人を魅了する魔力を持ってもいたのだ。まさに「最高の二番手」だ。

他界した浅草の喜劇人を偲んで浅草寺内に建立された「喜劇人の碑」には、堺駿二の名も刻まれている。そんな父のことは、一生超えられない。