経営者育成や組織開発の

投資が不足する日本企業

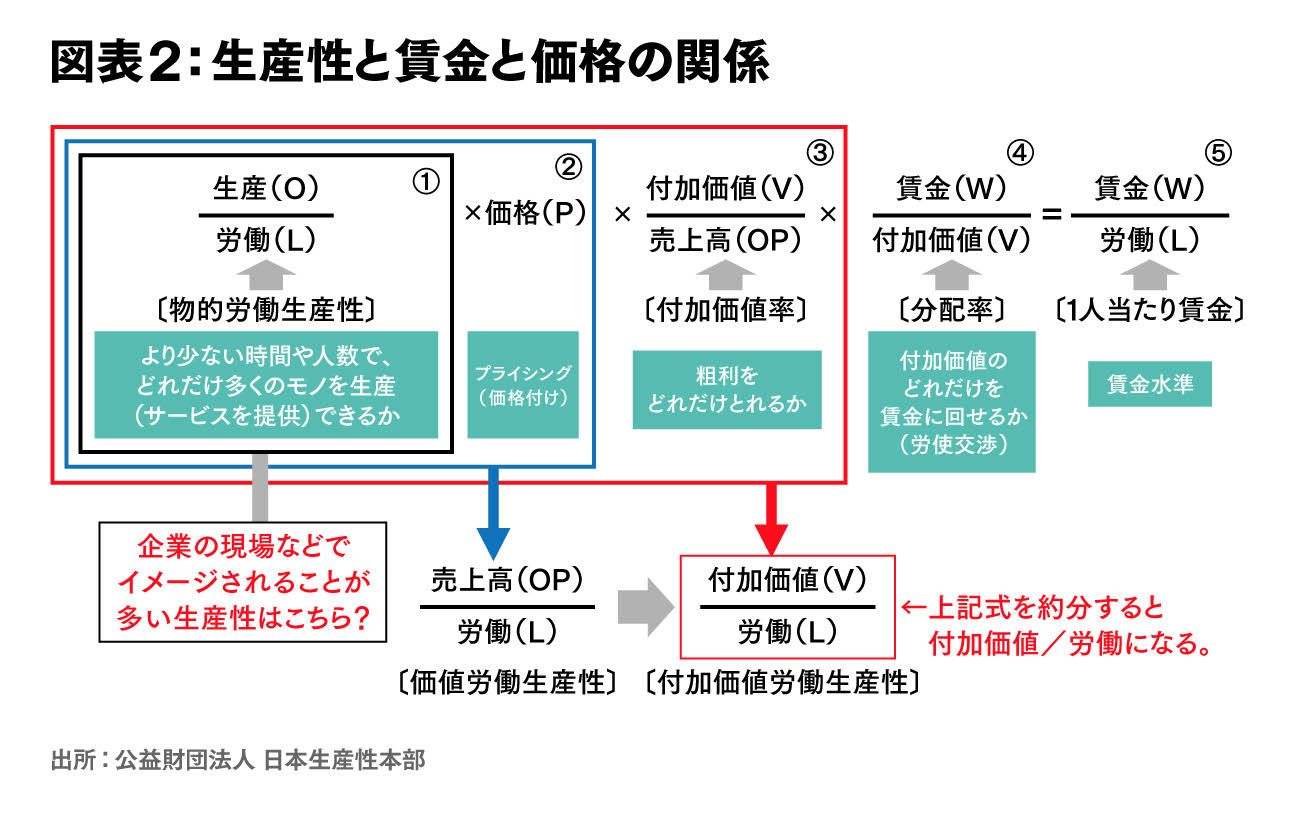

また、日本企業の人材研修において欧米企業に比べて劣るのが、経営者(マネジメント層)への育成投資です。この違いが、冒頭(連載1回目)にお話した生産性の計算式を分解した際の、図表2(再掲)の黒い囲み部分と赤い囲み部分の数値の差につながっていると考えられます。

繰り返しになりますが、黒い囲み部分の「物的労働生産性」の段階は国際的にも優位にあると認識されているにもかかわらず、プライシング(値付け)や収益性を考える戦略面で劣ってしまう。つまり、マネジメント層の段階において世界比較で劣位にあるのです。

外国企業、特に私が調査を行った米国企業では、マネジメント層に対する教育投資が日本企業よりずっと厚くなっています。

そうしたリーダーを育成する教育は、一般社員研修とは違い、コーチングと呼ばれるようなマンツーマン研修になっていることが多く、経営層の個々人に欠けた部分を見極め、不足分を補うトレーニングを実施するのです。そして、一定期間後にその教育投資効果を測り、さらに弱い部分を補う研修を行います。

いわばオーダーメイドの家庭教師のような形になっているわけですが、そうすると必然的に費用も非常に高額になるわけです。

もちろん、このような取り組みは日本でも導入されるようになってきています。企業のパフォーマンスは、経営能力によって大きく左右されるわけですから、人への投資といっても誰にどのくらい投資をするのかという視点でいえば、日本企業でもこれから力をさらに入れていくべき領域ではないかと考えられます。

さらに言えば、人への投資は話題になっている半面、組織への投資(組織開発)に対する関心は低いのが日本企業の現状ではないでしょうか。働く人がいきいきと仕事をして、高いパフォーマンスを実現するには、それを可能にする組織づくり(組織開発)が必要です。

そのためには、多様な従業員を集団としてまとめることが重要で、組織文化や企業理念、パーパス等の共有といった取り組みが有効です。従業員がいきいきと働いて、働くことに満足している職場環境にしていくことも欠かせません。このような取り組みは、国際的に見て低いといわれている日本のワークエンゲージメントの改善にもつながるでしょう。

日本企業はこのような組織開発への投資が相対的に少ないといわれていますが、逆にいえばこのような部分が改善できれば、組織のパフォーマンスや生産性の改善につながるという余地がまだまだあるということではないでしょうか。(了)