ピュリッツァー賞を4度受賞し、1961年のジョン・F・ケネディ大統領就任式で詩を朗読したアメリカの国民的詩人ロバート・フロスト(1874〜1963年)は、こんな格言を遺している。

The best way out is always through.

抜け出すための最良の方法は、

常にやり抜くことだ。

サントリーホールディングスの創業者・鳥井信治郎氏の口癖であり、サントリーの創業精神でもある「やってみなはれ」も、このフロストの名言に通底している。単に挑戦を奨励しているのではなく、そこには困難に直面しても諦めたり逃げたりせずに、成功するまで「やり抜く」という意味が込められているからだ。今回のインタビューに登場するサントリーホールディングスの新浪剛史会長自身も、この「やってみなはれ」の精神で、激動の10年をやり抜いてきた。

2014年10月、新浪氏は創業家以外から初めてサントリーグループの社長に就任すると、会長の佐治信忠氏から1兆6500億円もの巨費を投じて買収した米国蒸溜酒大手・ビームのPMI(買収後の経営統合)という社運を賭けたプロジェクトを託された。

企業文化も商習慣も大きく異なる両社の経営統合は極めて困難と思われたが、新浪氏は持ち前のリーダーシップと徹底した現場主義経営を実践。創業者の精神である「お客様のための品質のよいものづくり」を原点とした「All for the Quality」というサントリー品質方針をはじめ、サントリーイズムを旧ビームにも浸透させることに成功した。新浪氏は、「厳しい挑戦の連続であったが、5年の歳月をかけ、ビームの企業価値を買収時の約3倍に当たる5兆円を超える規模にまで引き上げることができた」と振り返る。

さらに買収から10年の節目となる2024年4月には、同社の社名を「サントリーグローバルスピリッツ」に変更した。1795年創業の老舗企業からビームという名前が消えることになったが、ビーム創業家および現場の理解が得られただけでなく、「後戻りしない」との意味を込めて改名に踏み切ったという。まさにこの社名変更は、困難なPMIをやり抜いた証といえるのではないだろうか。少なくともサントリーのビーム買収は、日本の消費財メーカーの海外買収において稀有な成功事例となったことは間違いない。

この10年でサントリーグループも大きく成長した。売上高は2倍に、営業利益は2.5倍に増えている。また、2022年には海外売上比率も50%を超え、営業利益では60%超となった。世界のマーケットを視野に入れた新浪氏は、「RTD(レディ・トゥ・ドリンク)で金メダルを獲る」ことを宣言。缶入りアルコール飲料・RTD市場において、世界一を目指すと意欲を示す。

一方で、同社は売上高3兆円を超す大企業でありながら、非上場を貫く企業でもある。その強みも活かし、食品、酒類、ウエルネスなどの多様な事業を展開。そのうえで、世界で4万人超の従業員が企業理念の下で融合する「ONE SUNTORY, One Family」のグローバル経営を実装してきた。

そして今年(2025年)3月、サントリーグループの上昇軌道を最前線で描いてきた新浪氏は会長に就任し、社長のバトンを創業家出身の鳥井信宏氏に託した。新浪氏はいま何を思うのか。社長としてやり抜いたこと、やり残したこと、会長としてやり抜きたいことは──。みずから「やってみなはれ」を体現してきた新浪氏の、飽くなき挑戦心と探求心を強く感じるロングインタビューとなった。

10年目の節目における

社長交代という決断

編集部(以下青文字):2024年12月、新浪さんは社長のバトンを鳥井信宏副社長(当時)に渡し、代表権のある会長に就任する決断をされました。「創業家への大政奉還」と評する声もありましたが、このタイミングでの社長交代の意図、そして今後の体制や役割分担について教えてください。

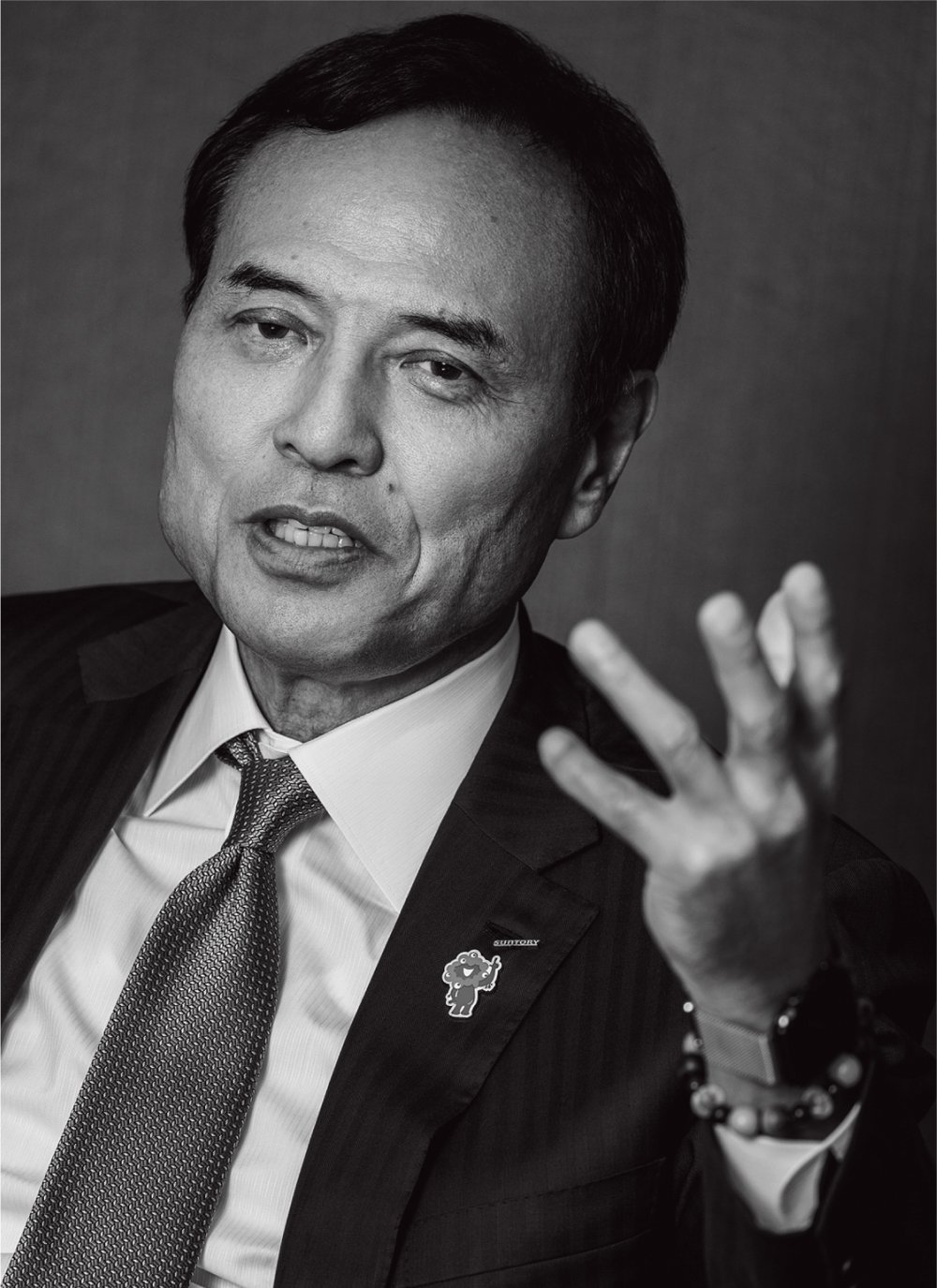

サントリーホールディングス 代表取締役会長

サントリーホールディングス 代表取締役会長新浪剛史

TAKESHI NIINAMI 1981年三菱商事入社。1991年ハーバード・ビジネス・スクールにて経営学修士(MBA)を取得。1995年ソデックスコーポレーション(現LEOC)代表取締役、2002年ローソン取締役社長を経て、2014年よりサントリーホールディングス 代表取締役社長。2025年3月に同社代表取締役会長。2023年4月より経済同友会代表幹事を務める。2014年以来、経済財政諮問会議議員、2015年以来、世界経済フォーラムのインターナショナル・ビジネス・カウンシル・メンバー、アメリカ外交問題評議会メンバー、地政学で世界の学者と経済人の集まりである三極委員会アジア太平洋委員長、アジアのトップビジネスリーダーの集まりであるAsia Business Council Chairmanなどを務める。

新浪(以下略):このタイミングでの交代には、大きく2つの理由があります。一つは10年という節目を迎えたこと。そしてもう一つは、この2年間、副社長の鳥井と一緒に仕事をしてきた中で、「安心して任せられる」という確信が持てたことです。実は社長就任時に会長の佐治信忠からは、「鳥井信宏を次期社長として育ててほしい」と託されていました。これまで副社長を務めてきた鳥井は国内のビール事業をはじめとした難しい課題に挑んでいましたが、特にこの2年間は店舗や工場など国内の現場を精力的に回っていましたね。現場と一体になって着実に成果を出し続けてきたこともあり、「10年の節目なので、ぜひ鳥井副社長にバトンタッチをしたい」と私から会長の佐治に社長交代を申し出ました。そして、佐治からはこれだけ大きくなったサントリーゆえ、今後とも佐治とやってきたように二人三脚で執行していってもらいたいとなりました。

メディアからは「創業家への大政奉還」などと言われますが、創業家出身者だからといって社長が務まるかというと、けっしてそうはいきません。経営ってそんなに甘いものじゃないですから。少なくとも鳥井はこの2年、酒類事業で着実に業績を上げてきたからこそ社長になれるのです。

今後は現会長の佐治と私による2人の会長体制となりますが、役割も明確にしています。佐治は取締役会議長としてグループ経営におけるガバナンス推進を担い、必要に応じて大所高所から執行の助言を行います。私は執行サイドの会長という位置付けで、社長と会長である私とで二人三脚で舵取りをしていきます。それはこれまで佐治と私がやってきたことであって、特段新しい試みではありません。

サントリーは過去から二人三脚というやり方が経営に深く根付いているように思います。今後は、鳥井が代表取締役社長としてグループ全体の経営の指揮を執り、私は鳥井の経営手腕が存分に発揮されるよう、経営の全面的な支援を行っていきます。鳥井は引き続きサントリーの社長も務め、国内酒類事業の盤石化と売上収益の向上、そしていっそうの収益力強化を図っていく。私は、主にグローバルの活動においてリーダーシップを発揮していきます。消費財メーカーでは初めてとなる「日本発の真のグローバルカンパニー」という共通の目標を胸に、鳥井と私の二人三脚で、これからのサントリーグループを、さらなる高みに引き上げていきたいと思います。

この10年間の実績としてグループの売上げを2倍に、営業利益を2.5倍に伸ばすことができました。売上収益の海外比率は50%超に達しています。これは企業統合、パートナーシップ構築、新しい取り組みを一緒に取り組んでくれたグループ社員一人ひとりの努力の賜物です。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)