昨秋(2024年)の衆議院議員選挙で少数与党政権となった日本、再びトランプ大統領が政権を奪取した米国、先行きの政策不確実性が強まるドイツ・フランス、政権交代の可能性が強まる韓国……。世界レベルの政治的変革を伴いつつ、より大きなうねりとなって私たちの眼前に迫っている。

2022年10月に設立したPwC Intelligenceは、2024年4月に第1弾『経営に新たな視点をもたらす「統合知」の時代』(ダイヤモンド社)を上梓した。続く今回の第2弾『世界の「分断」から考える 日本企業 変貌するアジアでの役割と挑戦』では、アジアをテーマに「統合知」の実践を試みた。第1弾のなかで強調した、複数の専門領域からの視点を「統合知」として意思決定に役立てていくことの重要性は、ますます強まっていると言える。

本連載の第2回は、書籍『世界の「分断」から考える 日本企業 変貌するアジアでの役割と挑戦』の「第1章 歴史と変化から考える中国市場の今後のあり方」および「第2章 インドで試される日本企業のグローバルサウスへの向き合い方」より抜粋し、お伝えする。

慎重になる外資系企業の「対中投資」スタンス

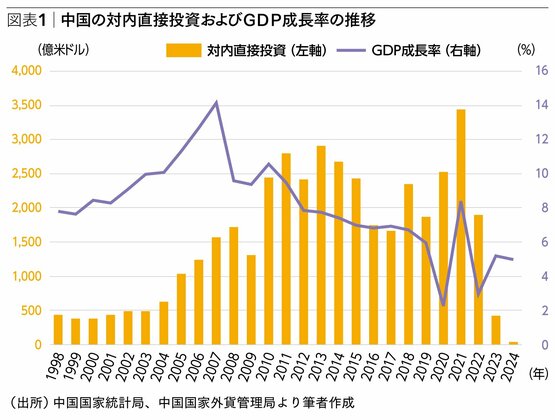

近年、外資系企業のなかでは中国事業の先行きに対して慎重なスタンスを取る向きが強くなってきており、「中国離れ」が進展している様子がうかがえる(図表1)。特に2024年には対内直接投資が前年比大幅減少を余儀なくされ

日本貿易振興機構(ジェトロ)の「2024年度海外進出日系企業実態調査」で「今後の事業展開」について、中国で「拡大」と回答した日本企業は21.7%と、2007年度調査以降、過去最低の水準となった。また、在中国の米国商工会議所が実施した「2024 China Business Climate Survey」では、米企業にとって中国を「最優先」とする割合は16%と過去最低となっている。さらに在中国EU商工会議所が実施した「Business Confidence Survey 2024」では、中国を将来「最優先」とする企業の割合は13%にとどまるなど、日米欧の各企業にとっての中国の優先順位は低下しており、中国に対する投資スタンスは足元で慎重になっている。

習近平政権が「国家安全」を重視しつつ、外資系企業による投資活動をコントロールし、「中国式現代化」の実現に資する外資系企業の誘致を模索する場合、「脱中国」や「チャイナプラスワン」の傾向がより強まる可能性もあり、今後政府当局の思惑どおりに中国の対内直接投資が増加基調に転じることは、容易には期待しがたいように思われる。

将来を見据えたテクノロジーとウェルビーイングの発想は要注目

中国に対する注目度が低下しているなか、中国で起きているイノベーションに対する関心や、先進技術の分野で中国企業に先行されるといった危機感が薄れているようにも感じられる。とはいえ、中長期的な観点も踏まえ、将来の成長マーケットに対する感度を高く有することが大切であることは言うまでもない。中国国内で新たに勃興するテクノロジーやイノベーションの動向は努めて冷静に、フラットな目で見ていく必要があろう。

また、中国では健康寿命が延びたことで、人間らしく生きていくことの価値が見直されており、人々が心身ともに豊かで安定的な暮らしを守るために、一人ひとりの「幸せ」の追求を考える、いわゆる「ウェルビーイング」の発想が重視される傾向が強まっている。

例えば医療の分野では、「病気になったときに駆け込める病院」を考えるよりも、「予防的な観点に基づいて生活を整え、健康寿命を延ばす」という発想に転換しつつある。

介護事業やメディカル・ヘルスケアの分野では、人の手だけでは克服できない課題をテクノロジーで解決するような発想が求められている。

中国にはこの領域に巨大なマーケットがあると考えられる。日本企業においても中国国内の社会保障や定年延長に伴う動きなど、社会システムに対する理解も深めつつ、社会課題の解決に資する質の高いサービスを生み出す余地が十分にあろう。

中国は、テクノロジーの進歩はもとより、社会への新技術の実装といった面でかなり進歩的である。日本企業はこうした中国国内での動きに対して引き続き強い関心を持って市場動向や変化に注目し続け、事業機会を見逃さないよう注意していく姿勢が重要と言えよう。

現地事業の成否を分ける企業トップの覚悟

中国とは、いかにうまく付き合っていくべきか熟慮していくなかで、今後の事業戦略の軸を見極めるヒントが模索されるものと考えられる。何より大事なのは、社長をはじめとする経営トップの「覚悟」と現地事業に対する「コミットメント」である。

現地マーケットの実情を深く理解している現地駐在の担当者が、市場の先行きや事業が直面するリスクに対して強い危機意識を抱いたとしても、経営の意思決定権は有していない。自社の中国事業の実情や抱えるリスクを理解し、中国事業とそこで働く社員を守るためには、社長をはじめ、企業トップ自らが現地に足を運ぶことが不可欠である。

足元では「反スパイ防止法」ほか情報管理が厳格化しているため、拘束への懸念もあるかもしれない。そもそも業務が多忙といった事情もあるだろう。最近はオンラインでも対応できる業務や案件も増えているとは言え、実際に自分自身で現場を見ることもないまま経営判断するのは容易でないものと思われる。日本本社のトップが現地の社員と同じ意識を共有し、事業機会とリスクファクターを冷静に見極めつつ、現地で生活する人々が日本人や日本企業を見る視線を実感していくことの意義は大きい。

企業各社が解像度高く明確な事業戦略を描くためには、経営の意思決定権を有するトップが一定の頻度で中国現地に足を運び、ビジネスの現場を自分自身の目で確かめ、肌感覚を持って現地の実情の理解に努めることが極めて重要である。