昨秋(2024年)の衆議院議員選挙で少数与党政権となった日本、再びトランプ大統領が政権を奪取した米国、先行きの政策不確実性が強まるドイツ・フランス、政権交代の可能性が強まる韓国……。世界レベルの政治的変革を伴いつつ、より大きなうねりとなって私たちの眼前に迫っている。

2022年10月に設立したPwC Intelligenceは、2024年4月に第1弾『経営に新たな視点をもたらす「統合知」の時代』(ダイヤモンド社)を上梓した。続く今回の第2弾『世界の「分断」から考える 日本企業 変貌するアジアでの役割と挑戦』では、アジアをテーマに「統合知」の実践を試みた。第1弾のなかで強調した、複数の専門領域からの視点を「統合知」として意思決定に役立てていくことの重要性は、ますます強まっていると言える。

本連載の第3回は、書籍『世界の「分断」から考える 日本企業 変貌するアジアでの役割と挑戦』の「第5章 環境課題に挑む サステナブル・アジアへ」および「第6章 South to Southで動くビジネストレンドに気づく」より抜粋し、お伝えする。

環境問題の最重要地域としてのアジア

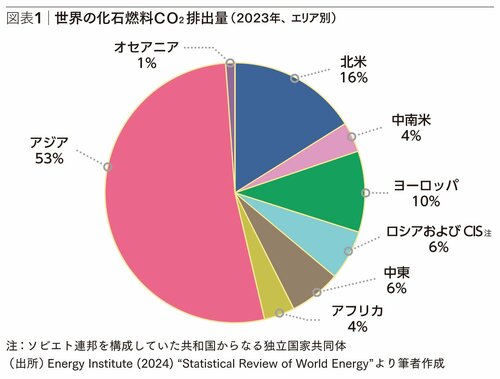

アジアは世界のなかでも急激な人口増加と経済成長が続いており、その結果として、世界的な環境問題を考えるうえでの最重要地域となっている。気候変動の主要因である化石燃料由来のCO2は、中国やインド、日本などの多排出国に加えて、東南アジアも増加傾向にあり、世界全体の排出の5割以上をアジアが占めるに至っている(図表1)。

また、海洋生態系や沿岸の環境に多大な悪影響をおよぼしている海洋プラスチックは、フィリピンやインドなどアジアが主な発生源となっている。さらには、アジア地域は、貴重な熱帯雨林や海洋生態系を有し、生物多様性が豊富な「ホットスポット」であるが、森林開発などにより生物多様性の喪失が続いている。

このアジアの環境問題は、日本にとっても他人事ではない。日本はアジアの東に位置し地理的には孤立しているが、特に、東南アジアは生産拠点としても市場としても重要であり、同地域における環境対策を必須と考える企業も多い。

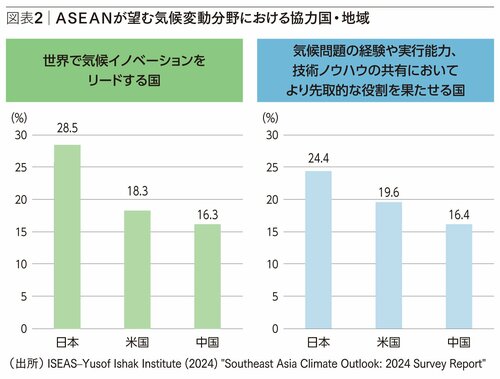

一方、ASEAN諸国の気候変動に対するアンケート調査を見ると、日本に対する期待は大きいことがわかる(図表2)。特に興味深いのは、気候変動についての経験、実施能力、技術ノウハウの共有について、より先取的な役割を果たすことができる国として、米国や中国よりも日本への期待が高いことである。

「ルールづくり」こそ、日本が貢献できる領域

環境・サステナビリティ分野で、日本が貢献できる領域は、ハードよりもソフト領域かもしれない。例えば、G7・西側諸国の一員である日本は、アジア地域の状況も理解できるバランサーとしての役割も期待され、特にルールづくりで貢献できる可能性がある。加えて、日本市場や日本企業が一定のプレゼンスを持つ分野においては、グリーン製品のオフテーカーとしての役割を果たすこともできるだろう。

実際にサーキュラーエコノミーの分野では、G7などの場において、日本の環境省が「循環経済及び資源効率性原則」を提案し、ルールづくりを主導している。

また、持続可能な航空燃料(SAF)の分野では、2024年11月に日本発のサステナビリティ認証スキームが国際民間航空機関(ICAO)により承認された。これまでは欧州発の2つの認証制度しか存在せず、日本の間伐材やパーム残渣などが使いにくい状況になっていたが、これにより地域資源利用の道が開けることになる。

地域の自然資源を活用する際には、ローカルな自然・経済・社会条件を考慮する必要があることから、環境対応をめぐるグローバルなルールづくりの場において、こうしたボトムアップのルールづくりの事例を増やしていくことが、東南アジア諸国にとって重要である。

国内の課題に向き合い、共創せよ

日本独自の貢献を実現していくためには、日本がまずは自国内でサステナビリティ転換に取り組んでいることが前提になる。取り組みのすべてが成功している必要はない。日本国内での様々なトライアルがインキュベーション機能を果たしていると捉えるべきである。加えて、試行錯誤や失敗も含めた経験やノウハウが、率直に共有されることが重要である。

東南アジア諸国にとっては、日本の地方における取り組みに特に価値があると考えられる。再エネの開発や農林業の生産性向上・グリーン化などは、都市部ではなく、むしろ地方において行われる取り組みになるからである。

現在環境省の事業として100の地域が「脱炭素先行地域」に指定され、脱炭素に向かう地域特性に応じた取り組みを行い、住民の暮らしの質の向上や地域課題の同時解決を目指している。

この事業は、環境面だけではなく、ウェルビーイングとの両立など便益とのシナジーを目指している点で、ローカルな問題の解決に実利的に取り組むアジアの都市や地域と親和性が高い。

現地社会の課題を、日本での経験を踏まえて適切に理解し、共創的なアプローチとすることが重要である。そうすれば、アジアのサステナブル転換において日本は価値ある役割を果たすことができるだろう。